Les plateformes de crowdfunding culturel : entre figures de l’artiste entrepreneur et entrepreneurs polymorphes

Résumé

Le financement participatif (crowdfunding) de produits et services culturels connaît une très forte expansion depuis une dizaine d’années. Nos recherches, notamment menées dans le cadre d’un programme de ANR portant spécifiquement sur ce phénomène, ont permis d’interroger conjointement les usages de porteurs de projets et contributeurs individuels, et les stratégies industrielles de plateformes. À partir de la notion de « l’artiste en travailleur », nous analysons les injonctions à la collaboration et les polyvalences exigées des porteurs de projet (organisation, logistique, gestion budgétaire, communication et marketing). Cette figure de l’artiste participe d’une reconfiguration plus générale du travail, emblématique de qualités requises dans le capitalisme contemporain. Parallèlement, nous questionnons la position des gestionnaires de plateformes d’intermédiation comme entrepreneurs polymorphes, au carrefour d’acteurs et de logiques parfois contradictoires que ces acteurs ont pour mission de synthétiser afin de coordonner la production (et l’extraction) de valeur.

Mots clés

Crowdfunding, financement participatif, plateforme, digital labour, web collaboratif, intermédiation numérique.

In English

Title

Cultural Crowdfunding Platforms: between Artist-entrepreneur Figures and Polymorphous Entrepreneurs

Abstract

The crowdfunding of cultural products and services has grown considerably over the past ten years. Our research, in particular conducted within the framework of an ANR program specifically related to this phenomenon, made it possible to jointly examine the uses of project promoters and individual contributors, and the industrial strategies of platforms. Starting from the notion of « the artist as a worker », we analyze the injunctions to collaboration and the versatility required of project leaders (organization, logistics, budget management, communication and marketing). This figure of the artist participates in a more general reconfiguration of work, emblematic of qualities required in contemporary capitalism. At the same time, we question the position of managers of intermediation platforms as polymorphous entrepreneurs, at the crossroads of actors and sometimes contradictory logics that these actors have for mission to synthesize in order to coordinate the production (and extraction) of value.

Keywords

Crowdfunding, platform, digital labor, collaborative web, digital intermediation.

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Rouzé Vincent, Matthews Jacob, « Les plateformes de crowdfunding culturel : entre figures de l’artiste entrepreneur et entrepreneurs polymorphes », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°19/1, 2018, p.35 à 50, consulté le jeudi 12 mars 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2018/varia/03-les-plateformes-de-crowdfunding-culturel-entre-figures-de-lartiste-entrepreneur-et-entrepreneurs-polymorphes/

Introduction

Avec la prolifération de technologies de communication numérique, les rapports au travail, à la culture, aux savoirs semblent s’être considérablement modifiés. L’« ubérisation » par exemple, néologisme dérivé de la plateforme web Uber, est devenue l’étiquette signifiante de la mutation vers une économie dite « collaborative » marquée par le dépassement du salariat. De même, nombre de plateformes invitent aujourd’hui à la valorisation de la « créativité » individuelle remodelant ainsi les frontières inhérentes à la détermination de l’artiste et de la création.

En nous appuyant sur les résultats de deux programmes de recherche (Collab, programme dirigé par Vincent Rouzé et financé par l’ANR (https://projetcollab.wordpress.com/) et Fondations, discours et limites de l’économie collaborative, programme financé par les universités de Paris 8 et de Leicester (2015-17) sous la direction d’Athina Karatzogianni et Jacob Matthews), nous proposons dans cet article d’interroger l’impact de ces plateformes de financement participatif sur le travail, son organisation et sa gestion par projets (Jaillet-Roman, 2002). Comme l’ont montré Huws (2014), Fuchs (2014), Scholz (2013), Casilli & Cardon (2015) ou encore Simonet (2015), les activités encadrées par les plateformes numériques relèvent du digital labour et participent de nouvelles formes d’organisation et d’exploitation du travail (Dujarier, 2014), y compris sous des formes de travail « gratuit » (Terranova, 2013) et potentiellement constitutives d’un « cybertariat » (Huws, 2003). Aborder ces plateformes sous cet angle vise à enrichir la littérature actuelle majoritairement centrée sur les modalités de fonctionnement supposément inédites de ces plateformes (Divard, 2013 ; Boyer et al., 2016), sur leurs capacités à proposer des outils de « libération » et de « partage de la valeur » (Lemoine, 2014) dans une visée d’innovation technologique et socio-économique (Kuppuswamy, Bayus, 2011) et de diversification culturelle (Fohr, 2016) ou encore sur l’étude des gratifications et des motivations des participants (Brabham, 2009 ; Céré, Roth, Petavy, 2015). Nous nous plaçons dans une posture critique visant à étudier ces plateformes, les acteurs et les discours qui les accompagnent au-delà de leur effectivité fonctionnaliste. Pour ce faire, nous adoptons une posture « holistique dynamique » qui « à la différence de l’holisme structuraliste, ne se limite pas à expliquer la manière dont les comportements individuels et collectifs sont déterminés par les structures et les institutions [mais doit] prendre en compte le degré d’autonomie relative des sujets par rapport aux structures et aux institutions qu’ils habitent et donc, leur capacité d’agir sur elles et de les prendre comme objets du changement » (Vercellone, 2008 : 7).

Cette perspective nous amène à considérer le phénomène du financement participatif à l’aune des contraintes et des opportunités qu’il génère aussi bien pour les activités productives d’un artiste en « porteur de projet » – déclinaison de la figure de « l’artiste en travailleur » que propose Menger (2002) – que pour celles qui caractérisent les autres acteurs mis en relation, et en particulier les tâches de gestionnaires de plateformes. L’hypothèse est qu’ils apparaissent comme des « entrepreneurs polymorphes ». Leurs activités, au carrefour d’acteurs et de logiques multiples et souvent contradictoires, consistent fondamentalement à tenter de synthétiser celles-ci afin d’optimiser la valorisation dont ils sont éminemment tributaires. Cette hypothèse rejoint la proposition de Marine Jouan qui, dans la lignée des travaux de Bergeron et al. (2013), mobilise la notion d’ « entrepreneur-frontière » ; celui-ci se caractérise par sa position « à la frontière de plusieurs univers en tension » et sa stratégie de recomposition d’un « nouvel univers dont il serait le centre » (Jouan, 2017 : 335).

Pour tenter de répondre à cette hypothèse, nous nous appuyons sur les enquêtes de terrain menées auprès de nombreux acteurs de ces plateformes en Europe mais également dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine. Combinant les données qualitatives recueillies dans le cadre des deux programmes de recherche, le corpus s’appuie sur une quarantaine d’entretiens. Nous nous basons également sur des analyses quantitatives à partir de données recueillies via trois questionnaires réalisés sur un échantillon représentatif de 1081 personnes âgées de 18 à 66 ans. Ce questionnaire a été auto-administré en ligne (méthode CAWI), auprès d’internautes de l’Access-Panel de la société « Made in Surveys » (certifié Esomar), via sa business unit « Creatests », du vendredi 4 août 2017 au vendredi 29 septembre 2017. Pour plus de détails (méthodologie), voir le site dédié Collab, https://projetcollab.wordpress.com/2018/02/05/enquete-sur-les-usages-du-crowdsourcing-et-du-crowdfunding/. Il s’agissait ainsi de mieux saisir les pratiques en cours à la fois sur ou via les plateformes, en amont ou en aval de campagnes de financement spécifiques.

Cet article se décline en cinq parties. Au cours de la première, nous montrons qu’une partie significative des discours sur le financement participatif contribue à des formes de légitimation s’appuyant tantôt sur la filiation historique, tantôt sur le caractère supposément inédit, à grand renfort d’indicateurs quantitatifs. Dans la seconde, il est question de la notion de plateforme d’intermédiation, notamment parce qu’elle conditionne notre approche « holistique », attentive à la fois aux usages tactiques et stratégiques de ces dispositifs. Dans une troisième, nous analysons conjointement les modifications structurelles du travail de création et sur ces plateformes et les représentations qu’elles produisent. La quatrième partie analyse les formes d’organisation du travail qui se déploient au sein des plateformes, l’encadrement des activités des porteurs de projet et des membres de leurs « communautés ». Enfin, la cinquième et dernière partie développe l’hypothèse que les plateformes peuvent être appréhendées en tant qu’instruments de production idéologique ; nous analysons pour cela la « mission pédagogique » mise en avant par nombre de discours d’accompagnement.

Le financement participatif culturel : des discours promotionnels

Promu par de nombreux acteurs économiques, médiatiques, scientifiques mais aussi politiques, le financement participatif serait voué à s’étendre ou à devenir un maillon significatif de l’activité de nombreuses filières économiques. En témoignent l’important traitement médiatique dans la presse imprimée et en ligne (Benistant et Marty, 2016) ou encore la quantité d’ouvrages de vulgarisation aux noms évocateurs : Le crowdfunding à la française (Lefèvre, Popescu, 2015) ; Le crowdfunding : les rouages du financement participatif (Iizuka, 2015) ; Le crowdfunding : mode d’emploi (Hendrickx, 2015), Crowdfunding : mener son projet (Baudoire, 2016), etc. À en croire l’engouement de ces différents commentateurs, ce phénomène serait devenu « incontournable » pour le financement de la production culturelle, que ce soit à un niveau individuel, associatif, industriel ou institutionnel.

Ces discours s’appuient, en outre, sur l’augmentation régulière des performances économiques de ces plateformes. En Europe, sur 150 plateformes tous types de financement confondus, les sommes collectées s’élèveraient à près de 3 milliards d’euros en 2014, soit une augmentation de 146% par rapport à 2012 (Source : BPI, https://tousnosprojets.bpifrance.fr/Marche-du-crowdfunding/Actualites/Le-marche-europeen-du-crowdfunding-en-chiffres, consulté le 10/10/2017). Selon la BPI, 80% des sommes collectées proviennent de plateformes situées au Royaume Uni. Viennent ensuite la France, l’Allemagne, la Suède, les Pays Bas et enfin l’Espagne. Dans le monde, le financement participatif sous toutes ses formes serait passé de 2,6 milliards de dollars en 2012 à 34 milliards de dollars en 2015, inégalement répartis selon les continents, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie de l’Est concentrant la majorité de ces flux (selon le Massolution Crowdfunding Industry Report, 2015). Plus spécifiquement en France, l’association professionnelle Financement Participatif France affirme que les plateformes de dons auraient connu, entre 2015 et 2016, une croissance d’activité de 37% (de 50,1 à 68,6 millions d’euros récoltés), tandis que les plateformes de prêts progressaient de 46% (de 66,3 à 96,6 millions d’euros collectés) et les plateformes d’investissement, de 36% (50,3 à 68,6 millions d’euros) (Source http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2017/02/Barometre-CrowdFunding-2016.pdf, Consulté le 10/12/2017). Le financement participatif est dès lors présenté comme une réponse « simple » et rapide face à la frilosité des institutions de prêts (sans parler des baisses des dotations publiques), mais aussi une solution rentable pour les investisseurs devant faire face au faible rendement des placements « souverains » (livret A, fonds euros de l’assurance vie, etc.).

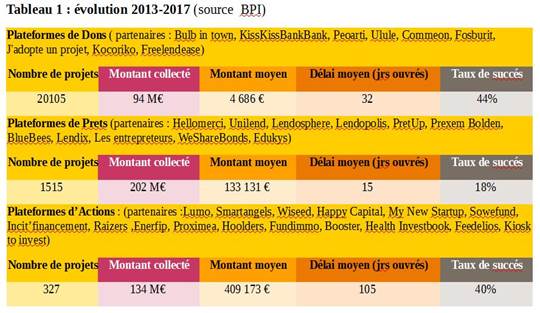

Les chiffres avancés par les plateformes, supposés gages de transparence, doivent être cependant considérés avec prudence. Ils sont difficilement comparables entre eux, eu égard aux différents découpages temporels employés pour les produire, aux critères sélectionnés, aux dénominations utilisées ou encore aux spécificités des plateformes. Ils illustrent toutefois l’intérêt capitalistique de ces pratiques et apportent des indicateurs sur les filières culturelles qui y ont le plus recours. En nombre de projets déposés, les plateformes de dons à dimension culturelle sont les plus importantes. Néanmoins, comme le montrent les chiffres de la BPI établis entre 2013 et 2017, les montants totaux récoltés, de même que les sommes moyennes recueillies, sont nettement inférieurs à ceux des plateformes de prêts et d’investissements (aussi nommées « plateformes d’actions ») – écart qui s’explique en partie par le faible montant moyen demandé par les porteurs de projets, mais également par la durée des campagnes, plus longue sur les plateformes d’investissement.

L’enthousiasme médiatique et politique mérite également d’être tempéré, au regard de l’importance économique réelle du crowdfunding, notamment dans le champ culturel, en particulier, lorsqu’on se réfère aux revenus de ce secteur dans son ensemble (Picard, 2018) ou qu’on le compare aux montants cumulés des différents financements publics existants. Les chiffres donnés ici le sont à titre indicatif au regard de l’hétérogénéité des critères sélectionnés par les différents pays européens et des débats que suscite le chiffrement de la culture (Benhamou, Chantepie, 2016, p.8 à 18). On peut alors émettre l’hypothèse que les plateformes culturelles demeurent à certains égards un terrain d’expérimentation en vue de leur extension et de leur pérennisation dans d’autres secteurs économiques. L’enjeu serait ainsi de préparer idéologiquement cette propagation, d’en minimiser les risques en favorisant une participation optimale de prêteurs et d’investisseurs. C’est dans cette optique que de nombreuses banques créent ou s’associent aujourd’hui à des plateformes à d’autres fins que la simple gestion de transactions, s’engageant par exemple à participer en cas du succès d’une levée de fonds. Ainsi, La Banque Postale, longtemps partenaire de la plateforme KKBB (puis de ses spin-offs dans le financement par prêt et investissement) a finalement acquis cette entreprise en juin 2017. Contrairement aux discours médiatiques et académiques présentant le financement participatif comme de possibles alternatives, on voit poindre au contraire une intégration accrue de ces plateformes au secteur financier. Ces dispositifs sont d’ailleurs présentés comme des outils complémentaires aux sources existantes de crédit, ce qui permet de rassurer les investisseurs potentiels. Pour le cas des institutions bancaires, voir aussi l’article de Stéphane Vromann « Les banques et les plateformes de financement participatif sont-elles compatibles ? », Les Echos, 16/12/2016.

Des dispositifs d’intermédiation

Présentées à leurs débuts comme des alternatives, ces plateformes apparaissent donc aujourd’hui, tantôt comme faisant partie de filières industrielles existantes (parfois au croisement de plusieurs d’entre elles), tantôt comme positionnées « par-dessus » ces filières, dont elles captent une partie significative et croissante de valeur, grâce à des stratégies basées sur une logique d’intermédiation numérique (Miège, 2017, p.174). Appliqué aux dispositifs de crowdfunding et de crowdsourcing culturels, cela renvoie à deux caractéristiques essentielles. Premièrement, le terme désigne une activité basée sur la position d’intermédiaire en vue d’une transaction économique. Laurent Gille a mis en évidence, il y a plus de vingt ans, l’importance croissante de la fonction d’information et de prescription de ces acteurs, qui revient à « opacifier » les relations entre les différentes entités mises en lien ; ainsi la plateforme « crée entre eux un lien, mais le configure au mieux de ses intérêts » (Gille, 1997 : 2). Deuxièmement, comme Bernard Miège l’a souligné dès 2000, cette notion permet à la fois de rendre compte d’une complexification du processus de médiation classique des industries de la culture et de la communication, et de nuancer les visions enchantées d’une auto-médiation permettant aux créateurs de s’affranchir des gate-keepers industriels (Miège, 2000, p.101). À ce niveau, la notion désigne donc d’abord la capacité des plateformes à se positionner sur des marchés multi-versants, pour y combiner des stratégies d’acteurs disparates, aux forces et aux logiques variées, afin de stimuler la production et la création de valeur. Cet auteur a proposé la catégorie d’intermédiacteurs afin de désigner ces « acteurs monopolistes de la distribution en ligne et des réseaux sociaux qui, grâce à la puissance économique et socio‑culturelle qu’ils ont récemment acquise, en viennent à prendre part y compris à la production culturelle » (Miège, 2017, p.128). La notion d’intermédiation désigne donc simultanément l’activité et la position de ces acteurs en tant que plateformes, c’est-à-dire lieux où les transactions se concluent, et où se concentrent des flux financiers à partir desquels ils captent des rentes (Nixon, 2014, p.18).

Pour rendre compte de ces logiques d’intermédiation et du travail qu’elles engagent implicitement ou explicitement sur et hors des plateformes de financements participatifs culturels, nous nous appuyons sur une approche transversale, attentive aux stratégies industrielles et aux tactiques (de Certeau, 1980) qui tantôt se croisent et se conjuguent, tantôt résonnent les unes avec les autres. Celles-ci se déploient entre différents acteurs que nous proposons de catégoriser comme suit :

- gestionnaires de plateformes (travailleurs internes, indépendants et sous-traitants) ;

- porteurs de projets (socio-économiquement fort disparates) ;

- donateurs, backers, les « communautés » (diverses, volatiles ou constituées) ;

- marques, sponsors ou annonceurs (de filières industrielles très diverses) ;

- entreprises partenaires commerciales (de filières industrielles diverses : culture et communication, mais aussi fintech, data-mining, solutions informatiques et logistiques, biens et services de consommation courante) ;

- pouvoirs publics (ou parapublics) locaux, nationaux, supra-nationaux ;

- collectifs associatifs, caritatifs, alternatifs, ONG,

Dans cet article nous insistons davantage sur les « apports » des trois premières catégories, puisqu’une des principales hypothèses que nous interrogeons concerne les modifications structurelles du travail que ces plateformes engageraient.

La foule, ou le travail invisibilisé

Les activités humaines se déroulant sur et autour de ces plateformes s’inscrivent évidemment au sein de rapports marchands et n’échappent pas à la transformation de la force de travail en marchandise, qui constitue l’une des caractéristiques fondamentales du capitalisme. Toutefois, dans le cas de productions culturelles financées via des plateformes de crowdfunding, cette transformation ne s’effectue pas sous l’égide du salariat – ce qui est déjà depuis longtemps le cas dans le champ culturel et médiatique (où le salariat est l’exception et non la règle). Ces dispositifs consolident donc des formes d’organisation du travail préexistantes, et les étendent à des producteurs qui en étaient jusque là partiellement épargnés, soit grâce à l’intervention publique, soit parce que certaines pratiques « amateurs » résistaient encore partiellement à la marchandisation et à l’industrialisation. De plus, reconnaissons que les dispositifs d’intermédiation existaient dans le champ culturel bien avant l’émergence de plateformes de crowdfunding ou de crowdsourcing. Toutefois, ce qui caractérise en premier lieu le crowdfunding culturel, c’est sa capacité à étendre la prospection à des zones spécifiques de production, y compris au sein du travail créatif alternatif, voire oppositionnel (aux marges de la dite « économie sociale et solidaire ») tout en entraînant ces différents formes vers un modèle par projet éminemment « entrepreneurial », en consacrant ainsi la figure de l’artiste en « porteur de projet ». En second lieu, si les plateformes effectuent bien une opération de modification structurelle du travail, ce serait dès lors, comme le suggèrent les recherches de Marine Jouan (2017), sur un mode pleinement idéologique, en tant qu’ « éclaireurs ». Bien qu’elles ne bouleversent pas encore fondamentalement le travail per se, elles montrent la voie.

Cette hypothèse gagne en acuité lorsqu’on s’intéresse aux termes utilisés pour définir et circonscrire le phénomène. L’expression crowdfunding peut se traduire par financement par « la foule », de même que le crowdsourcing renvoie à l’idée d’externalisation (par un commanditaire) de tâches vers « la foule » (Lebraty, Lobre, 2015). La résurgence du vocable « foule » (ou la normalisation du terme « participatif » en français) renvoie vers l’effacement des singularités de ses supposés membres et tend par ailleurs à gommer les inégalités structurelles économiques, sociales et culturelles de celles et ceux qui sont censés la composer. La crainte formulée, au début des mass media studies, envers une supposée dissolution de l’individu au sein de collectifs instables, disposant de logiques propres et transcendant la somme de leurs membres, trouve son pendant enchanté dans l’essai à succès The Wisdom of Crowds de James Surowiecki (2004). Ce dernier affirme que l’agrégation de l’information qui circule au sein d’un réseau d’individus de faible cohésion peut donner lieu à des résultats (sur les plans de la cognition, de la coordination et de la coopération) largement supérieurs aux performances d’un membre quelconque à lui seul. En affirmant que « dans des conditions optimales [souligné par nous], les groupes sont remarquablement intelligents, et sont souvent plus intelligents que les personnes les plus astucieuses qu’elles comportent » (Surowiecki, 2004, xiii), cet auteur reconnaît implicitement l’importance de dispositifs permettant d’encadrer et de stimuler les activités de ces collectifs d’individus physiquement isolés. C’est donc à ce niveau que les plateformes entrent en jeu, en tant que dispositifs d’intermédiation et donc de mobilisation d’acteurs disparates, voués à « collaborer » ensemble.

Cette mobilisation est soutenue par une profusion de discours prosélytes et technophiles consubstantiels du « web collaboratif » (Bouquillion, Matthews, 2010), louant l’ubiquité de l’accès, l’omnipotence du réseau, autant que le partage et la diversité – du moment que cela s’inscrit dans le cadre strict du respect de la propriété privée des moyens de communication et desdits contenus. Ces discours donnent à penser que grâce à l’intermédiation numérique chacun est en capacité de faire de nouvelles « expériences » créatives, qui brouillent par ailleurs la distinction entre activités de production et de consommation, renforçant la figure du « prosumer » proposé par le futurologue Alvin Toffler dès 1980. Par cette valorisation de l’ « expérience » individualisée, s’opère un effacement progressif de la référence au travail en tant que rapport social, dont dépendent pourtant les processus de production et de valorisation. Le recours au crowdsourcing et au crowdfunding devient alors des voies originales, voire indispensables pour créer, rendre visibles et financer des projets culturels tout en assurant la continuité des stratégies industrielles dans lesquelles elles s’insèrent de manière plus ou moins visible. S’agit-il là d’un métadiscours des plateformes qui s’efforce à la fois de mobiliser, sans le nommer, le travail (sous sa forme « créative » entre autres) tout en occultant les inégalités et l’exploitation qui lui sont concomitantes ? La (libre) participation de chacun est mise en avant, le capital est démocratisé, tandis que sont évacuées les références au « travail » en tant qu’objet d’échanges marchands et de conflits. Cette forme idéologique apparaît dans les propositions développées par la chercheuse Sophie Renault, qui évoque la « ludification » (ou « gamification ») en tant que processus de « transfert des mécaniques du jeu dans des domaines où elles ne sont pas traditionnellement présentes » (Renault, 2014, p.198). Elle ajoute : « En se fondant sur le besoin de reconnaissance, de récompense et d’amusement de la foule, la gamification a pour objet d’influencer son comportement » (Ibid.). On retrouve là des éléments d’une fétichisation de la réalité sociale (la chercheuse en convient dans sa conclusion, p.207 : « Ce jeu de dupe annihile la conscience de la foule de participer à un processus de création de valeur. ») qui s’efforce de nier des oppositions et des délimitations fondamentales apparues avec les débuts de l’industrialisation : celle entre amateur et professionnel ; celle entre production et consommation. C’est précisément dans cette optique que Patrice Flichy (2017) envisage les activités numériques dans son ouvrage Les nouvelles frontières du travail à l’ère du numérique (2017). S’il décrit assez longuement et précisément la constitution sociologique différenciée entre travail et loisir pour mieux asseoir le brouillage actuel des frontières entre ces deux sphères, il met à l’index le fait que ce brouillage se niche précisément au cœur des stratégies industrielles contemporaines (notamment dans le champ de la culture et de la communication). Ceci fait, il peut ainsi analyser le développement de ces plateformes ex nihilo, comme vecteur d’aspirations individuelles, de liberté d’entreprendre. Et de retrouver alors une analyse très proche des discours et stratégies développés par les différents acteurs du web et de l’économie « collaborative ».

Organisation et optimisation du travail

Notre analyse conçoit au contraire ces dispositifs d’intermédiation numérique comme des instruments permettant de reconfigurer l’organisation du travail, non pas dans le sens d’une émancipation des individus, mais au contraire au service de logiques capitalistiques éprouvées. Sous couvert de liberté et de diversité, elles visent surtout une optimisation des différentes strates d’un processus de production éclaté, impliquant conjointement tous les acteurs en jeu.

Au sein des plateformes

Le premier niveau d’organisation du travail, opéré par les gestionnaires des plateformes en « interne », vise à coordonner et à optimiser les activités de leurs différents « collaborateurs » directs (maintenance technique et logistique, recherche et développement, extension et déploiement des nouveaux services, finance et comptabilité, communication interne et externe, notamment en direction des différents usagers et partenaires, etc.). Comme dans les industries « créatives » (Banks et al., 2013; Hesmondalgh, Baker, 2011), il s’agit d’une force de travail précaire souvent composée de stagiaires, de travailleurs free-lance et cette précarité peut s’étendre jusqu’aux dirigeants eux-mêmes qui sont parfois dans l’impossibilité de s’octroyer un salaire fixe régulier. Les entretiens réalisés avec des gestionnaires de plateformes de financement participatif dans le cadre des deux programmes de recherche mentionnés en introduction confirment l’incertitude et le caractère anxiogène de ces activités. Parallèlement, cette organisation repose sur des logiques d’automatisation des processus d’enregistrement et de création de pages « en quelques clics », de valorisation des contenus sur le site, sur l’agrégation et l’exploitation automatisée de données sur les usagers et le développement d’API (Application Programming Interface) dédiées. Le sociologue Émile Gayoso souligne à ce propos que les plateformes sont des « objets techniques », faits de « différents programmes agencés au sein d’une seule et même interface » ; leurs usages « internes » s’efforcent effectivement « de gérer les publications de l’entreprise et les contributions des internautes (gestion de contenus ou content management), mais aussi la communication entre les internautes (gestion de la communauté ou community management) » (Gayoso, 2015 : 127). À ces deuxième et troisième niveaux s’exerce de fait une organisation du travail « externe » par et sur la plateforme.

Auprès des porteurs de projet

Le deuxième niveau est une activité de contrôle ou de régulation des productions apportées par les porteurs de projets. Tout d’abord dans le cadre d’une logique éditoriale plus ou moins stricte, ces productions sont filtrées (avant même d’être acceptées sur la plateforme) et jugées en terme de « faisabilité », selon la « maturité du projet », la taille de la communauté déjà présente, le temps de la campagne et le montant demandé. À titre d’exemple, la plateforme KKBB affiche : « Nous refusons les projets personnels (vacances, voyages de noces, anniversaires, financement d’un prêt…). Pour les projets qui correspondent aux critères de créativité, d’innovation ou de solidarité, la crédibilité et le sérieux du projet doivent être clairement exprimés pour être présentés sur le site. » https://www.kisskissbankbank.com/fr/pages/faq/creators. Consulté le 10/02/2018 Sous couvert d’une garantie de succès, les plateformes contribuent ensuite à la normalisation des processus d’activité. De fait, ces dernières fonctionnent désormais sur un mode indifférencié, et rarement individualisé. Ce qui fait dire à 70% des porteurs de projets que la plateforme sur laquelle ils ont déposé un projet ne les a pas aidés durant la campagne. L’aide apportée se déploie via des « recommandations » et suggestions disponibles en ligne. Ulule énonce ainsi « cinq règles d’or pour réussir son projet », tandis que KKBB présente une série de règles permettant de réussir sa collecte de fonds par le terme « les fondamentaux » et développe une « méthode » qui incite fortement le porteur de projet à se conformer à la production d’un contenu normalisé : phrases d’accroche, vidéos ou enchaînements d’images « performantes », contreparties « efficaces », biographie « crédible » (« Campaigns that can gain 30% of their goal within the first week are more likely to succeed » http://www.fundable.com/crowdfunding101/crowdfunding-statistics, consulté le 10/02/2018). Selon les guides mis en ligne par toutes les plateformes, la réussite repose sur au moins trois éléments : la mise en réseau, l’agrégation d’une communauté, la mise en visibilité du projet. De même, des chiffres rationalisent l’évolution du succès d’une campagne en affirmant que si celle-ci atteint plus de 30% du total demandé dans la première semaine, elle a plus de chance de réussir qu’une n’ayant pas atteint cet objectif. En ce sens, il nous semble que nombre de FAQ permettent de dessiner les contours d’un financement participatif « idéal » tout en incitant à faire. Souvent via des formulations interrogatives, se normalisent ainsi des processus organisationnels qui laissent toutefois la liberté aux porteurs de projets de ne pas les suivre. C’est ainsi qu’on peut comprendre cette déclaration du cofondateur de la plateforme québécoise La Ruche, Jean-Sébastien Noël : « T’es pas obligé de le faire, mais moi je le conseille fortement à n’importe qui. » (Colloque Quel rôle pour le financement participatif dans les mutations de la culture et des médias ?, UQAM, Montréal, 7-8 septembre 2017). Notre enquête quantitative confirme cette proposition faisant office de nécessité pour que la campagne soit un succès. Si l’on croise les variables de réussite d’une campagne avec celle du suivi ou non des guides proposés par les plateformes, il apparaît que les chances de réussite ou d’échec sont mitigées. En revanche, dans le cas de la réalisation de vidéos, il apparaît que le taux de réussite est dépendant du suivi des propositions.  La spécificité de ces « recommandations » est de brouiller les frontières entre l’injonction et la suggestion. Les tâches à accomplir s’effectuent sur un mode déconcentré et externalisé a priori libre de toute injonction. Pourtant, par ces « recommandations » faites aux porteurs de projet, les plateformes impulsent une normalisation des « manières de faire », des stratégies à adopter, et créent une forme de contrôle des expériences, au sens où l’entend Deleuze (1990). Nos enquêtes qualitatives et quantitatives confirment qu’en fonction des profils, le temps de travail consacré au projet varie grandement (de moins de 5h par semaine à plus de 20h), mais nous avons mis en évidence une corrélation nette entre le nombre d’heures consacrées à la campagne et son taux de réussite : 21% de réussite contre 2% d’échec dès lors qu’on consacre plus de 20h au projet. Dans tous les autres cas, le taux d’échec dépasse le taux de réussite. Il en ressort une obligation de dédier au moins une vingtaine d’heures de travail hebdomadaire pour l’élaboration et l’animation d’une campagne de financement participatif, y compris sa période de préparation et les tâches consécutives à celle-ci, comprenant en particulier la conception et la distribution des « récompenses ». Ce travail demande des compétences multiples, parmi lesquelles la communication et marketing (63%), la gestion de projet (55%), l’informatique ou le graphisme (48%), le montage vidéo (31%). Il est à noter que ces compétences sont parfois fort éloignées de celles mobilisées dans le simple cadre du projet artistique lui-même, et généralement acquises sur le mode de l’autodidaxie ou en faisant appel aux éventuels apports de membres de la « communauté ». Comme en atteste la majorité des porteurs de projets interrogés dans le cadre de nos enquêtes, ces activités sont génératrices d’un stress significatif (ce qui infirme incidemment leur caractère supposément « ludique »), sans pour autant constituer des garanties de réussite. Dans le cadre de notre enquête, 57% des porteurs de projet questionnés ont affirmé que leur campagne avait été un échec contre 43% de réussites. Ces échecs seraient le plus souvent liés soit à un montant trop important demandé, soit à la difficulté d’atteindre des personnes au-delà du simple cercle nucléaire et nucléaire élargi (famille et amis d’amis). Ainsi, au cours de nos entretiens, ces personnes « reconnaissaient » souvent leur responsabilité vis-à-vis de l’échec de la campagne, en termes d’erreurs commises dans l’élaboration ou l’application de leur stratégie de marketing et regrettaient de n’avoir pas mieux suivi ou compris et appliqué les conseils prodigués par les guides. Plus globalement, fortes de ces outils et recommandations, les plateformes affichent des taux de réussite en augmentation. KKBB serait ainsi passée de 34% en 2010 sur 58 projets lancés, à 70% en 2017 sur un total de 4470 projets. Ulule affiche un taux de succès global de 65%, tandis que la plateforme américaine Kickstarter affiche quant à elle un taux plus faible de 35,8%. Bien que ces taux de réussite soient néanmoins très disparates en fonction des domaines culturels regardés – marqués par la mobilisation inégale des donateurs – ils témoignent surtout du succès des préconisations rationalisées mais également de l’intérêt que les plateformes ont à amplifier ces dernières afin d’optimiser davantage les réussites et donc les commissions perçues dans le cadre de celles-ci (en moyenne en France, 5% du montant du projet pour la plateforme, auquel s’ajoutent 3% pour les transactions bancaires).

La spécificité de ces « recommandations » est de brouiller les frontières entre l’injonction et la suggestion. Les tâches à accomplir s’effectuent sur un mode déconcentré et externalisé a priori libre de toute injonction. Pourtant, par ces « recommandations » faites aux porteurs de projet, les plateformes impulsent une normalisation des « manières de faire », des stratégies à adopter, et créent une forme de contrôle des expériences, au sens où l’entend Deleuze (1990). Nos enquêtes qualitatives et quantitatives confirment qu’en fonction des profils, le temps de travail consacré au projet varie grandement (de moins de 5h par semaine à plus de 20h), mais nous avons mis en évidence une corrélation nette entre le nombre d’heures consacrées à la campagne et son taux de réussite : 21% de réussite contre 2% d’échec dès lors qu’on consacre plus de 20h au projet. Dans tous les autres cas, le taux d’échec dépasse le taux de réussite. Il en ressort une obligation de dédier au moins une vingtaine d’heures de travail hebdomadaire pour l’élaboration et l’animation d’une campagne de financement participatif, y compris sa période de préparation et les tâches consécutives à celle-ci, comprenant en particulier la conception et la distribution des « récompenses ». Ce travail demande des compétences multiples, parmi lesquelles la communication et marketing (63%), la gestion de projet (55%), l’informatique ou le graphisme (48%), le montage vidéo (31%). Il est à noter que ces compétences sont parfois fort éloignées de celles mobilisées dans le simple cadre du projet artistique lui-même, et généralement acquises sur le mode de l’autodidaxie ou en faisant appel aux éventuels apports de membres de la « communauté ». Comme en atteste la majorité des porteurs de projets interrogés dans le cadre de nos enquêtes, ces activités sont génératrices d’un stress significatif (ce qui infirme incidemment leur caractère supposément « ludique »), sans pour autant constituer des garanties de réussite. Dans le cadre de notre enquête, 57% des porteurs de projet questionnés ont affirmé que leur campagne avait été un échec contre 43% de réussites. Ces échecs seraient le plus souvent liés soit à un montant trop important demandé, soit à la difficulté d’atteindre des personnes au-delà du simple cercle nucléaire et nucléaire élargi (famille et amis d’amis). Ainsi, au cours de nos entretiens, ces personnes « reconnaissaient » souvent leur responsabilité vis-à-vis de l’échec de la campagne, en termes d’erreurs commises dans l’élaboration ou l’application de leur stratégie de marketing et regrettaient de n’avoir pas mieux suivi ou compris et appliqué les conseils prodigués par les guides. Plus globalement, fortes de ces outils et recommandations, les plateformes affichent des taux de réussite en augmentation. KKBB serait ainsi passée de 34% en 2010 sur 58 projets lancés, à 70% en 2017 sur un total de 4470 projets. Ulule affiche un taux de succès global de 65%, tandis que la plateforme américaine Kickstarter affiche quant à elle un taux plus faible de 35,8%. Bien que ces taux de réussite soient néanmoins très disparates en fonction des domaines culturels regardés – marqués par la mobilisation inégale des donateurs – ils témoignent surtout du succès des préconisations rationalisées mais également de l’intérêt que les plateformes ont à amplifier ces dernières afin d’optimiser davantage les réussites et donc les commissions perçues dans le cadre de celles-ci (en moyenne en France, 5% du montant du projet pour la plateforme, auquel s’ajoutent 3% pour les transactions bancaires).

Auprès de la « communauté »

Enfin, nous observons, à un troisième niveau « externe », plus indirect, le travail de community management, qui est de fait largement externalisé vers les porteurs de projet : pour qu’une campagne de financement participatif fonctionne, il faut évidemment optimiser les « effets de levier » des réseaux socio-numériques. Ceci reste l’une des priorités des différents travailleurs de plateformes, via les fonctionnalités du site, son interconnexion avec les réseaux et acteurs externes. Les porteurs de projets ont un rôle évident à jouer, puisque c’est à eux qu’incombent le déclenchement, le maintien et le renforcement du flux de donateurs, ainsi que la gestion quotidienne de ces « communautés ». Ils doivent redoubler d’efforts pour rendre visible leur projet ; ils sont « invités » à poster régulièrement des informations par e-mail et réseaux socio-numériques (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), auprès de proches, puis d’amis, selon une logique centripète dite « des trois cercles » (famille, amis, public élargi). Pour atteindre la « jauge » requise, ils participent ainsi de l’activation constante du réseau. Ce travail est fondamental, car de lui découle la logique de hiérarchisation des projets, les rendant plus ou moins visibles sur le site en fonction de variables quantitatives définies par les gestionnaires (soutiens, fans, abonnés, likes, commentaires, etc.). Cette implication régulière et chronophage est d’ailleurs définie par certains acteurs comme une forme d’« art ». Le terme « The art of crowdfunding » est utilisé dans nombre de workshops et séminaires anglo-saxons dédiés au phénomène. Il a par exemple été utilisé par l’International Center of Photography dans le cadre d’une rencontre avec des photographes ayant déposé des projets sur Kickstarter. Il désigne les workshops du canadien Ian Alexander MacKenzie se définissant comme un « media activist », http://www.ianmack.com/howto-crowdfunding/workshops/art-crowdfunding/. Ceci pose de réelles questions sur le niveau effectif de perméabilité qui existe entre processus administratifs routiniers et formes artistiques.

Auprès de l’ « écosystème » professionnel

Cette mobilisation de la communauté autant que ces mises en réseau sont d’ailleurs également appliquées par les gestionnaires de plateformes eux-mêmes, se présentant comme des start-uppers (hyper-)actifs, en recherche constante de nouvelles modalités de financement et de valorisation. À cette fin, ils déploient de fait des usages de « leurs » plateformes dans le but de développer des réseaux sociaux et professionnels étendus et versatiles. Ce travail intense de constitution de partenariats est décrit par Marine Jouan dont les recherches insistent également sur l’importance de la consolidation et de l’extension des réseaux existants, notamment via la production et la dissémination d’« études » et autres « baromètres du crowdfunding ». Dans leur « besoin de communiquer », ces éléments discursifs « sont pensés avant tout pour “faire le buzz” auprès des médias, mais aussi lors d’événements organisés par l’association » [Financement Participatif France] (Jouan, 2017 : 343). La chercheuse recense deux formes de partenariats ainsi recherchés, qui s’apparentent incontestablement à une gestion de communauté professionnelle. Dans le premier cas, le partenaire « va flécher vers la plateforme partenaire certains porteurs de projet qui sont dans son réseau et qui recherchent des fonds », tandis que « le second type de partenariat repose sur le transfert de fonds du partenaire vers les collectes présentées sur une plateforme » (Ibid. : 355). On peut mettre en parallèle ces deux activités d’optimisation des réseaux que déploient d’une part les porteurs de projets, d’autre part les gestionnaires de plateformes, tous deux dépendant d’un renforcement et renouvellement constants du trafic afin d’éviter l’échec, de maintenir le momentum de leurs projets respectifs.

Former, éduquer, agiter

Nous avons souligné que l’une des caractéristiques des usages des plateformes de crowdfunding culturel consiste à éroder, si ce n’est à bouleverser les codes et références classiques des « mondes de l’art » ou, comme nous l’avons écrit ailleurs, à « faire parler une langue commune » aux différents acteurs que les plateformes mettent en lien et contribuent, de fait, à façonner en tant qu’acteurs éminemment économiques (Matthews, Vachet, Rouzé, 2014, p.30). Ainsi, la majorité des dirigeants et gestionnaires de plateformes insiste sur le travail de « pédagogie » qu’ils doivent déployer en direction des porteurs de projets et de certaines « communautés » de backers : l’objectif ici est bel et bien de contrer les « vieilles » mentalités des travailleurs culturels trop dépendants de soutiens publics, peu enclins à aller au-devant de leur audience potentielle, peu habiles lorsqu’il s’agit de « se vendre ». Au-delà de la mise en place de fonctionnalités pouvant stimuler les initiatives des porteurs de projets, nous avons observé comment les plateformes déploient un discours de rationalisation et de marchandisation de la sphère culturelle. Celui-ci se déploie sur les sites, réseaux socio-numériques, mais également via des publications, par une présence forte dans les médias traditionnels, l’organisation ou la participation à des conférences publiques, au sein de formations universitaires, par des initiatives récompensant certains porteurs de projet et les mettant en valeur dans le cadre de manifestations publiques. Pour sa part, le géant Facebook annonce, le 22 janvier 2018 dans sa « newsroom » : « Facebook s’engage à former 65000 personnes aux compétences digitales en France d’ici fin 2019 (…) Les compétences digitales, tremplin incontournable pour la création et le développement des entreprises, sont la clé de voûte de l’économie de demain. » (https://fr.newsroom.fb.com/news/2018/01/facebook-sengage-a-former-65-000-personnes-aux-competences-digitales-en-france-dici-fin-2019. Consulté le 15/02/2018). Ainsi, comme bien d’autres entrepreneurs du web, les gestionnaires du financement participatif apparaissent comme des formateurs, voire des « évangélistes », qui ont à cœur de porter leurs idées — ou leur bonne parole — au sein de communautés ou de groupes sociaux « en retard » ou « hostiles ». De la même façon, certaines plateformes ouvrent des ateliers de formation, telle la Proartischool, le Kickstarter Campus ou encore le IndieGogo Education Center. Les propos des fondateurs des plateformes sud-africaines Thundafund et Backabuddy livrent des exemples éloquents de leur croyance en cette mission pédagogique, lorsqu’ils évoquent « l’esprit de l’ubuntu » et la manière dont leur plateforme serait en mesure de « puiser » dans les systèmes de financement collectif vernaculaires africains, « en utilisant un ton spécifique (…) et en utilisant le même jargon, qui est celui du soin intra-communautaire [community based care] ». Et son collègue de confirmer : « Il faut les prendre en charge au niveau des formulations, de la manière de faire campagne, parce que sinon les gens ont une réaction plutôt négative. Donc cela occupe vraiment une grande partie du travail, gérer les créateurs de campagnes (…) Cela implique de passer beaucoup de temps à les prendre par la main. » (Entretien, janvier 2017, traduction des auteurs). Ces mêmes gestionnaires ont par ailleurs mis à profit leur expérience d’accompagnement de porteurs de projets en mettant en ligne deux cours virtuels sur la plateforme pédagogique américaine Udemy (où l’on trouve par ailleurs des formations en ligne labellisées par Kickstarter). Dans sa thèse de doctorat, Marine Jouan évoque son expérience en tant que « modératrice de projets » au sein de KKBB, poste regroupant deux missions complémentaires : « le conseil aux porteurs de projets et la recherche de nouveaux projets pour la plateforme :

« Mon travail consistait alors à “modérer” les demandes de collecte qui arrivaient sur la plateforme. (…) Je les conseillais également sur le travail de collecte. Je leur indiquais comment parvenir à leur objectif en envoyant des courriels ou en relançant leur entourage. Certains porteurs de projet m’appelaient à l’aide pendant leur collecte, inquiets de voir le montant de leur collecte stagner alors que la fin de celle-ci approchait. J’essayais alors de voir avec eux ce qu’ils pouvaient réaliser comme opération pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixé. Pour le second volet de mon travail (…) j’ai aussi réalisé un travail de recensement des structures, associations, organisations publiques ou privées susceptibles d’être en contact avec des porteurs de projet à la recherche de fonds. Je cherchais à établir le contact en envoyant un courriel pour présenter l’activité de Kisskissbankbank (…). Je passais aussi de nombreux coups de téléphone à ces structures pour leur demander s’ils avaient dans leurs réseaux des artistes qui pouvaient être intéressés. Il m’arrivait aussi de me déplacer dans un de ces lieux pour faire une présentation devant quelques personnes intéressées. » (Jouan, 2017 : 22).

Elle conclut cette brève évocation de son usage de la plateforme en interne en soulignant que cette expérience lui a permis d’apercevoir les prémices de ce qu’elle allait ensuite observer sur le terrain de ses recherches, notamment « des tensions entre les valeurs d’entraide et la dimension financière. » Ces valeurs d’entraide, cette image généreuse apparaissent en effet comme le vernis qui s’efforce de dissimuler la vraie nature des « enseignements » que les discours prosélytes des gestionnaires déversent sur les porteurs de projet, qui à leur tour se doivent d’approvisionner ce même processus en direction de leurs petites « foules ».

Au cours d’un entretien avec le fondateur d’un dispositif de financement participatif de concerts, nous avons interrogé ce dernier pour savoir s’il devait inciter les artistes à alimenter leurs pages de réseaux socio-numériques. Il répondit :

« Énormément. Surtout les médias sociaux. J’ai été frustré parfois par le manque de compréhension de la part de l’industrie musicale sur ce que devrait être les médias sociaux. (…) Je veux dire que je suis constamment en train de marteler quand je parle aux gens des mails et je leur dis : “Tu dois être sur Facebook, tu dois faire ce que tu peux sur Facebook. Tagger les gens. Aller sur des pages privées, pas juste sur les pages de groupes”. (…) Et en fin de compte, cela revient à coacher des gens. ( …) Les artistes les plus généraux avec lesquels nous avons travaillé, il fallait constamment les pousser, les encourager : “On a besoin de votre aide, là !” Mais une fois de plus, cela revient à l’idée que la plupart des artistes veulent simplement être des artistes. Ils ne veulent pas être des marketeurs ou des promoteurs ». (Entretien, décembre 2016, traduction des auteurs).

Il est manifeste qu’une proportion significative de l’activité des gestionnaires est ainsi dédiée à cet accompagnement managérial et psychologique, et donc à des formes de la production idéologique à part entière. On doit par conséquent se demander dans quelle mesure ces acteurs constituent in fine des producteurs idéologiques spécialisés, et si ce n’est pas précisément, là, leur « cœur de métier ». Dans ce cas, sont-ils producteurs de formes culturelles, idéologiques, au même titre que les porteurs de projets culturels qu’ils côtoient virtuellement et dont ils se proposent d’héberger les formes et d’accompagner leur propagation ?

Conclusion

« Libérez votre créativité ! » lance comme paroles de bienvenue la plateforme KKBB. Cette accroche vise en premier lieu les artistes invités à devenir porteurs de projets, mais elle peut in fine se lire comme le leitmotiv de la production managériale et idéologique des plateformes. Dans un entretien au sujet de la sortie de leur ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et Ève Chapiello déclaraient (L’Humanité, 4/02/2000) :

« Nous partons du principe que les personnes sont capables par elles-mêmes de mesurer l’écart entre les discours et ce qu’elles vivent, si bien que le capitalisme doit en quelque sorte offrir dans les faits des raisons d’adhérer à son discours. Cependant, la faiblesse du capitalisme est qu’il ne peut proposer que l’insatiabilité de son processus d’accumulation. Profondément amoral, il doit trouver en dehors de lui-même les motifs d’engagement et c’est la critique qui les lui fournit bien souvent. »

La mise en place et le fonctionnement même des plateformes d’intermédiation numérique exigent une occultation de la réalité ou de l’ « opérationnalité » de la plupart des tâches effectuées. La mise en avant d’un modèle démocratique, innovant, horizontal (que l’on retrouve aussi bien dans le discours gestionnaire des porteurs de projets vis-à-vis de leurs « communautés » que dans la gestion discursive et procédurale des plateformes vis-à-vis des travailleurs « créatifs ») s’efforce de masquer des logiques de prédation et de concurrence qui se dessinent à mesure que le nombre de projets augmente. Entendons ici par « projets » à la fois les campagnes individuelles de levées de fonds et les ventures cherchant à se positionner sur cette manne qu’est l’intermédiation numérique. Les plateformes de crowdfunding culturel sont dans l’obligation de rassurer, de motiver, de mobiliser à travers un savant dosage de TICN et de techniques de marketing (plus ou moins innovantes selon les configurations et les partenaires), mais elles demeurent tributaires d’une production idéologique qui occupe une partie significative des activités des différents gestionnaires. De même, on trouve le pendant de cette activité chez les artistes porteurs de projets qui improvisent avec plus ou moins d’adresse et d’élégance les appels au ralliement de leurs « communautés » de backers.

L’enjeu de cette analyse ne consiste pas à poser sur un seul et même plan les différentes formes de travail effectuées par et sur les plateformes, mais à proposer des éléments de comparaison des tâches auxquelles s’adonnent ou se plient différents acteurs mis en lien par ce biais, qu’il s’agisse de gestionnaires (ou d’employés plus ou moins décisionnaires), de porteurs de projet, de divers « partenaires » externes (dont, en premier lieu, les usagers financeurs/donateurs dans le cas de campagnes de crowdfunding). Chaque acteur contribue objectivement, selon son temps, ses capacités, ses compétences (autrement dit son apport en capital vivant ou mort), au processus général de production et d’accumulation.

De fait, il n’est plus ici uniquement question de l’artiste en travailleur mais également de la mobilisation de sa « communauté » qui doit aussi contribuer directement ou indirectement à l’activité de production. Comme dans le cas de start-up individuelles, puis d’incubateurs, cela exige alors de créer un « écosystème créatif » tout en s’efforçant d’évacuer la question du travail, de sa rémunération (et donc de sa marchandisation). On observe ainsi la polymorphie de l’entrepreneur, à la croisée entre des acteurs, des organisations, d’origines et de forces très disparates, dont il s’efforce de combiner les logiques, les désirs et les stratégies afin de générer de la valeur économique. Les diverses facettes de leur entreprise concourent à l’évolution plus générale du travail dans le capitalisme contemporain, en participant à ce que d’aucuns nomment l’économie « collaborative » et dessinant de nouvelles modalités « suggérées » appuyées par une flexibilité et une précarité accrues.

Références bibliographiques

Banks, M, Gill, R. and Taylor S (2013), Theorizing cultural work : labour, continuity and change in the cultural and creative industries. Routledge.

Baudoire, P. (2016), Crowdfunding : mener son projet. Arnaud Franel Éditions.

Benhamou, F., Chantepie, P. (2016), « Culture et économie : chiffres et cryptes ». Bulletin des bibliothèques de France, n° 8, en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2016-08-0008-001

Bénistant A., Marty E., (2016), « Les médias et le crowdfunding : une analyse des représentations médiatiques ». The Conversation.

Bergeron, H., Castel, P., & Nouguez, É. (2013), « Éléments pour une sociologie de l’entrepreneur-frontière ». Revue française de sociologie, 54(2), p. 263-302.

Bouquillion, P., Matthews, J. (2010), Le Web collaboratif : mutations des industries de la culture et de la communication. Presses universitaires de Grenoble.

Boyer, K., Chevalier, A., Léger, J.-Y., Sannajust, A. (2016), Le crowdfunding. La Découverte.

Brabham, D. C. (2009), « Crowdsourcing the public participation process for planning projects ». Planning Theory, 8(3), p. 242-262.

Cardon D., Cassilli A. (2015), Qu’est ce que le digital labor ? Ina Éditions.

Céré, J., Roth, Y., Pétavy, F. (2015), The state of crowdsourcing in 2015: how the world’s biggest brands and companies are opening up to consumer creativity. Eyeka Analyst Report.

Collin, P., & Colin, N. (2013), Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique. Ministère des Finances et de l’Économie.

Deleuze G. (1990), « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L’autre journal, l.

Divard, R. (2013), « La participation des consommateurs aux campagnes publicitaires : ses formes, ses avantages et ses limites ». Gestion, 38(4), p. 61-73.

Dujarier, M-A. (2014), Le travail du consommateur, De Mac Do à eBay : comment nous coproduisons ce que nous achetons. La Découverte.

Flichy, P. (2017), Les nouvelles frontières du travail à l’ère numérique. Le Seuil.

Fohr, R. (2016), « Le financement participatif, une nouvelle forme de démocratisation culturelle? ». A. Del Bon, G. Maréchal, Le financement participatif culturel, Librinova.

Freedman, M., Nutting, D., Matthew, R. (2015), « A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA ». Disponible sur : http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf [Consulté le 10 octobre 2016].

Fuchs, C. (2014), Digital Labour and Karl Marx. Routledge.

Gayoso, É. (2015), « Les plateformes de co-innovation ». Réseaux, (2), p. 121-149.

Gille, L. (1997), « L’impact des technologies d’information dans la production de marchés ». Sirius

Hendrickx M. (2014), Crowdfunding : mode d’emploi. Edipro.

Hesmondhalgh, D., Baker, S. (2011), Creative labour : media work in three cultural industries. Routledge.

Huws, U. (2014), Labor in the global digital economy : the cybertariat comes of age. Monthly Review Press.

Huws, U. (2003), The making of a cybertariat : virtual work in a real world. Monthly Review Press.

Iizuka M. (2015), Le Crowdfunding. Les rouages du financement participatif. Edubanque.

Jaillet-Roman, M-C. (2002), « De la généralisation de l’injonction au projet ». Empan, 45(1) p. 19-24.

Jouan, M. (2017), La construction sociale du marché du financement participatif en France. Thèse de doctorat, Telecom ParisTech.

Kuppuswamy, V., Bayus B. (2013), Crowdfunding creative ideas. the dynamics of project backers in kickstarter. En ligne: http://business.illinois.edu/ba/seminars/2013/Spring/bayus_paper.pdf

Lefèvre F., Popescu B. (2015), Le crowdfunding à la française. Presse des Mines.

Lemoine, P. (2014), La nouvelle grammaire du succès. La transformation numérique de l’économie française. Rapport remis au gouvernement français.

Lobre K., Lebraty, J-F. (2015), Le crowdsourcing porté par la foule. ISTE Editions.

Mairesse, F. (2016), « Les modèles participatifs dans les musées ». Creton, B., Kitsopanidou, K., Crowdfunfing, Industries culturelles et démarche participative. De nouveaux financements pour la création. Peter Lang, p. 99-113.

Matthews J., Rouzé V., Vachet J. (2014), La culture par les foules ? Le crowdfunding en questions. MKF Editions.

Menger, P-M. (2002), Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme. Le Seuil.

Miège, B. (2017), Les industries culturelles et créatives face à l’ordre de l’information et de la communication. Presses Universitaires de Grenoble.

Miège, B. (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informationnel. Presses Universitaires de Grenoble.

Nixon, B. (2014), « Toward a political economy of ‘audience labour’ in the digital era ». Triple C, 12(2): 713–34.

Picard, T. (2018), Le poids économique direct de la culture en 2016. DEPS, collection « Culture Chiffres ».

Renault, S. (2014), « Crowdsourcing : la nébuleuse des frontières de l’organisation et du travail ». Revue interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 2(11), p. 23-40.

Ricordeau V. (2013), Crowdfunding. Le financement participatif bouscule l’économie! FYP éditions.

Scholz T. (2012), Digital labor : the internet as playground and factory. Routledge.

Simonet, M. (2010), Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ? La Dispute.

Smyrnaios, N. (2017), Les Gafam contre l’Internet. INA Éditions.

Surowiecki, J. (2004), The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business. Economies, Societies and Nations.

Terranova, T. (2012), « Free Labor ».

Vercellone, C. (2008), « La thèse du capitalisme cognitif : une mise en perspective historique et théorique ». Colletis G., Paulré P. (coord.), Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs temps. Economica, Paris, p. 71-95.

Auteurs

Vincent Rouzé

Maître de conférences au département Culture et Communication de l’Université Paris 8 à St Denis, membre du Cemti. Il a dirigé le projet de recherche ANR Collab (2015-2018) portant sur les plateformes de crowdsourcing et de crowdfunding. Ses travaux portent sur les pratiques musicales et artistiques en regard des technologies numériques et sur l’évolution de leurs modalités de valorisation et de diffusion.

Jacob Matthews

Docteur en SIC et professeur à l’Université Paris 8 et membre du Cemti, Jacob Matthews est par ailleurs contributeur à l’observatoire des mutations des industries culturelles (OMIC). Ses travaux s’inscrivent au croisement de la théorie critique et de l’économie politique des industries de la culture et de la communication.