Du goût pour la nature à la défense de la science. La redistribution sociale des visées de la médiation chez les agents d’un muséum

Résumé

À partir d’une enquête menée dans un muséum d’histoire naturelle français, cet article propose une analyse socio-historique d’une institution de culture scientifique entre 1950 et 2020, en s’intéressant aux visées que ses personnels attribuent à leur travail. Il montre la coexistence, dans l’équipe actuelle, de deux approches – « scolastique » et « naturaliste » – du rôle du musée dans la transmission des sciences. La première, qui correspond à l’approche centrale aujourd’hui, est investie par les agents les plus diplômés ; tandis que la seconde, ancrée de plus longue date au musée, y a suivi une trajectoire de sédimentation et de déclassement. En rapprochant la trajectoire du muséum et celle de ses travailleurs, l’article analyse des transformations et des variations dans la façon d’envisager la transmission des sciences dans une institution ancienne et peu étudiée par les sciences sociales, soulignant le rôle des socialisations scientifiques des travailleurs sur leurs propres perceptions.

Mots clés

Médiation scientifique, transformations, ethos professionnels, socialisations, dispositions, musées d’histoire naturelle

In English

Title

From naturalist culture to defense of science. The social redistribution of mediation aims in a museum

Abstract

Based on an investigation conducted in a French natural history museum, this article approaches actors of scientific mediation and aims they attribute to their work in a processual and sociological way. By showing the coexistence, in the museum team, of a “naturalist and territorialized” approach and a “scholastic and global” approach of science, it reveals a double process of transformation and social redistribution of the issues attributed to the transmission of science in the institution between the decades 1950 and 2020. By following these professional ethos which impose themselves or which persist by recomposing themselves over time, and by combining the large scale (social change, transformations of the institution, profile of its directors) and the small (other agents of the museum, their socialization), this case study develops a socio-historical analysis of the issues of scientific médiation, attentive to the social logics which shape it in the present.

Keywords

Scientific mediation, transformations, professional ethos, socialization, dispositions, natural history museums

En Español

Título

Del gusto por la naturaleza a la defensa de la ciencia. La redistribución social de los objetivos de mediación en un museo

Resumen

A partir de una investigación realizada en un museo de historia natural francés, este artículo aborda los actores de la mediación científica y los objetivos que atribuyen a su trabajo de manera procesual y sociológica. Al mostrar la coexistencia, en el equipo del museo, de una concepción “naturalista y territorializado” y una concepción “escolástico y global” de la ciencia, revela un doble proceso de transformación y redistribución social de los retos atribuidos a la transmisión de la ciencia en la institución entre las décadas de 1950 y 2020. Siguiendo estos ethos profesionales que se imponen o que persisten recomponiéndose en el tiempo, y combinando la gran escala (cambio social, transformaciones de la institución, perfil de su directores) y la pequeña (otros agentes del museo, su socialización), este estudio de caso desarrolla un análisis sociohistórico de las cuestiones de la mediación científica, atento a las lógicas sociales que la configuran en el presente.

Palabras clave

Mediación científica, transformaciones, ethos profesional, socialización, disposiciones, museos de historia natural.

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Mesclon Anna « Du goût pour la nature à la défense de la science. La redistribution sociale des visées de la médiation chez les agents d’un muséum », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.109 à 122, consulté le mardi 24 février 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/08-du-gout-pour-la-nature-a-la-defense-de-la-science-la-redistribution-sociale-des-visees-de-la-mediation-chez-les-agents-dun-museum/

Introduction

En analysant des corpus d’expositions ou en réalisant des entretiens et des observations dans les institutions, les recherches en muséologie des sciences s’intéressent notamment à la façon dont les musées fabriquent une offre de culture scientifique, aux messages qu’ils véhiculent ou encore à leurs modalités de prise en compte des publics, souvent en soulignant la tension entre un modèle descendant et un tournant participatif. Si ces recherches donnent la possibilité d’identifier des modèles concurrents et des changements de paradigme à l’échelle des époques et des institutions, elles s’intéressent peu aux acteurs par lesquels la transmission des sciences se réalise et aux dynamiques sociales et professionnelles qui se jouent à l’intérieur de ces institutions, en amont de la mise en circulation d’une offre muséologique.

A partir d’une étude de cas, nous prenons précisément pour objet la transformation, la répartition sociale et les recompositions des conceptions de la transmission des sciences au sein d’un muséum d’histoire naturelle de province1 entre les années 1950 et nos jours. Quelles missions les membres de cette institution ancienne, créée au 19ème siècle et aujourd’hui dite « de culture scientifique »2, se sont-ils et elles données en matière de transmission scientifique à travers le temps ? Comment cela a-t-il évolué, et comment ces conceptions se répartissent-elles aujourd’hui dans l’institution ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons sur une sociologie historique et structurale du travail des personnels de ce musée. L’approche structurale consiste à saisir les ethos professionnels des travailleurs à la lumière non pas uniquement de leur groupe professionnel d’appartenance (direction, conservation, médiation, etc.) mais aussi de leurs trajectoires sociales, dans la mesure où elles produisent des effets durables sur leurs pratiques et représentations professionnelles, sous la forme de dispositions intériorisées et incorporées (Pichonnaz et Toffel, 2021).

L’article s’appuie sur une monographie réalisée entre 2016 et 2021, mêlant travail d’archive et enquête de terrain. Nous nous concentrons ici sur les entretiens (N=39) conduits avec la directrice et le directeur du muséum en poste lors des deux époques traitées, ainsi qu’avec les sept personnels de médiation et les six personnels de conservation ou d’exposition qui étaient en poste au moment de l’enquête. Souvent répétés, ces entretiens ont abordé en profondeur la trajectoire de ces travailleurs et leur conception de leur rôle professionnel. L’analyse se nourrit aussi d’une vingtaine d’observations de réunions et, surtout, de l’étude d’un corpus archivistique couvrant la période allant de 1955 à nos jours (rapports d’activité du muséum, articles de presse, publications professionnelles, documents de travail, etc.), dans lequel s’expriment des conceptions de la médiation.

L’article met en perspective, à deux époques, le profil social et la position hiérarchique des travailleurs avec la façon dont ils définissent leur rôle et celui du muséum en matière de sciences. Cette focale « par cas » permet de tenir ensemble analyses diachronique et synchronique. En combinant l’entrée par les directeurs, le temps long de l’institution et les transformations des contextes et environnements dans lesquels elle s’inscrit d’une part et l’entrée par les autres membres du système de travail et par le temps biographique de leurs socialisations d’autre part, nous articulons ce qu’on pourrait appeler une grande et une petite sociohistoire des conceptions de la transmission des sciences dans un muséum.

La première partie compare les conceptions de la directrice des années 1950-fin 1980 et du directeur des années 2010-2020, passant d’une approche naturaliste et territorialisée à une approche scolastique et globalisée de la transmission des sciences. La seconde partie analyse la manière dont ces définitions successivement dominantes se retrouvent et se distribuent dans le collectif de travail actuel.

La (re)définition des sciences à la tête de l’institution

Transmettre une approche naturaliste et territorialisée de la science (mi-1950- fin 1980)

Situé dans une grande ville de France, ce muséum date du 19ème siècle. Entre les décennies 1950 et 1980 (période qui nous intéresse ici), c’est encore une institution scientifique de référence sur son territoire en matière de sciences naturelles. Marguerite prend la direction du musée en 1955 après avoir enseigné deux ans les sciences naturelles. Issue de la bourgeoisie commerciale locale et licenciée en sciences, c’est une naturaliste de terrain. Elle réalise plusieurs fois dans l’année des expéditions lors desquelles elle observe, recense puis publie des inventaires de la faune et de la flore environnantes, accompagnée des membres d’une association naturaliste dont le siège se trouve au muséum. En tant que directrice de l’établissement, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) lui confie des missions de baguage et de suivi de populations d’oiseaux qu’elle assure jusqu’aux années 1970. En ce milieu de 20ème siècle, les muséums sont en effet moteurs dans la protection de la nature. Jusqu’aux années 1980, les sciences naturalistes fondées sur l’observation, la systématique et l’inventaire de terrain sont par ailleurs enseignées à l’université de la ville, et sont adossées aux laboratoires locaux suivant une entrée taxonomique, comme elles le sont dans les sections des sociétés savantes (botanique, zoologie, géologie, etc.) : les réseaux comme les modalités de la pratique scientifique qui s’exerce au muséum sont alors encore entremêlés avec ceux de la pratique universitaire. Si l’équipe du musée s’étoffe progressivement (passant de 5 à 20 salariés) et que des personnels spécifiquement dédiés à la prise en charge des visiteurs sont recrutés sur la fin de sa carrière, Marguerite joue cependant un rôle direct auprès des publics : elle anime des visites, participe à des ateliers auprès d’enfants et mène des conférences. Son objectif prioritaire est de rompre avec l’image du musée comme « temple de la mort » et d’y faire entrer un public le plus élargi possible.

Les finalités qu’elle attribue à ses actions en matière de science sont principalement naturalistes, et visent à lier la connaissance du milieu naturel à l’expérience locale des visiteurs. Ses premiers souvenirs de l’institution remontent en effet à l’enfance, où la consultation des vitrines d’insectes permettait à son père d’identifier les chenilles qui causaient des dégâts dans son jardin. Dans ce type d’usages encyclopédiques des vitrines, la visite au muséum servait de support au recueil d’informations concrètes destinées à avoir une utilité pour la vie quotidienne. Par-delà les galeries permanentes du musée et l’attachement que la directrice porte à la salle présentant des dioramas qui mettent en scène des espèces de la région, les expositions temporaires ont, elles aussi, pour but de permettre une meilleure compréhension de l’environnement proche. Elles se destinent aux « pratiquants » de la nature, comme par exemple une exposition de 1959 s’adressant aux chasseurs, dans le but de les sensibiliser à la protection des oiseaux. Marguerite et la société naturaliste associée au musée envisagent aussi l’institution comme un lieu de transmission de principes éthiques explicites, reprenant régulièrement, sur cette période, l’adage « connaitre la nature pour mieux l’aimer ». Questionnée en entretien sur son meilleur souvenir en matière de transmission, Marguerite évoque une étude de milieu réalisée en 1984 avec des écoliers. Elle explique que cette expérience l’a marquée car elle articulait, à travers la pratique du terrain, les sciences avec l’expérience enfantine ordinaire de la nature :

« Nous ce qu’on voulait, c’était qu’ils aient la liaison entre ce qu’ils voient et ce qui existe. On a fait comme thème ‘’étude d’un milieu naturel menacé’’, et on avait choisi la rivière (…) Les gamins allaient en bordure de l’eau, ils ramassaient des insectes (…) ils rentraient ensuite dans la petite salle où ils prenaient une goutte d’eau qu’ils mettaient sous le microscope. Ils apprenaient en pratiquant une mini recherche scientifique sur le terrain. (…) Ils n’avaient jamais pensé à tout ce qu’il pouvait y avoir à l’intérieur [d’une goutte d’eau], et ça je crois que c’est la plus belle expérience que j’ai faite. » (Marguerite, entretien réalisé en décembre 2017)

En 1989, résumant son parcours au muséum dans un ouvrage auquel elle contribue et mobilisant un terme (« culture scientifique ») dont l’usage se répand alors depuis une dizaine d’années (Las Vergnas, 2012), Marguerite écrit que « les expositions temporaires devaient permettre au public, spécialiste ou amateur, d’associer la culture scientifique à la vie pratique, ou à l’industrie ».

Si elle évolue au fil des années, en fonction du contexte et du changement social qui travaillent l’institution, la conception des sciences et de leur transmission portée par Marguerite entre 1954 et 1989 a pour fil directeur d’être naturaliste (visant la connaissance, la pratique et le goût de la nature), matérielle (se référant à une approche appliquée de la science et des savoirs), et territorialisée (associée à l’environnement proche, pour une meilleure connaissance du local). En reprenant les concepts issus de la sociologie de la perception artistique de Pierre Bourdieu (1979), cette approche peut être qualifiée d’« éthico-pratique » (Lahire, 1993), au sens où la vision des sciences que Marguerite valorise tout au long de sa carrière est tournée vers le concret, associée à des valeurs (la préservation de la nature) et à des savoirs aux applications explicites, encourageant des appropriations « par corps » et « participatives » (Bonnéry, 2018) des sciences (l’observation, l’inventaire de terrain). Ce faisant, l’attention portée au cas de Marguerite historicise et contextualise les rapports éthico-pratiques aux sciences. Loin d’être l’apanage des enfants ou des classes populaires (Perronnet, 2021), ces rapports ont longtemps été au cœur (et à la tête) d’une institution comme ce muséum, du fait de sa proximité historique avec les sciences naturalistes. Ouvertes aux amateurs, celles-ci sont fondées sur une pratique « par corps » de la science, envisagée comme vectrice de savoirs explicites directement applicables pour décrire l’environnement matériel.

Transmettre une approche scolastique et globalisée de la science : un registre apparu plus récemment

Trente ans après le départ en retraite de Marguerite, au moment de l’enquête de terrain qui débute en 2016, l’approche du directeur du muséum apparait transformée. Elle traduit un recul de cette approche naturaliste et localisée, au profit d’une globalisation des enjeux associés à la transmission des sciences, dans une conception plus académique de cette notion. Ce changement s’inscrit dans une série de transformations produisant des effets sur le (travail au) musée. Depuis les années 1980, c’est d’abord l’institution qui a été requalifiée, prise dans une trajectoire de standardisation institutionnelle. Après une longue scission ayant perduré durant toute la deuxième moitié du 20ème siècle entre les « musées du Ministère de la culture » (musées d’art, etc.) et les muséums (qui relevaient du ministère de l’Education Nationale), le début des années 2000 signe la mise en culture et en patrimoine des muséums, leurs personnels et leurs collections (voir Péquignot, 2016). Ces transformations, couplées à la dévaluation, dans le champ académique (local et global) des sciences naturelles de terrain face aux sciences expérimentales de laboratoire, et à la structuration d’une politique culturelle locale dans les années 1990, contribuent à déplacer le rôle du musée : son mandat scientifique naturaliste décroit au profit de celui d’institution culturelle devant diversifier ses publics. Invité par la municipalité à décloisonner son offre par-delà les sciences naturelles, le muséum, au moment de l’enquête, est en pleine phase de repositionnement institutionnel. Marc a été recruté à cette fin en 2012. Produit d’un système scolaire qui s’est massifié, il est plus diplômé que Marguerite. À l’issue de sa thèse en sciences de la terre, il pose sa candidature pour des postes de maître de conférences qui lui échappent de peu puis reconvertit son projet de produire la science (recherche) en projet de l’intermédier, et exerce dans diverses structures liées à la culture scientifique en France avant de devenir directeur du muséum sur la dernière partie de sa carrière. Son arrivée signale un changement déjà à l’œuvre. Depuis la fin des années 1990, la collectivité privilégie la mobilité professionnelle et géographique dans ses recrutements, par contraste avec la carrière de Marguerite, marquée par l’unité d’institution et de lieu. À mesure que la spécialisation des tâches s’est accrue au musée – une quarantaine de salariés y travaillent aujourd’hui – et que le métier de médiateur s’est structuré, les directeurs ont aussi cessé d’être au contact direct des publics. En outre, le contexte scientifique a connu de profondes mutations depuis la période 1950-1980, son évolution permet de comprendre la globalisation des enjeux qui s’opère au musée. Les modes de production et de régulation des sciences se sont transformés, tout comme leurs relations aux pouvoirs politiques et économiques. Depuis les années 1960, est apparue la notion de « risque », s’est érodée l’éloge du « progrès », se sont multipliées les controverses socioscientifiques. Les problèmes associés aux sciences, à l’image des préoccupations environnementales, ont pris une dimension globalisée. Dans ce contexte, « la question de la confiance dans le travail des scientifiques ainsi que celle de la gestion de cette confiance dans l’espace public et médiatique deviennent donc des questions politiques majeures » (Pestre, 2013, p.102). Par ailleurs, au moment de l’enquête, le directeur est en train de rédiger le « projet scientifique et culturel » du muséum. Cet exercice organisationnel désormais institué encourage la formalisation d’un métadiscours sur le rôle social de l’institution vis-à-vis de ses publics, discours qui se nourrit de l’état des préoccupations sur les relations « sciences/sociétés ». En 2012, lorsque Marc prend la tête du muséum, ces mutations de divers ordres se réfractent sur la manière dont il mobilise la notion de « science » et envisage les finalités de sa médiation, de façon moins locale que Marguerite (dans tous les sens du terme).

Sur le plan naturaliste d’abord, les informations sur l’environnement proche ont décliné dans les galeries du musée, où la salle dédiée à la faune et la flore régionale a fermé avant l’arrivée de Marc, tandis que le directeur n’assure plus de missions naturalistes de terrain. En matière d’expositions temporaires, celui-ci souhaite traiter des « questions » scientifiques sous un angle problématisé recourant à des disciplines variées, par contraste avec les expositions naturalistes des années 1980 qu’il trouve très descriptives, et appelle « petits oiseaux petites fleurs ». Une exposition qu’il impulse sur le thème du « temps » est ainsi l’occasion d’aborder les ères géologiques, l’évolution des espèces ou l’anthropologie, en terminant par évoquer les biotechnologies et la montée du courant transhumaniste. Outre cet éloignement à la nature locale, les échelles d’application des connaissances visées par Marguerite et par Marc ont changé : si la première visait la transmission de savoirs naturalistes explicites et directement applicables pour décrire et nommer le vivant, le second considère, quant à lui, que le muséum a vocation à réaffirmer des théories scientifiques générales dépassant ces savoirs taxonomiques. Quelques décennies après l’inauguration de la Grande Galerie de l’Evolution au MNHN en 1994, la vision de Marc est en effet marquée par l’importance de cette théorie pour inscrire les collections présentées en vitrine dans un discours scientifique transversal qui les englobe et qui les dépasse. Le directeur associe enfin explicitement la culture scientifique à un enjeu « politique » contribuant à la « formation scientifique » des individus pris comme des « citoyens ». Il considère par ailleurs que la culture scientifique garantit un rapport au monde fondé sur la « raison », et il insiste souvent sur la nécessité de « défendre la science contre la croyance » et de lutter contre le relativisme. Finalement, la définition que Marc donne du rôle du muséum est plus scolastique (Bourdieu, 1997 ; Bonnéry, 2018) que celle de Marguerite, c’est-à-dire plus cryptée, coupée de l’expérience ordinaire et pratique de la nature et des sciences. Dans son discours, « science » renvoie à un corpus immatériel et global de savoirs de référence, produits et enseignés dans les institutions académiques, qui ne se laissent pas saisir rapidement et directement mais se décodent de façon formelle en référence à une théorie générale ayant vocation à fournir une grille d’appréhension scientifique du monde. Son approche repose sur un rapport légitimiste (Grignon et Passeron, 1989) à l’ordre scientifique, où le musée est envisagé comme une instance devant veiller à la reconnaissance des hiérarchies, formations et statuts scientifiques institués plus que comme un espace de valorisation de pratiques amateures à dimension scientifique (Las Vergnas, 2012). Ayant suivi un cursus universitaire plus long que sa prédécesseuse dans une période de l’accès massifié aux études supérieures, Marc a côtoyé de près la carrière académique à une époque où les sciences naturalistes de terrain y connaissaient un déclassement, mené une vie professionnelle marquée par la mobilité géographique contribuant à une prise de distance vis-à-vis de l’espace et de la connaissance localisés, fréquenté les arènes politiques et professionnelles de la culture scientifique où s’énoncent des visées citoyennes, et a dirigé plus globalement l’institution dans une configuration où la définition de son rôle comme l’état des relations « sciences » et « société » sont transformés. Ces nombreux éléments expliquent, en grande partie, le changement d’échelle qui s’est joué entre l’approche de Marc et celle de Marguerite.

La redistribution sociale des finalités culturelles de l’institution au présent

Ces conceptions (naturaliste, matérielle et territorialisée ; ou scolastique, immatérielle et globalisée) des sciences et de leur transmission, loin de s’être remplacées, se sont empilées et coexistent aujourd’hui au musée. Formant un continuum, elles ne sont pas contradictoires et personne ne les oppose. Elles ont cependant pris durant l’enquête des récurrences et des intensités différentes dans les discours et pratiques des membres du personnel, dont on peut rendre compte en distinguant deux grandes polarités idéal-typiques. Celles-ci impliquent des rapports différenciés aux institutions scolaires et académiques, à l’ordre scientifique, et font appel à des dispositions contrastées.

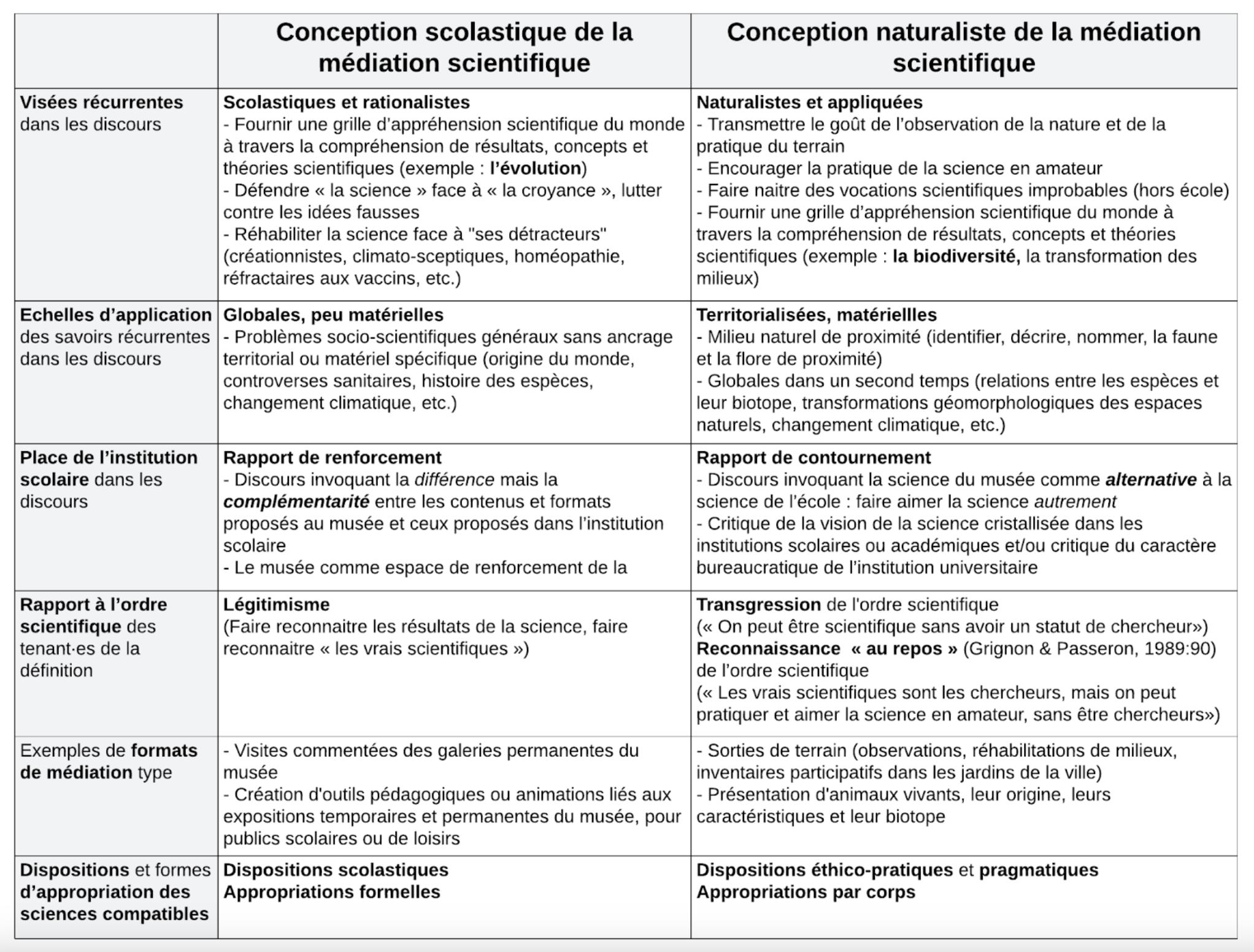

Tableau 1 : Deux grandes conceptions-type de la transmission des sciences au musée

Ces polarités n’épuisent pas la pluralité des points de vue des membres de l’équipe au sujet des enjeux de la médiation, mais elles dévoilent des formes de continuité dans le changement institutionnel, et permettent d’en explorer les ressorts sociaux. Dans la propension à insister plutôt sur l’une ou l’autre conception, la socialisation scientifique des travailleurs apparait comme un critère central.

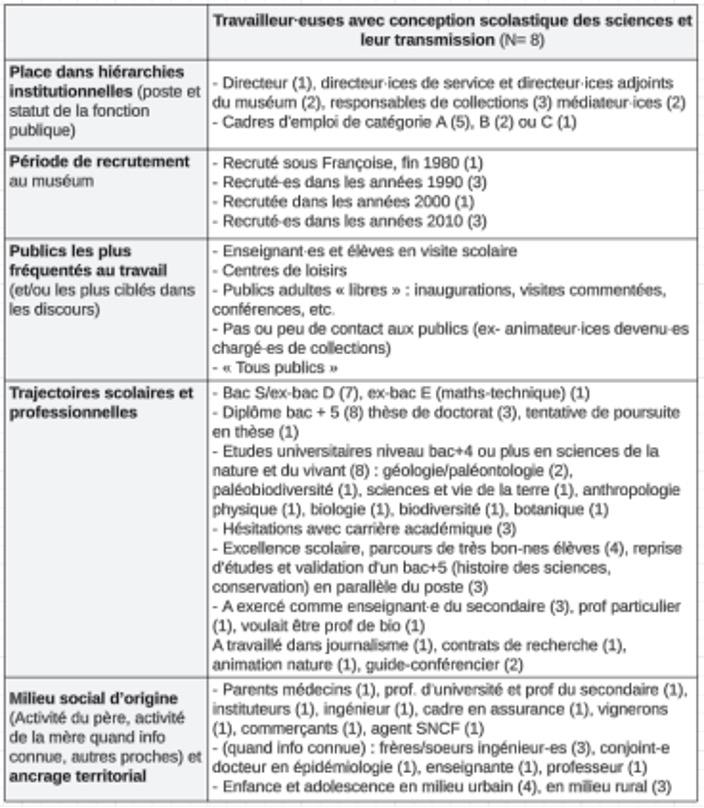

Faire reconnaitre la science : enjeu structurant selon les travailleurs diplômés

Au muséum, les tenants les plus récurrents d’une conception scolastique des sciences sont les individus situés en haut des hiérarchies institutionnelles (statuts élevés, postes à responsabilités), ou ayant un diplôme universitaire en sciences du vivant de niveau au moins bac+4. Membres du service des collections ou des publics, leur niveau d’études est répandu dans les muséums : une enquête sur les médiateurs scientifiques menée en 2013 par l’OCIM indique que dans les musées d’histoire naturelle, 67,1% des médiateurs et 75,4% de leurs encadrants ont au moins un titre bac+4 (Ecole de la médiation, 2015). Au muséum, la proximité de ces travailleurs aux institutions scolaires et académiques dépasse leur niveau de diplôme : plusieurs sont issus de milieux sociaux très dotés en capitaux scolaires ou scientifiques, étaient de très bons élèves, ont envisagé une carrière de recherche ou d’enseignement, ou encore ont donné des cours avant d’intégrer le musée.

Tableau 2 : Profil des tenants de la conception scolastique

Cette conception de la culture scientifique apparait très fortement chez plusieurs personnels de conservation cumulant socialisations familiales dans des milieux à forts capitaux scientifiques et haut niveau de diplôme. Ils invoquent d’eux-mêmes le rôle du muséum comme rempart aux croyances, comme le fait ici Michel, directeur du service des collections : « On a une mission de service public, de donner au public le message scientifique le plus réaliste possible, enfin le plus proche des connaissances scientifiques du jour, pour que le public ait l’opportunité de se faire une idée sur des sujets scientifiques, notamment le sujet phare c’est l’évolution quoi… Combattre aussi les contre-idées qui sont typiques, sur les créationnistes etc. » (statut A, bac+4 géologie, bac +5 conservation, entretien réalisé en décembre 2016)

La vision scolastique est aussi très prégnante chez les travailleuses les plus diplômées de l’équipe de médiation. De prime abord, elles signalent pourtant leur prise de distance vis-à-vis du « scolaire », conformément à la distinction « école/culture » fondatrice de l’autonomisation de la médiation scientifique muséale par rapport à l’enseignement (Cohen-Azria et Girault, 1999).

Plusieurs expliquent avoir appris à aller contre leurs dispositions scientifiques à mesure qu’elles apprenaient le métier : « J’avais toujours une vision très scientifique des choses, pour moi c’était super important qu’il y ait tout le temps du contenu (…) Donc j’ai vu une grosse évolution (…) Je me suis rendu compte que je voulais leur en faire ingurgiter trop » (Lucie, médiatrice, statut B, bac+5 biodiversité, entretien réalisé en février 2017). Plusieurs ont vécu cette professionnalisation comme un désapprentissage paradoxal des dispositions qui avaient fait leur félicité scolaire : « c’était pas si facile que ça d’ailleurs, de sortir de son schéma d’étudiante bonne élève, et se dire ‘’non maintenant ce n’est plus le contenu qui va compter, c’est l’enrobage’’ » (Diane, directrice du service, statut A, bac+4 sciences naturelles, bac+5 histoire des sciences, entretien réalisé en novembre 2016). La distanciation au contenu n’épuise cependant pas leur rapport à la transmission des sciences. Celui-ci reste structuré par un implicite académique orienté vers la maîtrise des théories, et s’observe aussi de façon plus diagonale, dans leurs positionnements sur d’autres sujets. Un échange avec Diane fait ressortir le lien de fond qui unit médiations muséales et forme scolaire (Coavoux et Giraud, 2020). Dans une discussion sur la présentation des spécimens naturalisés du musée, Diane explique sa préférence pour une muséographie structurée autour de la classification phylogénétique actuellement en vigueur et inscrite dans la théorie de l’évolution, plutôt qu’une muséographie orientée « histoire des sciences » qui présenterait différentes manières de classer le vivant au fil des siècles :

« Les enfants qui sont à l’école aujourd’hui apprennent la nouvelle classification. C’est pas la peine d’aller les perdre avec une classification qui n’a plus cours, qui leur servira jamais et qu’ils vont pas étudier. Le risque c’est de laisser croire au visiteur qu’on peut choisir son discours scientifique, qu’on peut choisir la classification la plus simple ou qu’on comprend le mieux. Or non. La classification du 17ème tournait autour de l’idée que Dieu a créé le monde. Dans ce cas on a qu’à présenter aussi le créationnisme. Justement, c’est ce qu’on veut pas. Y’a pas à choisir, aujourd’hui on classe comme ça, le visiteur n’a pas son mot à dire » (Journal de terrain, notes suite à une discussion avec Diane, réalisée en décembre 2019).

Les propos de Diane illustrent comment l’approche scolastique de la culture scientifique s’articule à une vision du musée comme devant, en dernière instance, se poser en renfort des institutions d’enseignement pour faire reconnaitre les savoirs et théories actuellement hégémoniques, et lutter contre leur mise en cause. Cet enjeu académique se retrouve chez Paula (médiatrice, statut B, doctorat en anthropologie biologique, a envisagé une carrière de chercheuse), pour qui la finalité implicite des galeries du musée est de faire appréhender, à partir de la classification du vivant, la théorie de l’évolution, ce qui nécessite que les visiteurs suivent l’ordre des panneaux : « L’évolution c’est ce qui relie entre elles la galerie de paléontologie, la zoo et la bota. Quand les visiteurs arrivent, faut aussi qu’ils comprennent qu’ils doivent commencer par la gauche » (Journal de terrain, réunion entre médiateurs, février 2021)

Durant cette réunion dédiée aux messages que doivent véhiculer les galeries du musée, après de longs échanges sur les notions d’évolution et de mutation des virus, Ludovic, médiateur aussi (voir ci-dessous), intervient pour dire qu’il faudrait se positionner sur l’écologie, afin « d’apporter du concret aux gens, répondre à leurs questionnements très proches sur là où ils habitent, pour qu’ils puissent faire le lien avec ce qu’ils voient à l’extérieur ». Par son intervention, qui se réfère au rapport « réaliste » aux enjeux écologiques des classes populaires (Comby et Malier, 2021) autant qu’elle le reflète, il introduit du même coup une visée jusqu’alors absente des échanges : relier le muséum à la nature proche et à l’expérience qu’en ont les visiteurs.

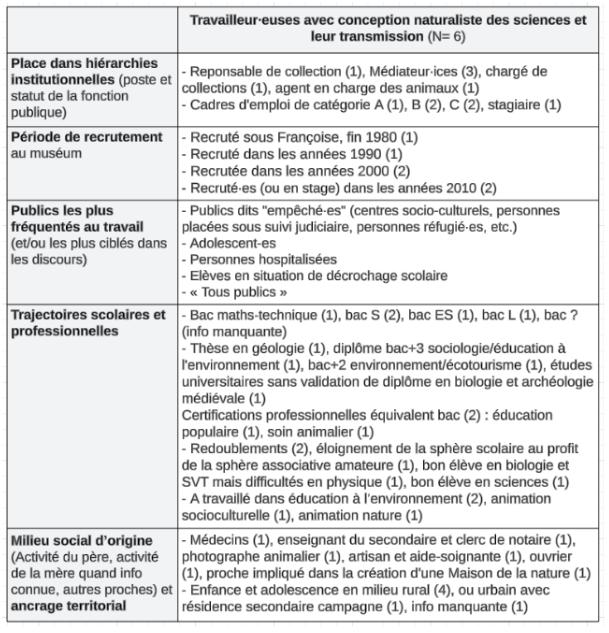

Faire aimer les sciences autrement : la sédimentation de la culture naturaliste chez les travailleurs non diplômés

Si la conception scolastique a pris de l’ampleur en haut des hiérarchies professionnelles et scolaires du muséum, la conception naturaliste et territorialisée de la directrice des décennies 1950-1980 n’a pas disparu au musée. Elle subsiste, tout en ayant fait l’objet d’un processus de sédimentation et de redistribution sociale. Outre un responsable de collections (docteur en géologie, statut A) recruté par Marguerite en 1988 alors que les sciences naturelles étaient encore hégémoniques au musée, cette approche est aujourd’hui investie par des travailleurs situés plus bas qu’auparavant dans les hiérarchies institutionnelles. Ils ont en commun d’avoir développé précocement le goût pour l’observation de la nature et d’avoir des pratiques naturalistes fréquentes, au travail comme en dehors. Ils ne sont peu ou pas diplômés du supérieur, voire n’ont pas suivi de cursus scientifique au lycée.

Tableau 3 : Profil des tenants de la conception naturaliste

Parmi eux, s’intéresser aux cas de Ludovic (statut B, médiateur, bac ES) et Axel (statut B, chargé de collections, bac maths-SVT) donne la possibilité d’observer la diversité des trajectoires conduisant à développer cette approche. Tous deux sont investis dans des projets communs au muséum, telle une étude de milieu dans une mare de la ville avec des adolescents en décrochage scolaire. Quand ils formulent leurs objectifs, ce qui prime est de convertir au goût pour la pratique des sciences naturalistes plus que de convertir à la reconnaissance de l’autorité de « la science » comme schème global d’appréhension du monde.

Ludovic a grandi dans un milieu rural au sein d’une famille des classes populaires stabilisées. Axel a grandi à Paris dans un milieu à forts capitaux scientifiques économiques et culturels, rejoignant dès qu’il le pouvait la maison de campagne de sa famille. C’est dans l’enfance qu’ils disent avoir appris à observer, à connaître et à aimer la nature. Chacun tire sa légitimité scientifique d’un parcours autodidacte, même s’il est de type différent (Fossé-Poliak, 1992). Ludovic a en effet forgé ses connaissances naturalistes majoritairement en dehors des cadres scolaires (pas de bac scientifique ni d’études universitaires), tandis qu’Axel a suivi un bac puis des études supérieures scientifiques. Reste que tous les deux relatent un rapport contrarié à ces institutions. Ludovic a redoublé deux fois et dit avoir longtemps été un « cancre » à l’école. Axel a rapidement désinvesti l’école au profit des associations naturalistes, et a arrêté les deux cursus (biologie et archéologie) qu’il avait entamés considérant que l’université produit des enseignants plus qu’elle ne forme des chercheurs de terrain. Il s’est ensuite spécialisé dans l’étude des insectes, publiant des articles et ouvrages sur le sujet hors cadre académique. Dans la continuité de la façon dont ils ont appris à aimer les sciences, les deux valorisent une conception de la transmission scientifique se déroulant sur le terrain, « à côté » (voire « contre ») l’excellence scolaire :

« Moi ce que je voudrais (…) c’est montrer qu’on ne fait pas des sciences inutiles, où on cherche juste à voir des infos qu’on va mettre dans un bouquin à l’école parce que je pense que la plupart des jeunes pensent plutôt comme ça. Je voudrais montrer que la science bouge et que ça a un intérêt » (Ludovic, entretien réalisé en mars 2017)

Outre leur souhait de faire aimer les sciences « autrement » que de manière abstraite, ils invoquent aussi, plus que leurs collègues légitimistes, le rôle social du muséum : convertir au goût pour la pratique scientifique des publics qui n’y étaient pas prédisposés :

« [au sujet d’une expédition scientifique qu’il encadre avec Ludovic] C’est des jeunes à qui on propose rien, qui partent pas, qu’ont pas de sous (…) J’ai dit ‘’moi ce que je veux pas c’est des filières scientifiques’’ (…) Et voilà et ces jeunes partent, ils connaissent rien en sciences et ils vont découvrir ce que c’est de faire un inventaire, à quoi peuvent servir des libellules dans un lac où y’a des moustiques (…) Y’en a qui ont vraiment changé. Ça aussi c’est une réussite. » (Axel, entretien réalisé en mars 2019)

Le faible niveau de diplômes des naturalistes, autant que les valeurs qu’ils défendent, les rapprochent du monde de l’éducation populaire. En matière de médiation, c’est dans ce secteur que l’on retrouve le plus de personnes ayant un profil comme le leur. L’enquête de l’OCIM indique que les médiateurs travaillant dans le milieu de l’éducation populaire sont 30,2% à avoir un niveau de diplôme égal ou inférieur à bac+2, tandis qu’ils ne sont que 16,4% dans les muséums (Ecole de la médiation, 2015).

Souplesse et évolution des rapports à la médiation, persistance des dispositions

Parmi ces travailleurs, le parcours de Nathan traduit un cheminement de l’approche naturaliste à la conception scolastique. Examiner son cas permet de saisir de quelle manière se (re)modèlent les rapports aux enjeux de transmission scientifique au fil d’une socialisation professionnelle.

Détenteur d’un bac+5 mention très bien en histoire après un bac ES et une première année de classes préparatoires littéraires, Nathan a travaillé dans le patrimoine artistique avant d’être recruté au muséum. Questionné sur la « lutte contre la croyance » lors de notre premier entretien réalisé un an après son embauche, il répond ne pas « être au clair » sur ce point. Il explique n’avoir jamais assisté aux remises en cause de la science et se méfie un peu des discours sur les créationnistes qu’il considère nourris par les cadrages médiatiques et instrumentalisés de façon islamophobe. Seul enquêté à n’être ni naturaliste ni formé aux sciences du vivant lorsqu’il est recruté, il dit avoir besoin de temps pour saisir certains concepts structurants au muséum, notamment « l’évolution ». A contrario, il investit fortement les thèmes naturalistes depuis sa prise de poste (visionnage de documentaires animaliers, sorties de terrain, etc.). Lors d’une journée de réunion qui se tient quatre ans plus tard, son attachement à l’approche naturaliste est intact, mais il s’interroge sur la légitimité du muséum en la matière, se demandant si faire pratiquer le terrain n’est pas plutôt le rôle des associations naturalistes. Il est aussi devenu un promoteur actif de l’approche scolastique et défend l’importance de renforcer l’évolution comme grille de décodage du musée : « Tous nos espaces sont structurés autour de la théorie de l’évolution mais il n’y en a pas un qui fasse abstraction des objets pour montrer comment la théorie fonctionne » (journal de terrain, février 2021). Entre temps, Nathan a appris les subtilités de cette théorie, ironisant sur le fait qu’il lui a fallu un an et demi pour la comprendre. Il a aussi été confronté à une crise sanitaire – à la suite de l’épidémie de Covid-19 – ayant alimenté de nombreuses incertitudes liées aux sciences dans le débat public, durant laquelle il a dû rétablir ce que savait la science sur le virus, par une permanence téléphonique destinée aux publics. Cette confrontation aux doutes des publics dans un contexte de controverse socio-scientifique, cumulée avec sa maîtrise nouvelle de la théorie de l’évolution, a fourni à Nathan des prises pour s’emparer d’un enjeu de lutte contre les croyances qui lui semblait abstrait auparavant.

Le cas de Nathan et son adhésion progressive à l’approche scolastique rappelle que les rapports à la médiation évoluent avec les apprentissages professionnels, les situations traversées ou encore l’actualité et son traitement. Pour autant, dans ce remodelage, les rapports au monde forgés dans le cadre familial et scolaire continuent d’agir. Les expériences vécues par Nathan depuis sa prise de poste semblent en effet avoir fonctionné comme support de réactivation de ses dispositions scolaires (marquées par l’excellence dans les sciences humaines) et héritées (il provient d’une famille d’enseignants) à investir les théories, en les appliquant aux sciences du vivant.

Cette articulation entre expériences secondaires et socialisations primaires permet de comprendre comment des cheminements professionnels a priori semblables peuvent conduire à privilégier des conceptions différenciées de la médiation scientifique. Alors que Nathan, initialement néophyte en théorie de l’évolution mais très disposé à reconnaitre la logique scolaire, est progressivement converti à l’approche scolastique, Ludovic (voir supra), qui ne maitrisait pas non plus cette théorie avant sa prise de poste et l’a lui aussi apprise avec le temps, reste prioritairement défenseur d’une approche naturaliste et pratique de la médiation, en écho à son rapport à la science construit à distance des institutions scolaires et académiques.

Conclusion

Cet article contribue à l’analyse des acteurs et des finalités de la médiation scientifique en affinant les approches « par le haut », centrées sur les figures emblématiques ou les grandes institutions nationales, et les approches « paradigmatiques », qui identifient des modèles et des transformations à l’échelle large des institutions et du changement social. Il montre de quelle manière les conceptions dominantes de la transmission des sciences dans un muséum se sont transformées au fil du temps sous l’effet d’un ensemble de processus (allongement général du temps d’études, mutations des relations sciences-sociétés, changement institutionnel, etc.), sans pour autant s’être supplantées. Si une approche scolastique et globale, valorisant en creux la maîtrise des théories et visant à contribuer à la reconnaissance de « la science » et des hiérarchies scientifiques instituées, a pris de l’ampleur au musée, l’approche naturaliste valorisant l’expérience de terrain et les savoirs explicites sur l’environnement proche, ancrée de plus longue date à la tête du musée, n’a pas disparu. Prise entre changement et continuité, cette approche persiste sous forme sédimentée dans l’institution, mais elle a été redistribuée socialement et déclassée statutairement. Elle est aujourd’hui surtout poursuivie par des travailleurs situés plus bas qu’auparavant dans les hiérarchies professionnelles.

En évoquant ces ethos professionnels qui apparaissent ou qui perdurent en se recomposant, un autre apport de cet article est de réinscrire ce processus général dans une sociologie attentive aux effets des trajectoires (sociales, scolaires, professionnelles) des acteurs actuels de la médiation scientifique. Tout en évoluant au fil des expériences et conjonctures qu’ils traversent, l’enquête montre que leurs conceptions de la transmission des sciences sont inscrites dans leurs socialisations scientifiques et dans leurs rapports aux institutions scolaires et académiques. D’un côté, ceux qui, à l’issue d’études supérieures scientifiques prolongées voire d’aspirations à la recherche, ont appris à adhérer à une conception légitime des sciences s’en font les défenseurs depuis leur position d’intermédiaires culturels. De l’autre, ceux dont les trajectoires scientifiques se sont façonnées en partie en dehors de l’école et de l’université importent ces rapports aux sciences dans leur activité d’intermédiaires, promouvant une manière d’aimer et de faire des sciences alternative (voire opposée) à celle des institutions scolaires et académiques, plus proche du modèle de l’éducation populaire, où le premier objectif est de transmettre le goût de la nature et les liens entre science et vie quotidienne par la pratique du terrain.

En soulignant l’effet des socialisations scientifiques sur la façon de concevoir la transmission des sciences, cet article offre des pistes supplémentaires pour saisir la montée, dans le champ politique, médiatique, économique ou culturel, de discours « scientistes » ou « rationalistes » jusque-là beaucoup saisis sous l’angle de l’étude des controverses ou des logiques d’intérêt (voir par exemple Foucart, Horel et Laurens, 2020). Dans l’espace de la médiation scientifique, la prégnance actuelle de ces discours semble refléter autant un état historique des relations sciences sociétés qu’un état du marché du travail et de l’emploi culturel marqué par l’inflation scolaire. A la lumière des cas étudiés, se positionner en défenseur de la science contre ses détracteurs apparaît en effet autant comme une façon de légitimer l’autonomie professionnelle du rôle d’intermédiaire entre « sciences et publics » que de continuer à faire exister un rapport à la science hérité d’une longue socialisation académique.

Références bibliographiques

Bonnéry, Stéphane (2018), « Étudier la constitution des dispositions sociocognitives. Gains frontaliers et frais de douanes disciplinaires », Biens Symboliques/Symbolic Goods, n°3 [En ligne].

Bourdieu, Pierre (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit. Bourdieu, Pierre (1997), Méditations pascaliennes, Paris, Seuil.

Coavoux, Samuel ; Frédérique Giraud (2020), « La forme scolaire déniée des médiations muséales. Enquête sur l’accompagnement des publics », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Hors-série n° 7, p.133‑57.

Cohen-Azria, Cora ; Yves Girault (1999), « Quelques repères historiques sur le partenariat école musée ou quarante ans de prémisses tombées dans l’oubli », Aster, p. 9-25.

Comby Jean-Baptiste ; Malier Hadrien (2021), « Les classes populaires et l’enjeu écologique. Un rapport réaliste travaillé par des enjeux statutaires divers », Sociétés contemporaines, n°124, p.37-66.

Ecole de la médiation (2015), Enquête quantitative en ligne 2013-2014 sur les profils et besoins de formation des médiateurs/animateurs scientifiques et de leurs encadrants, OCIM.

Fossé-Poliak, Claude (1992), La Vocation d’autodidacte, Paris, L’Harmattan.

Foucart, Stéphane ; Stéphane Horel ; Sylvain Laurens (2020), Les gardiens de la raison : enquête sur la désinformation scientifique, Paris, La Découverte.

Grignon, Claude ; Jean-Claude Passeron (1989), Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Seuil.

Lahire, Bernard (1993), « Lectures populaires : les modes d’appropriation des textes », Revue française de pédagogie, n°104, p.17-26.

Las Vergnas, Olivier (2012), « L’institutionnalisation de la « culture scientifique et technique », un fait social français (1970 – 2010) », Savoirs, 27(3), p.9-60.

Péquignot, Amandine (2016), « Les muséums et les collections d’histoire naturelle : patrimonialisation et nouveaux défis pour le XXIe siècle », In Situ. Revue des patrimoines, 30.

Perronnet, Clémence (2021), « Les usages sociaux des sciences : généalogie d’un concept », Zilsel 9(2), p. 71‑100.

Pestre, Dominique (2013), À contre-science : politiques et savoirs des sociétés contemporaines, Paris, Seuil.

Pichonnaz, David ; Toffel Kevin(2021), « Pour une sociologie structurale du travail », Actes de la recherche en sciences sociales, 240(5), p. 4‑13.

Auteure

Anna Mesclon

Anna Mesclon est docteure en sociologie et postdoctorante au Centre Nantais de Sociologie. Ses recherches se situent au croisement de la sociologie des institutions, du travail, de l’éducation, des sciences et de la culture.

mesclon.anna@gmail.com