Enjeux de légitimité dans la médiation scientifique : approche par les usages du livre

Résumé

Cet article porte sur le statut du livre à la fois dans sa dimension symbolique et fonctionnelle afin d’interroger les évolutions de la médiation scientifique et les tensions entre différentes représentations de la science et du public, dans un univers où se croise une grande diversité d’acteurs. L’hypothèse est que pour répondre à leur objectif de reconnaissance, les acteurs de la médiation scientifique ont recours à différents éléments symboliques, dont le livre en tant que représentant d’une connaissance scientifique fiable et stabilisée. Objet-frontière, le livre permet d’articuler différents métiers et compétences de la médiation scientifique. Indirectement, il sert à asseoir la légitimité des discours et des acteurs, ainsi qu’à ouvrir sur des dispositifs dans lesquels la place du public est reconsidérée.

Mots clés

Médiation scientifique, culture scientifique, livre, légitimité scientifique, dispositif, connaissance, publics

In English

Title

Issues of legitimacy in scientific mediation: a book-based approach

Abstract

In this article, we postulate that taking an interest in the status of the book, both in its symbolic and functional dimensions, makes it possible to examine changes in scientific mediation and the tensions between different representations of science and the public in a world where a wide variety of players come together. Our hypothesis is that in order to meet their need for recognition, players in scientific mediation have recourse to various symbolic elements, including the book as a symbol of reliable and stabilised scientific knowledge. As a “frontier object”, the book makes it possible to articulate the different professions and skills involved in scientific mediation, and serves to establish the legitimacy of the discourse and the players involved, as well as opening the way to systems in which the role of the public is reconsidered.

Keywords

Scientific mediation, scientific culture, books, scientific legitimacy, devices, knowledge, publics

En Español

Título

Cuestiones de legitimidad en la mediación científica: un proceso basado en libros

Resumen

En este artículo, postulamos que interesarse por el estatus del libro, tanto en su dimensión simbólica como funcional, permite examinar los cambios en la mediación científica y las tensiones entre las distintas representaciones de la ciencia y el público en un mundo en el que confluyen una gran variedad de actores. Nuestra hipótesis es que, para satisfacer su necesidad de reconocimiento, los actores de la mediación científica recurren a diversos elementos simbólicos, entre ellos el libro como símbolo del conocimiento científico fiable y estabilizado. Como objeto fronterizo, el libro permite articular las distintas profesiones y competencias que intervienen en la mediación científica, y sirve para establecer la legitimidad del discurso y de los actores implicados, además de abrir la vía a sistemas en los que se reconsidera el papel del público.

Palabras clave

Mediación científica, cultura científica, libros, legitimidad científica, sistemas, conocimiento, público

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Kohlmann Émilie, Inaudi Aude, Coulbaut-Lazzarini Amélie « Enjeux de légitimité dans la médiation scientifique : approche par les usages du livre », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.123 à 137, consulté le samedi 10 janvier 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/06-enjeux-de-legitimite-dans-la-mediation-scientifique-approche-par-les-usages-du-livre/

Introduction

À travers l’analyse de la place accordée au livre dans les dispositifs de médiation scientifique, la question de la mise en scène de la légitimité des différents acteurs de celle-ci est abordée. Le propos s’appuie sur les données du projet de recherche LivMed1 : « Faire évoluer la place du livre dans la médiation : d’un outil documentaire à un dispositif de médiation », soutenu et financé par l’ANR dans le cadre de l’appel à projet Science avec et pour la société (SAPS) 20212 .

Le projet LivMed repose sur une méthodologie qui croise des observations de dispositifs de médiation avec des entretiens menés auprès des divers acteurs de la médiation, tant au niveau des structures (Centre culturel scientifique, technique et industriel, muséums, parcs naturel, associations, etc.) que des métiers (médiateurs, personnels de direction, concepteurs de dispositifs, bibliothécaires, documentalistes).

Le corpus d’observations s’est constitué à la suite d’un questionnaire diffusé par l’Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI) auprès de ses adhérents. Il leur été demandé de présenter leurs activités de médiation scientifique et d’expliquer en quelques lignes pour quelles raisons celles-ci leur semblaient innovantes ou exemplaires. Après l’analyse de ces premiers retours, les formes de médiation à observer plus en détail et les entretiens à mener auprès des professionnels ont été sélectionnés. Ce choix s’est établi à partir des critères suivants : présence de l’objet livre dans la médiation, publics visés, partenariats, caractère innovant. Le corpus d’étude constitué s’appuie sur dix-sept structures différentes (avec au moins un entretien par structure, parfois deux) et plus d’une cinquantaine de dispositifs de médiation observés ou présentés lors des entretiens : édition de livres jeunesse, bande-dessinée, conception d’escape game, lecture d’albums, expositions, jeux, production audio-visuelle, dispositifs de science participative, expositions, etc. Le livre recouvre différents types de formats, de contenus, etc. qui sont mobilisés selon les cas et les objectifs définis par les médiateurs. Il peut être présent physiquement dans les dispositifs ou être dématérialisé et rematérialisé dans des formes éloignées de l’objet initial comme dans certains formats d’expositions, de théâtralisation ou de films.

Médiation scientifique à la Cité des Enfants, Paris, qui reprend l’univers visuel du livre J’ai perdu un truc. ©Crédit photos : UniverScience

Pour cet article, les résultats, corpus d’entretiens et d’observations issus de deux précédentes recherches co-financées par l’AMCSTI, en partenariat avec le ministère de la Culture et l’Université Grenoble Alpes, menées à cinq ans d’intervalle, sont aussi mobilisés (Cartellier et Inaudi, 2015 ; Inaudi et Kohlmann, 2020).

Tous ces corpus offrent la possibilité d’interroger la cohabitation et l’articulation de différentes compétences professionnelles, traditionnellement plus orientées vers la documentation pour les professionnels du livre ou vers les publics pour les professionnels de la médiation. La mise en scène de la légitimité scientifique des connaissances diffusées pendant les actions de médiation est questionnée, tout autant que les dispositifs mis en place par les acteurs, leur identité au sein de ces dispositifs et les enjeux de reconnaissance et de pouvoirs qui se jouent dans ce cadre.

S’intéresser au statut du livre dans sa dimension symbolique et fonctionnelle questionne les évolutions de la médiation scientifique et les tensions entre différentes représentations de la science et du public dans un univers où interagit une grande diversité d’acteurs. Le livre est considéré comme un objet-frontière, entendue comme « objets, abstraits ou concrets, dont la structure est suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux pour qu’elle assure un minimum d’identité au niveau de l’intersection tout en étant suffisamment souple pour s’adapter aux besoins et contraintes spécifiques de chacun de ces mondes » (Trompette et Vinck, 2009, p.8). Dispositifs d’interface entre des mondes sociaux, les objets-frontières tiennent dans cette définition également à la matérialité et à la structuration de connaissances qui se déplacent. Réfléchir le livre comme un objet-frontière permet de souligner le double mouvement qui existe chez les acteurs qui le mobilisent dans la médiation scientifique : entre objet simple, presque banal et a contrario élément à forte charge symbolique.

En ce sens, le livre est tout à la fois : objet matériel manipulable et utilisable dans différents dispositifs de médiation, contenu ouvert à une variété de cadrages entre science et culture et porteur de récits, et symbole articulé entre représentation d’une temporalité à part, celle de la lecture, et d’un contenu scientifique à valeur ajoutée par rapport aux contenus web (Auger et Jacobi, 2003).

L’hypothèse formulée ici est que pour se légitimer auprès de leurs publics et de leurs partenaires scientifiques et répondre à leur objectif de reconnaissance (Richard et Barrett, 2011), les acteurs de la médiation scientifique ont recours à différents éléments symboliques. Le livre, par les valeurs, l’autorité et les représentations qu’il véhicule implicitement (Melot, 2004) en fait partie, tout comme les partenariats entre les acteurs de la médiation et ceux de la recherche scientifique.

En premier lieu, cet article présente la manière dont le livre objet articule différents métiers et compétences de médiation dans les dispositifs qui le mobilisent. Ensuite, il montre comment le recours au livre symbole permet d’asseoir la scientificité des discours et des dispositifs, mais aussi de légitimer le rôle des médiateurs scientifiques ou la place des métiers de la documentation dans le champ de la CSTI. Enfin, il aborde les nouvelles formes de représentation des publics et de la science. Le livre contenu, en ne se cantonnant pas aux livres scientifiques, offre des possibilités de considération moins instrumentale de la vulgarisation ou de la construction d’une culture scientifique, en laissant place à l’imaginaire. Ce dernier point révèle, d’une part, la prégnance d’une approche de la médiation scientifique, dont les formats, proches de ceux de la culture, voire du divertissement, occultent peu à peu la question de la transmission ou même de l’engagement du public dans les sciences (Callon, Lascoumes et Barthe, 2014). D’autre part, il met en exergue le rôle de l’imaginaire et des récits fictionnels portés par le livre dans une ouverture réflexive vers les sciences (Vassor et Verquere, 2022). Des verbatims et des illustrations, extraits des corpus d’observations et d’entretiens, et choisis pour leur représentativité viennent régulièrement illustrer les propos.

Le livre objet : à la frontière des métiers de la médiation

La matérialité du livre : une compétence strictement bibliothéconomique ?

Lorsque les médiateurs parlent de livre dans le cadre de leur activité (Inaudi et Kohlmann, 2020) ils évoquent presque systématiquement sa forme imprimée. Cette matérialité de l’objet livre n’est pas sans impact sur son intégration dans les dispositifs de médiation. En effet, même s’il existe une très grande hétérogénéité des acteurs de la culture scientifique et technique (Richard et Barrett, 2011), lorsque l’objet livre entre dans l’équation, une fracture semble s’opérer entre les professionnels du livre (documentalistes, bibliothécaires, éditeurs, libraires, etc.), auxquels il est reconnu des compétences bibliothéconomiques, et les médiateurs scientifiques, qui se déclarent globalement incompétents ou insuffisamment compétents et qui soulignent l’importance des partenariats pour utiliser « correctement » le livre :

La difficulté c’est qu’on travaille avec des gens avec qui on ne travaille pas d’habitude ; en plus ce n’est pas forcément un domaine qu’on connaît bien. Pas celui de l’astronomie, mais le côté lecture de livre, médiathèque, et cetera . On n’est pas forcément à l’aise là-dessus (Entretien avec les autrices, médiatrice scientifique).

En 2015 (Cartellier et Inaudi, 2015), une première étude signalait que malgré des liens de plus en plus forts entre la transmission de la science et les actions de médiation, celle-ci était limitée par les méconnaissances réciproques et par le faible partage des compétences spécifiques entre les professionnels du livre et ceux de la médiation scientifique du fait de leurs formations mais aussi des représentations de leurs métiers et plus largement de celles de la science. Cinq ans plus tard, une étude miroir (Inaudi et Kohlmann, 2020) mettait en évidence que les médiateurs scientifiques étaient en recherche de légitimité lorsqu’ils convoquaient le livre dans des animations, des ateliers ou encore pour leurs recherches d’information. Lorsque l’organisation de leur structure le leur permettait (présence d’un centre de documentation, par exemple) ou souvent par relations avec tel ou tel interlocuteur, les partenariats avec des professionnels du livre étaient alors favorisés. Le cas échéant, le livre était cantonné à un usage simple, révélateur pour les médiateurs de leur absence de maîtrise de l’objet, comme l’illustre l’extrait suivant :

On pourrait pour une exposition rajouter un livre dedans parce que ça fait beau mais voilà… j’aimerais juste être plus convaincue et savoir comment faire (Entretien avec les autrices, médiatrice scientifique).

Pourtant, le livre reste un objet des dispositifs de médiation scientifique qui est partagé par les deux univers professionnels. Il est un point d’entrée et d’échange entre deux types d’acteurs en définitive plus proches qu’ils ne le pensent. Il est un objet-frontière, mais surtout un objet-voyageur, qui matériellement, et pas seulement symboliquement, passe facilement d’un lieu à un autre, d’un univers d’usage à un autre.

A travers ses voyages entre collections de bibliothèques et dispositifs de médiation, le livre porte la marque physique de ses déplacements (ici par exemple trace du code-barre en dehors d’un usage bibliothéconomique). © Crédit photos : Emilie Kohlmann

Le constat de Fournioux (2007) sur le faible engagement des bibliothèques et le manque d’intérêt des bibliothécaires envers la science que ce soit au regard des collections ou des animations, n’est plus d’actualité aujourd’hui. Les bibliothèques se sont depuis positionnées comme des acteurs à part entière de la médiation scientifique, et différentes publications spécialisées ont été éditées pour accompagner les professionnels dans le développement de compétences plus liées au programme Science avec et pour la société. Il est possible de citer, à titre d’illustration, aux Presses de l’ENSSIB, Médiatiser la science en bibliothèque3 , paru en 2016, la réédition en 2017 aux Éditions du Cercle de la librairie de l’ouvrage Les sciences en bibliothèque4 , ou encore, le dossier Science et société : nouveaux territoires de l’action culturelle paru en 2024 dans le Bulletin des Bibliothèques de France. Inversement, les programmes de formation à la médiation scientifique fournissent toujours peu de compétences livresques ou bibliothéconomiques. Ils proposent dans le meilleur des cas, des modules sur l’imaginaire et la fiction, mais laissent dans l’ombre l’utilisation du livre en médiation ou le réservent à la recherche documentaire5 .

Quand la matérialité donne “prise” aux médiateurs scientifiques

Pourtant les choses évoluent dans le champ de la médiation scientifique, avec des dispositifs de médiation innovants, cherchant à dépasser le cantonnement du livre à un simple support d’information scientifique (Inaudi, Kohlmann, Coulbaut-Lazzarini, 2024). Dans cette perspective, la matérialité du livre devient un atout puisqu’elle offre des prises multiples de manipulations et de circulations de l’objet. Le terme « prise » est employé selon le sens que lui attribue Augustin Berque. Il est inspiré de l’affordance, « qui signifie à la fois, s’agissant du sujet, « avoir la capacité de », et s’agissant de l’objet, « donner la possibilité de » » (Berque, 2016, p. 172).

Déjà rapidement évoqué ici, le livre est un objet qui se transporte, qui se donne et qui se prête. Cette capacité matérielle favorise son déplacement entre bibliothèques et centre de sciences, mais aussi sur des terrains plus inédits. Les médiateurs scientifiques interrogés ont régulièrement évoqué leur recours au livre en extérieur, dans des malles pédagogiques, dans des expositions itinérantes, etc. Il devient un objet de partage avec des partenaires de la médiation et de l’éducation à la science, notamment les personnels enseignants :

On emmène tous les enfants à la montagne et on a un petit livre. On démarre en racontant cette histoire. Ce livre les maîtresses elles vont le prendre si elles le souhaitent et puis revivre l’expérience en classe. D’ailleurs souvent c’est ce qu’elles font : elles récupèrent un exemplaire et après elles l’exploitent plus tard. (Entretien avec les autrices, médiateur scientifique).

L’objet livre voyage donc dans différents mondes sociaux que ce soit par sa reproductibilité (plusieurs exemplaires d’un même objet dans des lieux différents) ou par son unicité même (le même livre qui se donne et circule entre les acteurs dans des temporalités différentes comme dans l’extrait ci-dessus).

Sorti de son cadre strictement lié aux pratiques documentaires, le livre devient pour les médiateurs un objet à part entière, intégré de manière fluide et cohérente aux autres éléments mis en place dans les animations. De nombreuses pratiques indiquent que cette piste exploitant la matérialité du livre est intéressante et ouvre la voie à un renouvellement de la place des publics et du rapport au savoir, car le livre et la science souffrent tous les deux d’une représentation sacralisée qui peut être un obstacle à leur rencontre avec les publics. Les initiatives prises conjointement par les médiateurs et par les professionnels du livre pour transformer ce rapport existent et se développent. Ainsi, des livres sont présents dans des dispositifs de médiation simplement en tant qu’objets de décoration au même titre que d’autres éléments, en tant qu’objet témoins mis sous vitrine, avec ou sans valeur bibliographique.

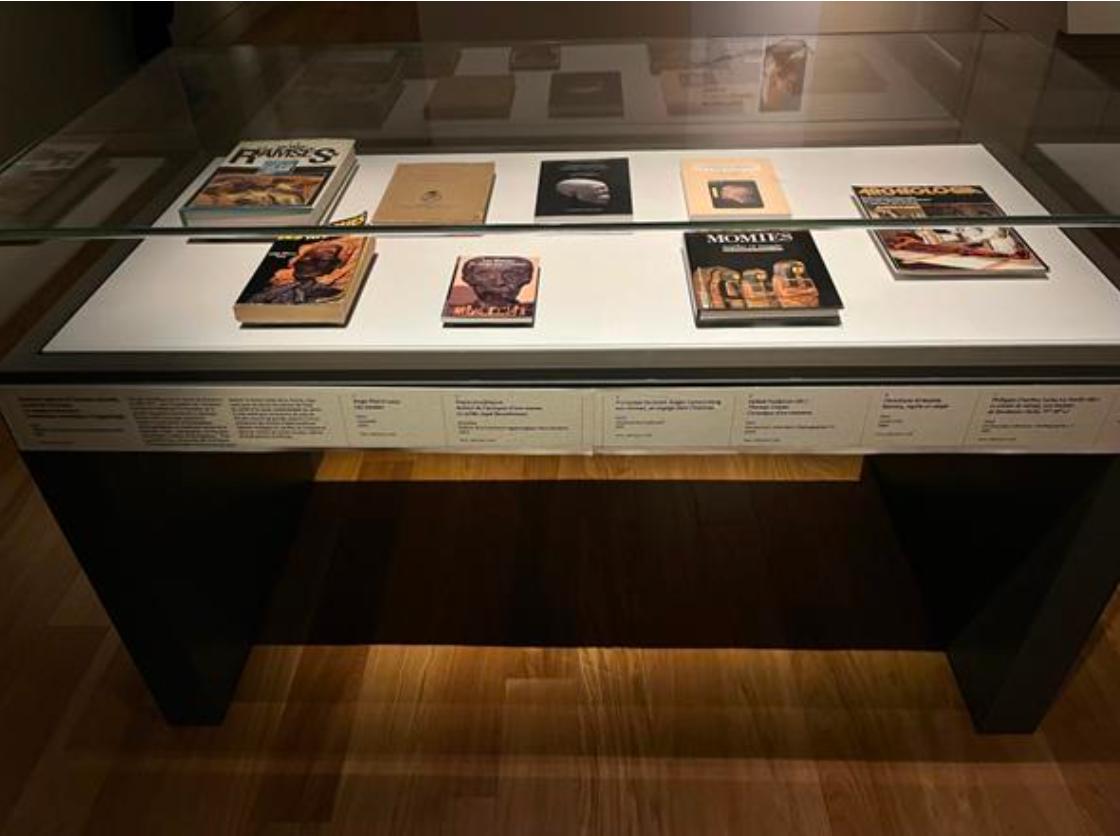

L’objet-livre sous vitrine met en évidence sa matérialité, avec ou sans valeur bibliographique ajoutée. © Crédit photos : Emilie Kohlmann

Ils peuvent être également mobilisés en tant que simples objets manipulés et parfois détruits ou abîmés par l’expérience, ce qui est assumé par les médiateurs :

Le livre, on peut le prendre, l’emmener. Il va s’abîmer, ça c’est quelque chose qu’on nous dit souvent. Mais ce n’est pas grave. On a cinq exemplaires. Quand il sera abîmé vous en mettez un autre et puis voilà. Le livre est fait pour être manipulé (Entretien avec les autrices, concepteur d’exposition)

Considérer la dimension matérielle du livre amène à prendre conscience de son statut d’objet en déplacement. La dimension symbolique de ces déplacements et les enjeux de légitimité sous-jacents ne sont pas à minorer comme le rappelle Igor Babou puisque :

Décrire qui se déplace vers qui, ou qui est représenté comme se déplaçant vers qui, et selon quelles modalités, donne en effet accès aux légitimités respectives des territoires physiques et symboliques occupés par les acteurs (bureaux, institutions, laboratoires, plateaux de télévision, etc.). Les déplacements (ou l’absence de déplacement) d’objets importés depuis les espaces scientifiques vers les musées de sciences, au cours de leur histoire, fournissent en effet des indices de rapports de légitimité et de conceptions du rapport au savoir et à la vérité (Babou, Le Marec, 2003 ; Babou, 2011, p.222).

Le passage du livre des collections de fonds documentaires à un statut d’objet manipulable dans des dispositifs de médiation, qui va jusqu’à son éventuelle dégradation, est ainsi révélateur de nouvelles dynamiques présentes dans les relations science-société : désacralisation, ouverture vers plus de publics, participation citoyenne, mise en débats, etc. Ce déplacement souligne également une forme de délégation de la légitimité scientifique et une « action performative des artefacts de connaissance dans la production des savoirs » (Trompette et Vinck, 2009, p.6). Le livre est alors mis en scène dans certains dispositifs pour construire de la légitimité et pour asseoir la scientificité des connaissances proposées.

Le livre symbole : construire de la légitimité

Le livre caution de la scientificité de la médiation ?

L’attachement au livre objet est un marqueur de la culture : « Sa puissance symbolique est telle que nous ne parvenons pas » à le penser « autrement que sous la forme d’un objet singulier fait d’un assemblage de feuilles servant de support d’écriture et reliées entre elles sous une couverture » (Souchier, 2024, p.91). Au-delà de sa forme, c’est assurément la clôture de son contenu qui contribue à sa puissance symbolique, comme l’exprime Régis Debray (1995, p.17), le livre est « inamovible, thésaurisé, incorruptible, spatialement délimité, que l’ordre des livres a pu aussi longtemps offrir autant de sécurité émotionnelle » et qu’il devient un « gage de légitimité et de pérennité ». De plus, dans le livre, « la vérité est connue d’avance. Il la contient. Elle ne peut s’en échapper […] L’autorité du livre supporte l’entière responsabilité de son contenu, inaltérable, d’autant mieux que ce contenu est précisément délimité et compris » (Melot, 2004, s.p.). De même, cette osmose entre le support et son contenu participe de la légitimité accordée au livre lorsqu’il s’agit de transmettre des connaissances. Dominique Cartellier (2000, s.p.) souligne que « le livre scientifique est un support légitime de diffusion de la science ». Il est « contrôlé par la communauté scientifique. Ce contrôle se traduit par un certain nombre de marques de scientificité ». Dès lors, même s’il n’occupe plus « qu’une place secondaire dans le processus de communication scientifique », il reste une référence et un gage de reconnaissance de la valeur d’une production scientifique auprès du grand public. Cécile Michaut le mentionne aussi dans ses propos :

Lorsqu’on écrit un livre, on devient, aux yeux des médias et du public, une référence du domaine. Bref, un livre offre à son auteur ou son autrice à la fois la notoriété et la crédibilité. Si vous écoutez attentivement les émissions de radio ou de télévision avec des invités, vous vous apercevrez qu’ils sont souvent reçus parce qu’ils ont publié un livre (Michaut, 2023, p.48-49).

Tous ces éléments inscrits dans la « mémoire culturelle de la forme livre » (Souchier, 2024, p.90), concourent, de fait, à la nécessité qu’ont les médiateurs scientifiques d’utiliser le livre :

- pour construire leur dispositif en amont de la médiation par des recherches bibliographiques et des lectures. Par exemple,

Pour préparer une expo sur les félins on peut effectivement aller regarder des tonnes de vidéos sur YouTube sur les félins mais après quand on veut de l’information fiable, on a besoin de livres comme ceux qui répertorient tous les félins de manière extrêmement précise, dont le niveau scientifique est un petit peu soutenu (Entretien avec les autrices, médiateur scientifique).

- pour asseoir leur discours, montrer que les éléments sur lesquels ils s’appuient émanent bien de scientifiques, en intégrant dans la scénographie de l’exposition des livres de référence (cf. ill.4) ou en proposant une bibliographie complémentaire6 ,

- pour mettre à disposition du public cible des ouvrages adaptés, illustrant de manière complémentaire la problématique exposée.

L’objet livre sous vitrine permet d’exposer des ouvrages de référence dans une perspective bibliographique. © Crédit photos : Aude Inaudi

Donner à lire : livres à consulter situés sur le parcours de l’exposition, adaptés au jeune public. © Crédit photos : Emilie Kohlman

Il n’est alors pas rare de trouver dans les dispositifs de médiation scientifique présentés en introduction, une mise en scène du livre, illustrative7 d’un contenu scientifique fiable.

La lecture comme une temporalité à part pour les médiateurs

La dimension symbolique du livre ne se situe pas seulement au niveau de la scientificité apportée à l’activité de médiation. Dans une société où l’accès à une profusion de contenus scientifiques est immédiat via un outil connecté à internet, le livre devient le reflet de sensibilités, d’un certain rapport au temps.

Cela est particulièrement observable lors des expositions, souvent accompagnées d’un espace pour les livres pour aller plus loin, se poser, être au calme, digérer les informations, etc. Ce changement de rythme éclaire différemment le propos dans un parcours d’exposition. Il peut favoriser des temps d’échanges, de lectures partagées, apporter des connaissances, fournir des indices dans un Escape Game, accompagner la création dans un atelier (Inaudi et Kohlmann, 2020, p.24).

La réflexion portée sur les différents temps de la médiation rejoint celle du temps de l’apprentissage et de l’appropriation. L’espace livre offre un moment de liberté, de respiration, dans des espaces souvent très scénarisés, avec des étapes à franchir dans un temps donné.

On aime bien avoir un multiformat dans nos expositions, on a des choses sur tablette, on a des jeux de société, on a des objets à manipuler, on a des défis à faire, et on aime bien aussi avoir des livres à lire parce que c’est un moment pour les personnes qui ont envie de faire une petite pause, de s’asseoir… (Entretien avec les autrices, concepteur de médiation).

Ces propos évoquent un certain rapport au livre et à la lecture, un temps pour soi, calme, favorisant la concentration utile à l’acquisition des savoirs, parfois aussi un temps de partage au calme dans un cadre propice à la détente. Ce temps pour feuilleter et lire est associé au fait de créer du lien entre les savoirs, posément, d’établir des connexions entre les différents temps et espaces du dispositif de médiation, ce à quoi doivent s’attacher les médiateurs scientifiques lorsqu’ils conscientisent leur rôle et pensent la question des supports. Dans le jardin ci-dessous, un enfant remarque qu’un des livres à disposition est celui qui a été lu en introduction de l’activité de médiation, il retrouve les pages concernées, les montre à ses copains et poursuit la lecture.

Le jardin : le livre pour se poser, se détendre, partager, faire du lien © Crédit photos : Aude Inaudi

Ainsi, que ce soit dans l’espace ou dans les temporalités qui lui sont dédiés, les livres servent aux médiateurs à renforcer symboliquement leur lien à la science et à des activités réflexives ou de partage. Scientifique ou non, le livre « contenu » offre des opportunités d’élaboration d’une culture scientifique accordant une place à l’imaginaire et sortant des conceptions plus traditionnelles du deficit model (Irwin, 1995).

These concerned the notion of public ignorance, that science improves the decision-making process, that science is a force for human improvement, that it is value-free, that citizen are impoverished by their exclusion, and that greater scientific understanding amongst the public will lead to greater acceptance and support for science and technology (Irwin, 1995, p.26)8 .

Au contraire de ce modèle critiqué par Alan Irwin, les dispositifs de médiation qui ont pour objectif d’articuler récits et imaginaires à la science, s’ils conservent une croyance dans l’encapacitation du public par une meilleure maîtrise des concepts scientifiques et de leur avancée, ne postulent pas une ignorance totale des publics et l’absence de valeurs véhiculées par la science. Ils ne sont donc pas conçus uniquement sur des mécaniques de transmission de connaissances, mais cherchent à contextualiser les connaissances scientifiques pour pouvoir les mettre en relation avec d’autres formes de connaissances et pour permettre la mise en débat et la réflexivité. En effet, la science a démontré ses difficultés à ne produire que des certitudes et à éviter les controverses. Il s’agirait alors non plus de soutenir le progrès scientifique, mais de favoriser un débat de qualité qui « facilite les va-et-vient entre, d’un côté, l’investigation scientifique et, de l’autre côté, l’ajustement des identités en vue de composer le collectif » (Callon, Lascoumes, Barthe, 2014, p.261).

Le livre contenu : imaginaire et science

Et si le livre n’était pas que justification scientifique ?

Le livre, par une mise en exergue de l’imaginaire et des récits fictionnels, favorise une ouverture réflexive vers les sciences (Gendron et Audet, 2016), mais également des liens entre sciences, cultures et arts. Dès lors, la culture et le divertissement sont un prétexte pour approcher des publics éloignés des logiques plus classiques de transmission des connaissances scientifiques.

Comme le montre l’extrait d’entretien ci-dessous, la transposition d’éléments issus de la littérature en expériences scientifiques constitue l’une des propositions de fonctions associées au livre-contenu :

Les bibliothécaires lisent des extraits et nos médiatrices apportent des éléments explicatifs. Par exemple, quand on parle du Nautilus, elles ont une maquette du sous-marin du Nautilus. Avec des bouteilles en plastique et un aquarium, elles expliquent comment on peut submerger, immerger le sous-marin, le relais ballast. Donc sur quelques extraits de Vingt mille lieues sous les mers, on fait un petit peu comme faisait Jules Verne à l’époque : l’occasion de faire une leçon de science (Entretien avec les autrices, directeur de centre de culture scientifique).

L’imaginaire, tant de l’auteur que des lecteurs, contribue à explorer le réel.

Une autre caractéristique pourrait être celle, ludique, de contenus scientifiques associés au divertissement. Dans ce cas, est inclus le recours à la bande-dessinée, où le divertissement le dispute largement à la question scientifique. Ce format d’ouvrage se prête particulièrement bien aux objectifs de cohabitation entre le divertissement et l’apport de connaissances, notamment grâce à la présentation visuelle et à la place du graphisme qui tout à la fois relaye, appuie et confère de la légèreté aux aspects scientifiques exposés.

Par exemple, la série Les animaux marins en bande dessinée, réalisée avec l’appui de l’Union des Conservateurs d’Aquariums, propose de courtes séquences d’une à deux pages systématiquement terminées par une chute comique. Les encarts jaunes contenant les éléments scientifiques sont mis en perspectives avec des dialogues et dessins humoristiques (voir ci-dessous). Le lecteur peut, selon son état d’esprit du moment ou ses objectifs, choisir son approche de lecture, en se focalisant sur les aspects de connaissance, de divertissement, ou en combinant les deux.

Cazenove et Jytéry (2014), Les animaux marins en bande dessinée, Bamboo Editions, Tome 2, p.6.

Ce secteur de la bande dessinée scientifique a connu de nombreux développements ces dernières années, avec des éditeurs qui se spécialisent dans ce domaine, comme Bamboo Éditions, qui édite également des séries pour les enfants sur les mythologies9 . La dimension divertissement et l’engouement pour les objets-frontières arts-sciences, sciences-culture, loisirs-éducation, ouvre un large champ à ces ouvrages. Les acteurs institutionnels investissent également largement ce segment, qui leur permet de toucher des publics jusque-là plus difficiles à atteindre, tels que les adolescents. C’est ce que révèlent certains Parcs naturels régionaux (PNR), en évoquant la création de la bande dessinée Le grand défi des Alpes10 :

On veut amener la thématique de la montagne vers un public qu’on n’arrive pas forcément à cibler. Là, c’était des préadolescents et l’idée de la bande dessinée était le prétexte pour approcher ce public (Entretien avec les autrices, chargée de mission Parc Naturel Régional-Géoparc).

Le détour par l’imaginaire, porté par une aventure vécue par des personnages auxquels les publics cibles peuvent aisément s’identifier, favorise une rencontre, qui devient potentiellement une entrée, ou un relai pour la médiation scientifique. Au-delà du simple contenu de l’ouvrage, c’est bien la dimension narrative (Vassor et Verquere, 2022) qui est mobilisée dans ces usages.

Utiliser le livre autrement : encapacitation, débat et mise en œuvre d’un regard critique

Au-delà de sa matérialité, de sa légitimité ou de son pouvoir d’appel à l’imaginaire, le livre, dans un processus de médiation, est une ressource pour développer l’encapacitation et le regard critique des publics. Ces dynamiques s’appuient sur une mise en activité qui se décline en différents temps et lieux.

Par exemple, pour les publics scolaires, une lecture préalable peut être effectuée en classe, ou à l’inverse se poursuivre sur un temps scolaire, avec des exercices intégrés dans diverses disciplines. Mais la lecture constitue aussi une séquence à part entière de la médiation, préalable au questionnement et à l’éveil critique :

On utilise le conte pour vraiment confronter le réel et l’imaginaire. A partir de ce conte-là, on questionnait les enfants. On demandait : est-ce que c’est possible ? est-ce que c’est vrai ce qui s’est passé dans l’histoire ? (Entretien avec les autrices, médiatrice centre de science).

C’est bien le contenu de l’ouvrage qui est discuté, son positionnement et la manière dont il incite à percevoir le monde ou à se questionner.

Selon les publics, les modalités d’utilisation du livre en situation de médiation varient, mais les objectifs demeurent. Face à un public adulte, par exemple, des propositions spécifiques sont susceptibles d’être mises en œuvre :

Quand on veut s’adresser à un public plus adulte, on va organiser des rencontres « art et science » avec des chercheurs ou on a des rendez-vous du type café-débat, pour justement tirer un petit peu les éléments de controverses ou des éléments qui sont en rapport avec la société (Entretien avec les autrices, médiateur centre de science).

De manière plus précise, ces temps d’échanges peuvent croiser des perspectives s’appuyant sur des ouvrages de différents horizons, issus des sciences et de la littérature :

On fait une sorte de crossover entre deux événements. Ce sont des gens du Festival du premier roman qui vont mener une table ronde chez nous pendant l’exposition, avec un romancier et un vulgarisateur scientifique pour parler du livre de science, ou de la science dans le roman, faire une interview miroir (Entretien avec les autrices, directeur centre de culture scientifique).

Avec un public adulte, il semble que les ouvrages soient davantage mobilisés comme éléments à partir desquels se croisent des discours, s’organisent des débats. L’écrit représente le socle sur lequel bâtir des projets, élaborer des visions du monde et confronter des perspectives. La médiation prend alors appui tant sur les savoirs ou les imaginaires issus des livres que sur les connaissances et manières de penser des publics présents. Au-delà de la fiabilité, le livre se pose comme support dialogique offrant à chaque acteur l’opportunité d’enrichir ses connaissances au travers de la relation triadique entre les autres, l’objet et lui-même, dans un processus de transformation qui devient un mode de partage (Araszkiewiez et al., 2019).

Conclusion

Le livre est loin d’être un objet évident et banal, il y a donc un intérêt à penser son rôle et sa place dans la médiation scientifique, car il porte des enjeux de légitimité pour les connaissances diffusées et pour les acteurs qui s’en font les porte-parole. Il agit comme un pivot de la médiation, capable d’articuler savoirs stabilisés et pratiques émergentes. En effet, son intégration dans les dispositifs de médiation devrait permettre de prendre en compte sa capacité à susciter la curiosité, à redonner confiance en la science et à acquérir un regard critique (Inaudi, Kohlmann et Coulbaut-Lazzarini, 2024).

Il a été montré en quoi le livre possède un statut polymorphe qui lui permet d’être utilisé par les médiateurs dans des formes multiples de médiations, en s’appuyant sur sa matérialité ou sur son contenu, en le reconstruisant, en le découpant, le recréant, etc.

À la fois contenant et contenu, tout et partie, il est un objet-voyageur, qui circule entre les personnes et les mondes professionnels. Il apporte en se déplaçant (Babou, 2011) sa légitimité scientifique. Son déplacement, qu’il soit physique – entre institutions, acteurs et publics – ou symbolique – entre disciplines, savoirs et usages – reflète et accompagne les dynamiques de légitimation de la transmission des savoirs par les médiateurs, ainsi que leur rôle.

Mais au-delà de sa fonction d’ancrage de la légitimité scientifique, le livre participe également à des formes de déplacement cognitif et culturel. En intégrant l’imaginaire, les récits et la fiction, il permet de dépasser une approche descendante de la vulgarisation pour ouvrir des espaces de réflexion critique et de débat. Il ne s’agit plus seulement de transmettre un savoir figé, mais bien d’engager les publics dans un processus dynamique, où science et culture s’entrelacent pour nourrir une médiation plus interactive et participative.

À travers lui, il est possible enfin de penser la place des publics et leur participation active aux réflexions sur les grands enjeux scientifiques et citoyens. Le livre devient alors un levier d’encapacitation – ou d’empowerment – en répondant aux revendications d’un droit d’accès au savoir pour tous.

Notes

[1] https://livmed.hypotheses.org/a-propos

[2] https://anr.fr/Projet-ANR-21-SSMS-0002

[3] Ancelin, Justine (2016), Médiatiser la science en bibliothèque, Villeurbanne : Presses de l’ENSSIB

[4] Netzer, Michel (dir.) (2017), Les sciences en bibliothèque. Paris : Éditions du Cercle de la librairie.

[5] Voir par exemple le programme du DU Médiation scientifique innovante : https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-sante-STS/du-mediation-scientifique-innovante-IGXS3YFQ.html ou celui du Master Information Communication, Parcours Communication et culture scientifique et technique : https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-information-communication-IBC8S6FT/parcours-communication-et-culture-scientifique-et-technique-IBC9BL2S.html

[6] Exposition Mémoire/s, Dossier pédagogique et d’accompagnement, p.69-76, http://www.artm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Dossier-pedagogique-MemoireS.pdf

[7] Plusieurs dispositifs sont présentés sur le site compagnon du guide Utiliser le livre dans la médiation scientifique (2024) : https://livmed.amcsti.fr

[8] « Ceux-ci concernaient la notion d’ignorance du public, le fait que la science améliore le processus de prise de décision, que la science est une force d’amélioration humaine, qu’elle est sans valeur, que les citoyens sont appauvris par leur exclusion, et qu’une meilleure compréhension scientifique du public conduira à une plus grande acceptation et à un plus grand soutien de la science et de la technologie » (Traduction des autrices).

[9] Les Petits Mythos, Cazenove et Larbier, Bamboo Editions. La série, initiée en 2012, comprend actuellement plus de vingt albums et revisite les mythologies de manière décalée, adressée à un public jeunesse.

[10] Le grand défi des Alpes, Julo et Zürcher, Edition Mosquito, 2021. La BD est complétée par 8 pages créées par les services Education des espaces protégés alpins.

Références bibliographiques

Araszkiewiez, Jacques ; Coulbaut-Lazzarini, Amélie ; Couston, Fréderic (2019), « Médiation », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, [en ligne], consulté le 13 septembre 2024, https://publictionnaire.huma-num.fr/notice/mediation/

Auger, Nathalie ; Jacobi, Daniel (2003), « Autour du livre scientifique documentaire : Un dispositif de médiation entre adulte et enfant lecteur », Aster : Recherches en didactique des sciences expérimentales, [en ligne], consulté le 10 juin 2024, https://doi.org/10.4267/2042/8826

Babou, Igor (2011), « Le déplacement : Une dimension d’analyse et une modalité pour comprendre les relations entre nature, science et société », Questions de communication, 19 [en ligne], consulté le 10 septembre 2024, https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.2695

Berque, Augustin (2016), « Perception de l’espace, ou milieu perceptif ? », L’Espace géographique, Tome 45, 2, 168-181, [en ligne], consulté le 9 septembre 2024, https://doi.org/10.3917/eg.452.0168

Callon, Michel ; Lascoumes, Pierre ; Barthe, Yannick (2014), Agir dans un monde incertain : Essai sur la démocratie technique. Paris : Points.

Cartellier, Dominique (2000), « La communication scientifique face à l’industrialisation. L’édition scientifique, technique et médicale est-elle encore un média de la science ? », Les Enjeux de l’information et de la communication, n°1-1, [en ligne], consulté le 6 septembre 2024, https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2000/varia/03-la-communication-scientifique-face-a-lindustrialisation/

Cartellier, Dominique ; Inaudi, Aude (2015). L’interculturalité au sein des acteurs culturels : Articulations entre culture scientifique et lecture publique [Rapport, Ministère de la Culture et de la Communication ; AMCSTI], [en ligne], https://hal.science/hal-01363716

Debray, Régis (1995), « Dématérialisation et désacralisation : le livre comme objet symbolique », Le débat, 1995/4, n°86, p.14-21, [en ligne], consulté le 5 septembre 2024, https://shs.cairn.info/revue-le-debat-1995-4-page-14

Fournioux, Sylvie (2007), « Sciences en bibliothèque : collections et mise en valeur », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 3, p. 109-110, [en ligne], consulté le 6 septembre 2024, https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-03-0109-008

Inaudi, Aude ; Kohlmann, Émilie (2020), Étude sur la place du livre dans les organisations de médiation scientifique, Rapport Ministère de la Culture et de la Communication ; AMCSTI, [en ligne], consulté le 12 septembre 2024, https://hal.science/hal-03182548

Irwin, Alan (1995), Citizen science: A Study of People, Expertise, and Sustainable Development, London : Routledge (Environment and Society).

Melot, Michel (2004), « Le livre comme forme symbolique », Institut d’histoire du livre, [en ligne], consulté le 6 septembre 2024, http://ihl.enssib.fr/le-livre-comme-forme-symbolique

Michaut, Cécile (2023), Vulgarisation scientifique Mode d’emploi. Les Ullis : EDP Sciences.

Richard, Olivier ; Barrett, Sarah (2011), « Les médiateurs scientifiques en Europe : Une diversité de pratiques, une communauté de besoins », La Lettre de l’OCIM. Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques, [en ligne], consulté le 10 juin 2024, https://doi.org/10.4000/ocim.862

Souchier, Emmanuel (2024), « La mémoire culturelle de la forme livre. Ruptures et continuités d’un support de lettrure » (p. 91-99), in Giraud, Frédérique ; Gillot, Céline (2024), Le livre face au numérique. La disruption a-t-elle eu lieu ? Villeurbanne : Presses de l’Enssib.

Trompette, Pascale ; Vinck, Dominique (2009). « Retour sur la notion d’objet-frontière », Revue d’anthropologie des connaissances, Vol. 3, n° 1(1), 5‑27.

Vassor, Mathilde ; Verquere, Laura (2022). « Penser avec et par le récit. » Communication. Information médias théories pratiques, vol. 39, n°1, [en ligne], consulté le 10 juin 2024, https://doi.org/10.4000/communication.15659

Auteurs

Émilie Kohlmann

Maîtresse de conférences à l’Université Grenoble Alpes en Sciences de l’information et de la communication, Emilie Kohlmann enseigne à l’IUT2 en Bachelor Universitaire Technologique (BUT) Information Communication. Elle est rattachée à l’axe 2 « Communication, médias et champs sociaux » du laboratoire GRESEC. Ses thématiques de recherche portent sur la médiation scientifique et la communication environnementale. Liste des publications : https://cv.hal.science/emiliekohlmann

emilie.kohlmann@univ-grenoble-alpes.fr

Aude Inaudi

Maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication, membre de l’équipe 1, « Enjeux et usages des dispositifs sociotechniques numériques et des mutations informationnelles » du laboratoire IMSIC. Ses recherches portent sur les médiations techniques et humaines dans les domaines de l’éducation et de la culture. Liste des publications : https://cv.hal.science/aude-inaudi

aude.inaudi@univ-amu.fr

Amélie Coulbaut-Lazzarini

Maîtresse de conférences à l’Université Grenoble Alpes en Sciences de l’information et de la communication, rattachée au laboratoire GRESEC, Amélie Coulbaut-Lazzarini enseigne dans les masters de la mention information-communication. Ses thématiques de recherche portent sur la médiation environnementale et les récits. Liste des publications : https://cv.hal.science/amelie-coulbaut-lazzarini

amelie.coulbaut-lazzarini@univ-grenoble-alpes.fr