La fabrication de masques pendant la pandémie de Covid19 : expertises en tension, entre savoirs spécialisés et bricolages techniques

Résumé

Cet article analyse la façon dont des savoirs collectifs se sont construits autour de la conception et de la fabrication de masques en tissu lors de la pandémie de Covid-19. En analysant les échanges qui ont eu lieu dans un groupe Facebook de couturières bénévoles à la suite d’un partage d’informations officielles ou de documents de cadrage, il met en évidence les tensions entre savoirs institutionnels et savoirs pratiques, ainsi que les enjeux soulevés par la légitimation des normes et des discours scientifiques. L’étude révèle la manière dont un groupe, initialement conçu pour favoriser l’entraide entre couturières, s’est transformé en un espace de discussion favorisant l’appropriation, l’interprétation et parfois la remise en question des cadres normatifs et des savoirs afférents. Plus généralement, cet article examine le rôle des groupes de citoyens, et plus particulièrement des femmes, dans la diffusion et la stabilisation des connaissances en temps de crise.

Mots clés

Savoirs experts et profanes. Médiation scientifique et technique, Objet-frontière, Pandémie, Normes, Légitimité, Démarches participatives, Genre.

In English

Title

Making cloth masks during the Covid19 pandemic: When Science, Technique and Volunteering meet

Abstract

This article explores how a collective expertise was built around the design and manufacture of fabric masks during the Covid-19 pandemic. Through the analysis of exchanges initiated by the sharing of official information and framing documents in a Facebook group of volunteer seamstresses, it highlights the tensions between institutional and practical knowledge, as well as the issues involved in legitimizing scientific standards and discourses. The study shows how a group initially designed to foster mutual support between seamstresses has been transformed into a space for debate, encouraging the appropriation, interpretation and even contestation of normative frameworks and related knowledge. More broadly, this investigation questions the role of citizen collectives, and more specifically of women, in disseminating and stabilizing knowledge in times of crisis.

Keywords

Expert and lay knowledge. Scientific and technical mediation, border objects, pandemics, norms, legitimacy, participatory approaches, gender.

En Español

Título

Fabricación de máscaras de tela durante la pandemia de Covid19: Encuentro entre ciencia, técnica y voluntariado

Resumen

Este artículo analiza el modo en que se construyeron conocimientos colectivos en torno al diseño y la fabricación de máscaras de tela durante la pandemia de Covid-19. Mediante el análisis de los intercambios que tuvieron lugar en un grupo de Facebook de costureras voluntarias tras la puesta en común de información oficial o documentos marco, pone de relieve las tensiones entre el saber institucional y el saber práctico, así como las cuestiones que plantea la legitimación de las normas y el discurso científicos. El estudio muestra cómo un grupo, concebido inicialmente para fomentar el apoyo mutuo entre costureras, se ha transformado en un foro de debate que fomenta la apropiación, interpretación y cuestionamiento de los marcos normativos y conocimientos afines. En términos más generales, este estudio examina el papel de los grupos de ciudadanos, y más concretamente de las mujeres, en la difusión y estabilización del conocimiento en tiempos de crisis.

Palabras clave

Conocimientos expertos y legos. Mediación científica y técnica, Objeto fronterizo, Pandemia, Normas, Legitimidad, Enfoques participativos, Género.

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Després-Lonnet Marie « La fabrication de masques pendant la pandémie de Covid19 : expertises en tension, entre savoirs spécialisés et bricolages techniques », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.80 à 94, consulté le samedi 10 janvier 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/09-la-fabrication-de-masques-pendant-la-pandemie-de-covid19-expertises-en-tension-entre-savoirs-specialises-et-bricolages-techniques/

Introduction

La pandémie de Covid-19 a provoqué une pénurie mondiale de masques. L’absence de structures industrielles en capacité d’en produire rapidement en France a conduit les pouvoirs publics à concentrer les efforts d’équipement sur les personnels de santé. Dans ce contexte, la fabrication de masques en tissu s’est rapidement imposée comme une réponse pertinente, tant en termes de matières premières que de compétences locales, pour que les populations touchées soient en mesure de se protéger. De nombreuses initiatives, réunissant des acteurs peu habitués à collaborer ont vu le jour.

La multiplicité des expertises et compétences mobilisées pour tenter de mettre au point, de fabriquer puis de distribuer des masques à grande échelle a ouvert des espaces de médiation originaux et déplacé le débat hors des lieux où se discutent habituellement les questions de prophylaxie et de conception de dispositifs de santé publique, et notamment dans la sphère privée. Alors que les incertitudes scientifiques sur les modes de contamination et les messages contradictoires sur l’utilité des masques dans la protection contre le virus avaient fragilisé la confiance dans les autorités sanitaires et la crédibilité des savoirs experts (Paganelli, 2021), le contexte particulier du confinement a complexifié le partage des connaissances qui n’a pu se réaliser que par échanges et débats à distance. De nombreuses consignes, normes et savoirs d’expertise ont, de fait, dû être formalisés et explicités afin d’être mis à disposition hors des sphères spécialisées au sein desquelles ils circulent habituellement sous d’autres formes, constituant, pour le chercheur, autant de situations et dispositifs de médiation scientifique et technique improvisés, souvent dans l’urgence.

Cet article porte sur les enjeux sociétaux de la médiation scientifique dans une situation de partage collaboratif de savoirs en partie non stabilisés, entre des collectifs aux modalités de formalisation et de partage souvent très éloignées (Fages, 2021). L’objectif est d’analyser des situations où diverses sources d’information ont été mises en débat, afin de comprendre de quelle manière une expertise collective s’est progressivement coconstruite (Vaillancourt, 2019). Il s’agit également d’évaluer le rôle qu’ont joué les éléments partagés dans la perception des enjeux, afin de mettre en lumière les formes d’attribution et de reconnaissance de la légitimité et de l’expertise des différentes parties prenantes.

Le projet de masque Garridou®, issu d’un partenariat entre le CHU de Lille, l’entreprise Lemahieu et l’association Le souffle du Nord, coordinatrice du collectif « #Des masques en Nord », a servi de terrain d’enquête principal. Le corpus est constitué de deux types de données : d’une part les échanges intra-groupe Facebook® sur une période d’environ deux mois (du 21 mars 2020, date de l’appel aux couturières bénévoles, à la fin du premier confinement), d’autre part différents éléments de cadrage, issus d’autres sources, à partir desquels les consignes initiales ont été débattues entre bénévoles à différentes étapes du projet (cahier des charges, normes AFNOR, résultats de tests techniques, tutoriels, blogs d’expert.es, etc.).

Le groupe Facebook d’entraide entre couturières s’est révélé être à la fois un espace d’échange autour de la fabrication des masques et un dispositif de médiation scientifique et technique. Les débats entre membres ont tout autant porté sur des questions relatives aux différentes étapes de confection que sur le rôle que les objets fabriqués pourraient jouer dans la protection contre le virus. Divers documents et informations qui émanaient de sphères d’expertise engagées à différents titres dans la conception de dispositifs de protection ont été partagés, commentés et mis en lien avec le travail effectué au sein du groupe. A l’instar de l’objet-frontière, proposé par Star et Griesemer (1989 ; Trompette & Vinck, 2009), pour analyser l’action collective et l’innovation dans une perspective écologique, le groupe met en scène le rôle de toutes sortes d’artefacts : consignes, schémas, tableaux, photographies explicatives, dessins, tutoriels, trucs et astuces. Ces derniers vont favoriser le partage de connaissances intragroupe mais également faciliter la coopération avec les autres partenaires du projet. Cette approche éclaire le processus d’innovation et de résolution collective de problèmes, en illustrant en quoi la « flexibilité interprétative » qu’il autorise a facilité l’appropriation et la mise en débat des éléments partagés. Il aide également à mieux comprendre comment, grâce au lien qu’il a créé entre le monde des scientifiques, celui de l’ingénierie textile et celui des couturières, il a participé à la stabilisation progressive de savoirs critiques pour la fabrication des masques.

Ayant pu intégrer le groupe dès sa constitution en tant que couturière bénévole j’ai pu suivre et collecter l’intégralité des échanges entre membres en tant qu’observatrice participante, puis les analyser en adoptant une approche ethno-sémiotique. Du point de vue méthodologique, le principe retenu était de prendre comme point de départ un moment où un.e des membres du collectif partageait, au sein du groupe Facebook, une information, une consigne ou un élément normatif qui questionnait une des dimensions du projet en cours. L’analyse portait ensuite sur le dispositif communicationnel dont cet élément était issu, le dispositif étant envisagé au sens large, comme un « lieu social d’interaction et de coopération possédant ses intentions, son fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses modes d’interactions propres » (Peraya, 1999). L’hypothèse était qu’en replaçant les productions médiatiques issues des différents collectifs dans les contextes énonciatifs auxquels elles se rattachaient explicitement ou implicitement, il était possible de mettre en regard les intentions communicationnelles des institutions concernées et les interprétations et les usages de l’élément partagé au sein du groupe.

Pour explorer ces enjeux, l’analyse portera sur de deux moments significatifs du projet. Tout d’abord, aux prémices, la mise en œuvre concrète du fonctionnement du groupe, avec une attention particulière portée aux premiers échanges relatifs à sa constitution et au partage des consignes. L’objectif est de mettre en évidence que les implicites et le non-dit participent tout autant que les discours normatifs et prescriptifs à la légitimation des savoirs et des compétences des personnes concernées.

Les discussions au sein du groupe autour des résultats des tests réalisés par DGA (Direction Générale de l’Armement) sur le taux de filtration des masques constituent le second moment clé. Elles présentent non seulement autour de quels arguments, mais aussi à partir de quelles constructions sémio-discursives, les documents scientifiques et techniques ont été conçus, interprétés et débattus. Cette analyse interroge également la place des figures d’autorité dans la stabilisation des savoirs partagés et leur légitimation au sein du collectif.

La couture, compétence professionnelle ou loisir créatif féminin

L’appel aux couturières : entre mobilisation et invisibilisation des compétences

Bien qu’il s’agisse d’une activité bénévole, le collectif d’environ 2000 couturières, formé autour du projet #desmasquesenNord fonctionne comme une organisation, c’est en effet une entité repérable qui dispose de ressources propres, mises au service d’objectifs communs, poursuivis grâce à des mécanismes d’échanges, de coordination et de répartition des tâches (Desreumaux, 2015). Dans la perspective ouverte par les recherches récentes en communication organisationnelle, il importe de considérer que la communication est constitutive de cette organisation. Il est ainsi essentiel de « considérer la dimension discursive et performative d’objets éminemment gestionnaires [ici les documents normatifs], notamment dans leur capacité à produire et légitimer des réalités organisationnelles » (Bouillon, Bourdin et Loneux, 2007). En effet, la reconnaissance de l’expertise et des compétences, nécessaire à l’attribution de la confiance (Dubois et al., 2005), dépasse l’application technique des normes ou référentiels, qui agissent comme des agents performatifs, construisant les réalités professionnelles qu’ils encadrent autant qu’ils les cadrent. Cette approche interroge non seulement le rôle des normes dans la régulation des pratiques, mais aussi leur fonction dans les processus de reconnaissance et de légitimation des acteurs. S’autoriser à agir, à proposer ou à s’exprimer mobilise nécessairement des figures d’autorité — qu’il s’agisse de principes, valeurs, collectifs, individus ou expertises (Cooren, 2010). Les cadres normatifs et les constructions sémio-discursives associés participent ainsi à conférer une légitimité différenciée aux acteurs impliqués.

L’appel à bénévoles pour la fabrication des masques Garridou, lancé le 21 mars 2020 s’inscrit dans une rhétorique martiale inspirée du discours présidentiel, appelant à la « mobilisation générale » pour « équiper nos soignants ! ». Les couturièr.es étaient invité.es à participer bénévolement à cet effort « de guerre », dans un contexte anxiogène.

L’appel ciblait des personnes « minutieuses » ayant « envie d’aider ». Pourtant, des projets antérieurs avaient déjà montré que la conception de masques en tissu exigeait une expertise croisant microbiologie, ingénierie textile et couture. Le masque Garridou, destiné à un usage médical, illustre cette ambivalence. Bien que de nombreux points dans le montage et la couture des masques jouent un rôle crucial pour garantir la protection et la filtration, les attendus en termes de compétence de la part des couturières étaient faibles : leur sélection reposait uniquement sur une auto-évaluation très vague de leur « niveau en couture » et de leur disponibilité qu’elles devaient indiquer dans un formulaire qui ne comportait que deux questions en dehors des données personnelles (cf. illustration 1).

Illustration 1 : Extrait du formulaire de candidature

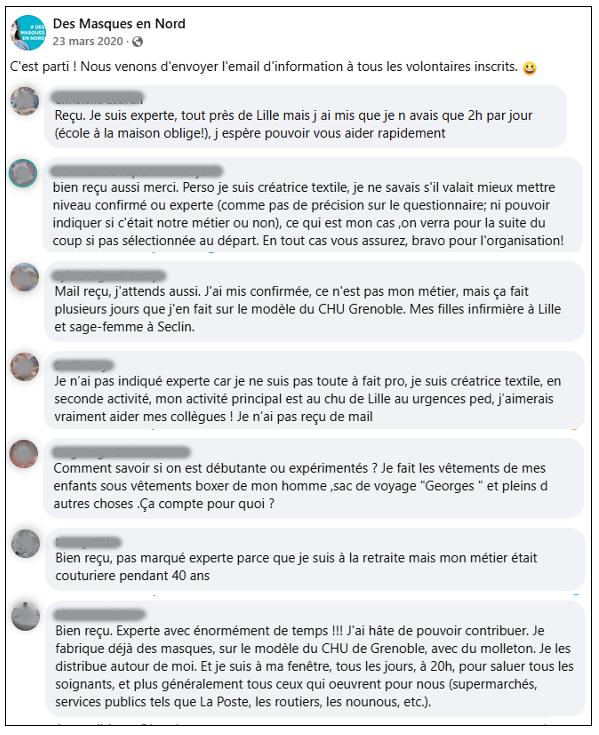

Face à cette demande peu explicite et en l’absence de critères clairs, de nombreuses femmes ont hésité à se déclarer expertes. Même des professionnelles chevronnées, qu’elles soient créatrices textile ou couturières depuis quarante ans, ont hésité à revendiquer ce statut (cf. illustration 2). Ces échanges soulignent la faible légitimité sociale du métier de couturière : la couture est réduite à une activité de loisir, associée à des qualités supposément « naturellement » féminines (Coron, 2023) et à des stéréotypes de genre qui minimisent les compétences professionnelles qu’elle requiert (Viémont, 2017).

Les discussions entre bénévoles illustrent que la socialisation genrée nourrit ces représentations, ainsi qu’un doute de soi caractéristique des femmes (Casselot, 2018), dans un domaine exigeant pourtant des compétences fortes dans des domaines comme les mathématiques ou la modélisation dans l’espace. Il s’agissait en outre de fabriquer un dispositif de protection à usage sanitaire, il y avait donc un lien fort entre connaissances dans le domaine textile, compréhension des choix de fabrication des masques et appréhension a minima des modalités de transmission du virus.

Illustration 2 : Échanges entre bénévoles sur leur qualification

Cependant, l’absence d’attentes autres qu’une grande disponibilité temporelle et qu’un « niveau » en couture dessine en creux une déqualification du travail attendu et place les bénévoles dans une situation paradoxale : elles savent qu’il leur sera demandé de coudre des masques destinés à protéger des soignants contre un virus potentiellement mortel, mais également que la couture d’un masque ne présente pas de difficulté technique particulière, d’autant que la plupart en ont déjà cousu des dizaines pour leurs proches. Si l’une d’entre elles hésite à se dire experte alors qu’elle a une expérience professionnelle de plus de quarante ans, c’est sans doute parce qu’elle perçoit que les attentes sont ailleurs. De fait, seules 10% des personnes qui se sont portées volontaires ont finalement été destinataires du cahier des charges et intégrées au processus de production, sans que les critères de sélection n’aient jamais été clairement partagés.

Encadrer une pratique amateure bénévole

L’objectif de l’appel à volontaires était d’intégrer très rapidement une main d’œuvre qualifiée à un process de production normé, devant répondre à un cahier des charges strict pour un usage en milieu médical. Cependant, même s’il s’agit bien de les recruter, les personnes sélectionnées ne seront pas des salariées d’entreprise et, en raison du confinement, elles travailleront chez elles, qui plus est gratuitement. Il est donc très difficile de les encadrer et de contrôler la qualité de leur travail comme c’est le cas dans les ateliers industriels, alors que, même si les masques sont destinés aux personnels qui ne sont pas en contact direct avec les personnes malades, ils seront utilisés dans un lieu où le virus circule activement. La tension entre souci de ne pas décourager les bénévoles, car elles occupent une place centrale dans le circuit logistique, et exigences d’une production industrielle devant répondre à des normes sanitaires strictes est perceptible dans le fil des discussions : d’un côté une demande de précision et de cadence, justifiée par l’urgence, mais que même les couturières les plus expérimentées peinent à atteindre, et de l’autre des conseils toujours donnés avec une grande bienveillance. Les soucis sont petits et les critiques sont systématiquement tempérées par une phrase d’encouragement : « beaucoup mieux, mais ce serait vraiment super si vos coutures étaient encore un chouïa plus près des bords », « ce sera nickel si les plis se touchent », etc.

Cependant les couturières veulent mieux comprendre les enjeux en termes de santé publique ainsi que les conséquences de leurs potentielles erreurs sur la protection que les masques qu’elles fabriquent pourraient assurer et, très vite, des figures d’autorité alternatives émergent au sein du groupe. L’exemple du premier masque fournit l’occasion d’observer de quelle manière les rôles se sont redistribués et comment une expertise collective s’est peu à peu construite au sein du groupe. Nous verrons également en quoi une meilleure compréhension des enjeux en matière de protection a modifié le registre sur lequel les conseils étaient donnés, ainsi que l’attribution et la reconnaissance des autorités au sein du groupe.

Le principe retenu pour le contrôle qualité était de demander à chaque couturière de photographier son premier masque sous toutes les coutures, afin de valider différents points clés. Facebook prévoit l’attribution d’un rôle d’administrateur·ice à la création d’un groupe et, même si tou·tes les membres peuvent publier, cette distinction a, dans un premier temps, renforcé la hiérarchisation des contributions. Hiérarchisation qui était déjà implicitement sollicitée par le fait que les couturières bénévoles avaient été sélectionnées par les animateur.ices pour entrer dans le groupe. Très logiquement, la validation du “premier” a, dans un premier temps, été assurée par les administratrices.

L’importance primordiale de ne pas décourager les couturières bénévoles et la prégnance de stéréotypes de genre sont confirmées par leurs premières réponses aux demandes de validation : il est presque systématiquement rappelé que la couture est avant tout « un geste d’amour » et doit rester un plaisir. Les masques sont jugés « beaux », « chouettes », « réussis ». Les phrases sont ponctuées de petits cœurs et de smileys. Les plis doivent « s’embrasser comme du bon pain » et les demandes d’ajustements dans les dimensions sont indiquées en s’appuyant sur la mesure très aléatoire du « chouïa ». Pourtant les exigences techniques sont extrêmement fortes et demandent une expertise qui n’a rien à voir avec la beauté d’une œuvre artistique ou avec le plaisir que les couturières pourraient prendre à coudre un vêtement pour un·e de leurs proches.

Cependant les consignes évoluent peu à peu et les conseils sont partagés sur un mode moins maternaliste. Les couturières dont les réalisations ont été validées et qui ont pris plus d’assurance au sein du groupe, en comprenant mieux les enjeux en termes de protection, prennent le relais des administratrices, débordées par les demandes d’aide et de conseils. La taille et la composition du groupe Facebook prennent ici toute leur importance. Le collectif comporte en effet presque 2 000 personnes, réunies en tant que bénévoles, expertes en couture, mais qui, même si elles ont toutes été recrutées en raison de cette compétence, exercent souvent un autre métier et ne se trouvent pas dans la même position hiérarchique vis-à-vis des administratrices que des ouvrières dans un atelier professionnel. Les prises de parole se font donc sur d’autres registres. Si la bienveillance reste de mise, les discussions s’orientent vers des considérations plus techniques : taille relative des aiguilles et du virus, caractéristiques techniques et utilité des différentes couches textiles, résistance des matériaux, partage d’outils et de gabarits normés pour la couture des plis, réglage des machines, etc.

La réalisation des plis est le principal écueil auquel les bénévoles se trouvent confrontées. Le modèle Garridou est composé de trois couches de matériaux qui doivent être assemblées puis pliées afin d’assurer une bonne couverture de la zone nez-bouche et qui jouent des rôles complémentaires : protection, filtration et confort. Pour réaliser la couture des côtés du masque, l’aiguille doit traverser neuf couches de tissu sans que les plis bougent. Les prototypes ayant été fabriqués avec des machines industrielles, la difficulté que pouvait représenter cette partie du travail avec une machine familiale n’avait pas été anticipée. Cependant, si les plis ne sont pas conformes au cahier des charges technique, le masque n’est pas ajusté et n’offre plus la protection attendue. Les messages portant sur cette difficulté, les conséquences temporelles et matérielles et les répercussions sur la motivation des couturières se sont rapidement multipliés, faisant peser un risque majeur sur le projet. Un consensus s’est cependant rapidement formé, actant les constats issus du partage d’expérience. Alors que les premiers aléas étaient vécus comme des échecs individuels et que les conseils donnés étaient de persévérer, il était devenu évident que ce n’était pas l’expertise des couturières qui était en cause mais bien la puissance de leurs machines.

L’expertise et l’ingéniosité des membres du groupes vont aboutir à la mise au point de solutions pratiques qui reposent sur des ajustements entre attentes exprimés localement et exigences sanitaires, comme par exemple un petit outil appelé « M. Plitout » qui facilite grandement le pliage des masques en respectant les dimensions prévues, alors que le cahier des charges ne comportait qu’un gabarit et des explications chiffrées que de nombreuses couturières rencontraient des difficultés pour les appliquer (les plis étaient très souvent réalisés à l’envers ou sans se toucher). Une dizaine de « trucs et astuces » vont ainsi être imaginés, validés et mis en commun en quelques jours.

Une partie de ces propositions va acquérir une validité suffisante au sein du collectif pour que les administratrices, à l’interface entre les bénévoles, le client final et l’entreprise chargée de la production, les transmettent et donc les légitiment auprès des autres acteurs engagés dans le projet. Ces derniers vont ensuite les adapter soit à destination des couturières, soit pour revoir une partie des paramètres du cahier des charges. La composition du masque va ainsi être modifiée afin d’en diminuer l’épaisseur et la chaine logistique repensée en aval pour que les masques non finis puissent être renvoyés par les bénévoles et suivre une filière spécifique. Les nouvelles couturières qui rejoignent le groupe vont recevoir un kit et un cahier des charges modifiés. La question de la puissance de la machine disponible sera intégrée en amont, afin de ne pas envoyer de kits à des personnes qui ne seraient pas équipées pour les coudre correctement.

Alors qu’elles ont joué un rôle crucial dans l’approvisionnement en masques du CHU de Lille, en fabriquant plus de 80 000 masques en deux mois, l’une d’entre elles va partager un article publié dans la Voix du Nord fin mars 2020 et qui présente le projet comme un partenariat entre une association, un industriel de la région et le CHU, passant sous silence l’investissement des bénévoles. Cette invisibilisation rejoint le constat que Joëlle Le Marec a posé à propos des sciences citoyennes (2018), la figure de l’amateur auquel il est de plus en plus fréquemment fait appel dans des projets participatifs, comme celle du bénévole, pour le cas qui nous intéresse ici, sollicite l’investissement de tout un chacun. Mais le recours à ces catégories génériques rend d’autant plus visible la distinction entre les démarches que l’on pourrait qualifier de sérieuses et les activités de loisir, dont la couture fait implicitement partie. L’ambigüité du rapport de la bénévole au « travail » autant pour elle que pour celles et ceux avec lesquel·les elle partage une activité, la place dans une catégorie particulière. La figure de la bénévole renvoie à une forme d’altruisme et valorise des qualités affectives et créatives plutôt que des compétences techniques, notamment dans un contexte genré.

Partage et stabilisation des normes en contexte d’urgence

Le second moment-clé où différentes sources d’expertises ont été mises en débat au sein du groupe Facebook est celui où le gouvernement a publié, le 29 mars 2020, une note d’information sur « les nouveaux masques réservés à des usages non sanitaires ». Comme le rappelle Alain Létourneau (2010), « la construction normative passe tout à la fois par des actes communicationnels et par des actes de choix et de discrimination parmi des possibilités ». L’analyse des documents produits par les instances chargées de l’application et du respect du cadre imposé présente la façon dont divers acteurs sociaux ont contribué à la mise en circulation et à la légitimation de ces nouvelles catégories.

De nombreux acteurs habituellement absents des processus de conception ou de validation de dispositifs médicaux ont été sollicités ou se sont exprimés. Leurs contributions ont pris des formats divers : avis, fiches techniques, cahiers des charges, patrons de couture, blogs, tutoriels. Ces documents remplissent une double fonction : partager des savoirs, mais aussi asseoir ou construire la légitimité de leurs auteurs. Or, cette légitimité ne se distribue pas de manière homogène. Les institutions reconnues — comme la DGA, l’AFNOR ou L’ANS — bénéficient d’un capital d’autorité préalable : leurs publications sont spontanément reçues comme expertes, sans que leurs auteurs aient à expliciter leur compétence. À l’inverse, d’autres acteurs doivent énoncer fortement leur légitimité, souvent dans des espaces éditoriaux qui ne leur confèrent pas d’emblée de crédibilité scientifique ou technique. Ainsi par exemple, Bérengère, l’autrice du blog « Couture & Paillettes », dont deux articles, portant sur les liens entre ingénierie textile et confection des masques en tissu1 ont effectué le tour du monde, est tout à fait consciente du peu de reconnaissance scientifique attachée à l’espace de publication dont elle dispose (un blog de loisirs créatifs intitulé « Couture & Paillettes »). Elle va donc mobiliser des stratégies explicites de légitimation : mention de son diplôme d’ingénieure textile, explication de son parcours professionnel, citation de sources institutionnelles, etc. Ces formes éditoriales hybrides, à la frontière entre vulgarisation et médiation, participent néanmoins à la circulation et à l’appropriation des savoirs. Elles témoignent d’un élargissement des espaces de l’expertise, mais aussi des inégalités d’accès à la reconnaissance, selon que l’on parle depuis une institution, ou que l’on cherche à faire valoir une forme d’expertise depuis un espace non institué.

C’est à partir de cet entrelacs de discours, qu’une culture commune se dessine au sein du collectif ; une culture technique (Perriault, 1998) : façon partagée de manipuler les objets, d’interpréter les signes, d’acquérir des compétences et de les transmettre, à la croisée du savoir-faire et de la médiation. Cette culture technique s’exprime dans les tutoriels, les adaptations de patrons, ou les commentaires sur les matériaux. Elle devient la trame commune à partir de laquelle les normes sont discutées, traduites et appropriées. Le groupe Facebook peut, à ce titre, être analysé comme un objet-frontière (Star et Griesemer, 1989), non parce qu’il relie directement différents groupes sociaux, mais parce qu’il met en circulation des savoirs et des discours issus de niveaux d’expertise hétérogènes — expertise institutionnelle (scientifique, normative), professionnelle (ingénierie textile) ou amateure (couturières expérimentées).

Ce processus autorise une flexibilité interprétative propre aux objets-frontières : les consignes, les tests techniques, les référentiels normatifs sont partagés, commentés et mis en lien avec les pratiques et les cadres de référence des couturières, en fonction de leurs propres contraintes, de leur expertise et des enjeux qu’elles identifient. Cette souplesse favorise l’appropriation, la circulation et parfois la reformulation des discours experts. Le groupe devient ainsi un espace de médiation active où s’élabore une forme d’expertise collective, à l’interface entre prescriptions institutionnelles, pratiques professionnelles et savoirs situés.

La mise en place des cadres normatifs : entre urgence et incertitudes scientifiques

La note d’information publiée par le gouvernement vise à mieux contrôler la production de masques dits « alternatifs », alors que les matériaux qui serviraient à fabriquer des masques chirurgicaux font défaut. Il s’agit de prendre acte de ce qu’il ne sera pas possible de fournir au grand public la même protection qu’aux personnes jugées prioritaires, tout en rassurant les futurs utilisateurs et les professionnels sur la relative efficacité des masques en tissu. Les compositions de matériaux susceptibles d’entrer dans la confection des masques sont divisées en deux catégories selon leur capacité de filtration. La première concerne les assemblages qui filtrent au moins 70% des particules de 3 microns et qui n’offrent donc qu’une protection assez faible, la seconde concerne ceux qui en filtrent plus de 90%, c’est-à-dire 5% de moins que les masques chirurgicaux.

Les auteurs insistent sur l’importance de combiner le port du masque et les autres mesures sanitaires, comme la distanciation sociale ou les gestes barrière, mais ils ont également eu recours à plusieurs procédés rhétoriques qui visent à asseoir plus scientifiquement leur décision. L’acronyme UNS dissimule la notion de « non sanitaire » derrière des initiales et les chiffres 1 et 2 tout à la fois effacent la valeur du pourcentage de filtration et démontrent que désormais les masques précédemment appelés « masques artisanaux », entrent dans une typologie qui les rattachent aux autres dispositifs de protection. Un tableau en annexe précise les spécifications techniques relatives aux deux catégories ainsi que le processus de test qui doit être respecté pour évaluer la respirabilité et le niveau de protection offert. Le dessin du logo devant être apposé sur les emballages complète le cadrage officiel de la production, à destination des industriels, en fournissant un label dont les couleurs bleu blanc rouge renforcent la crédibilité.

La DGA sera le principal laboratoire sollicité pour la réalisation des tests de filtration des compositions proposées par les fabricants, en fonction des matériaux dont ils disposent. Les résultats sont publiés en ligne sous la forme d’un tableau qui s’adresse prioritairement aux industriels. Cependant, en raison du contexte exceptionnel dans lequel ils sont produits et distribués, les documents qui émanent des organismes chargés d’encadrer à la fois scientifiquement et techniquement la production des masques, sont publiés dans des délais très courts, justifiés par l’urgence sanitaire. Ils vont donc circuler et être discutés hors des domaines d’expertise auxquels ils sont destinés, dans des formats qui ne tiennent souvent pas compte de ce contexte de réception particulier.

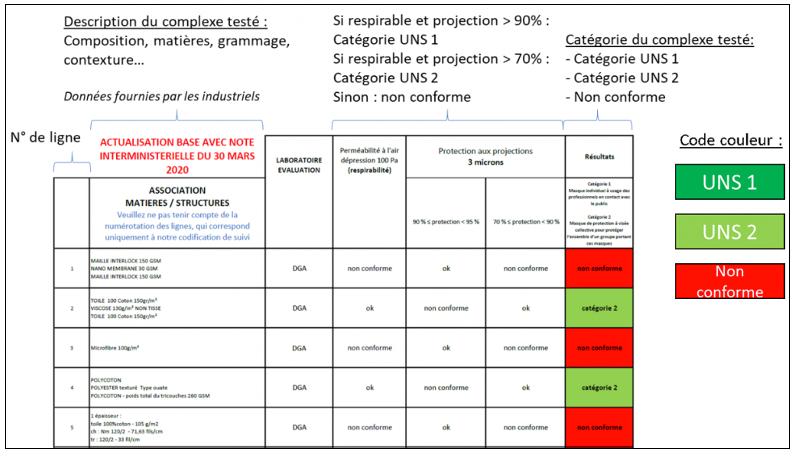

Ainsi, le document qui figure dans l’illustration 3 a été produit par Euramaterials (pôle de compétitivité au service des industries de transformation des matériaux), à partir du tableau mis en ligne par la DGA, afin d’en faciliter la lecture. Comme on le voit, les personnes chargées de mettre en forme les résultats des tests ont eu recours à un code couleur très tranché : rouge pour les compositions dont les capacités filtrantes ou la respirabilité ont été jugées non conformes et vert clair ou vert foncé, en fonction du degré de filtration constaté, pour les autres. Si le fait que ce tableau émane de la DGA est déjà un gage de sérieux, cette présentation, dans une forme binaire qui se veut rationnalisante, crée ainsi de l’indiscutable (Jeanneret ; 2009) : soit la dernière case du tableau est rouge, synonyme de danger, soit elle est verte et la composition proposée peut être utilisée.

Pourtant cette mise en forme tranchée des résultats pose problème. Tout d’abord, les masques qui respectent l’exigence de filtration la plus élevée (90%) sont considérés comme non conformes à la valeur inférieure (70%) alors qu’ils le sont logiquement. Ensuite, si la respirabilité est déclarée « non conforme », les masques produits pourront être distribués aux personnes qui ne sont pas en contact direct avec les malades ou dans des situations à risque, si leur respirabilité reste assez bonne, ce que le rectangle rouge à la fin des lignes concernées contredit.

Illustration 3 : Extrait du tableau des résultats des tests effectués par la DGA sur différentes associations de matériaux destinés à la fabrication de masques

Ce tableau est appelé à devenir un document de référence pour les fabricants de masques en tissu : en raison des difficultés d’approvisionnement, les masques ne peuvent être fabriqués qu’à partir des matériaux et des stocks dont ils disposent localement et la non-conformité des compositions proposées signifie qu’il ne leur sera plus possible de les vendre. Ils doivent donc en comprendre clairement le formalisme, c’est pourquoi Euramaterials a explicité le lien entre le degré de filtration, les couleurs qui figurent dans la dernière colonne du tableau et la nomenclature officielle (UNS 1 et UNS 2). Ce faisant, les auteurs renforcent la légitimité des appellations proposées par le gouvernement ainsi que celles des chiffres qui leur sont associés, alors que la fixation initiale d’un pourcentage de filtration de 70%, repose sur un avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mais ne correspond à aucun seuil du point de vue scientifique.

Les réécritures successives du processus d’évaluation des masques UNS1 et 2, met en évidence le rôle que la formalisation visuelle et catégorielle joue dans la stabilisation et dans la légitimation d’une norme qui, paradoxalement, n’a jamais été explicitement formulée comme telle. La circulation accélérée de documents de cadrage en contexte d’urgence sanitaire en n’autorisant pas la mise en débat des décisions qui sont prises, favorise des reconfigurations sémio-discursives, issues d’un jeu complexe entre institutions, experts et acteurs de terrain, où les formats de communication et les supports visuels jouent un rôle central dans l’adhésion aux contraintes qu’ils véhiculent. Ainsi, les trois moments que nous avons repérés vont concourir à la stabilisation et à la légitimation de cette valeur, qui sert autant étalonner les dispositifs de mesure qu’à distribuer les autorisations.

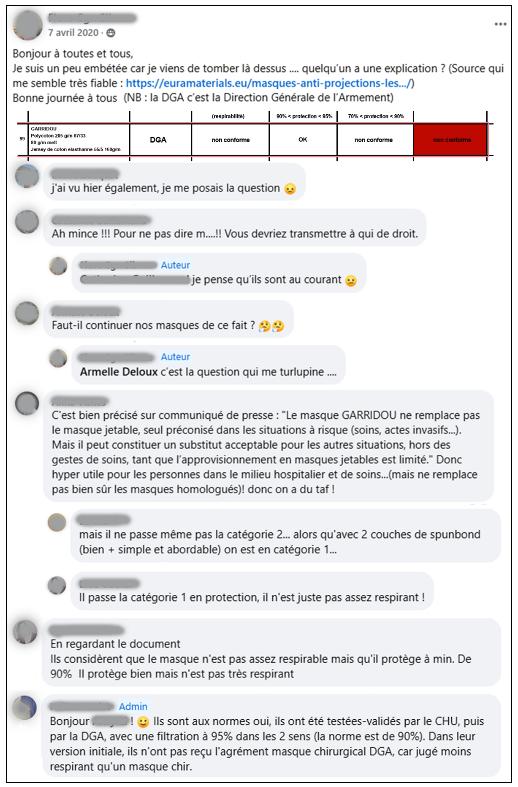

Un espace hybride entre débat scientifique et conversation interpersonnelle

Une des couturières a consulté la version du tableau de la DGA datée du 28 avril 2020, soit environ un mois après le début de la fabrication du masque Garridou. Elle le partage au sein du groupe et s’inquiète des résultats obtenus par le masque qu’elles sont toutes en train de coudre et qui, en raison de son épaisseur, est jugé insuffisamment respirant (cf. illustration 4). Pour elle, les deux mentions « non-conforme » et le rectangle rouge qui termine la ligne signifient que le masque ne répond pas aux exigences sanitaires.

Illustration 4 : Extraits de la discussion entre les membres du groupe

à propos des résultats obtenus par le masque Garridou

Les prises de paroles qui suivent cette alerte illustrent l’inquiétude mais également le niveau d’information des bénévoles. L’une d’elles s’appuie sur le communiqué de presse du CHU, une autre se réfère au spunbond, terme utilisé par les industriels pour désigner l’intissé en polypropylène des masques chirurgicaux. Une administratrice va intervenir rapidement pour rassurer le groupe en s’appuyant sur les tests et les validations qui ont été effectuées à la fois par le CHU et par la DGA et en expliquant que le niveau de filtration du masque se situe au même niveau que celui d’un masque chirurgical.

La discussion lancée par le partage d’un document qui « semble fiable » souligne la façon dont se construisent des espaces hybrides : tout à la fois espace de publication et outil de communication interpersonnelle (Franck Rebillard, 2011, p. 35) qui « rapprochent des mondes jusque-là séparés, celui de la production d’information et celui de sa réception dans les conversations ordinaires » (Cardon, 2010, p. 53). Les hiérarchies de pouvoir et de légitimité y sont cependant perceptibles. Plusieurs personnes s’appuient sur l’autorité institutionnelle de la DGA (dont le sigle est développé par la personne qui a partagé le tableau) et du CHU, à la fois acteur central de la santé publique et commanditaire du projet. Les formes éditoriales que prennent les éléments partagés ont aussi une importance qu’il s’agisse du communiqué de presse, du tableau en lui-même ou encore du statut que prend la prise de parole de l’administratrice, dont l’intervention rassure très rapidement les couturières, démontrant son autorité et sa crédibilité au sein du groupe.

L’analyse du fil de discussion (illustration 4), révèle de quelle manière ce document technique, initialement destiné à des experts, circule et est interprété par des acteurs auxquels il n’est pas destiné, dans cet espace éditorial hybride où se mêlent production et réception de l’information. La transformation d’une norme technique en un référentiel accessible au grand public illustre la façon dont les discours institutionnels se recomposent au sein d’autres espaces sociaux et comment les cadres normatifs sont interprétés, adaptés et parfois contestés en fonction des enjeux et des contextes locaux.

Conclusion

L’analyse des échanges et des dynamiques de médiation autour de la conception et de la fabrication d’un masque en tissu durant la pandémie de Covid-19 met en lumière des enjeux fondamentaux liés à la circulation et à l’appropriation des savoirs scientifiques et techniques en contexte de crise. Loin d’être un simple phénomène de solidarité spontanée, cette mobilisation a révélé des tensions profondes entre les institutions productrices de normes, les acteurs industriels et les bénévoles engagés dans la fabrication de ces dispositifs de protection.

L’étude révèle la manière dont les savoirs techniques et réglementaires, traditionnellement confinés à des sphères d’expertise spécifiques, ont été exposés et débattus dans des espaces publics numériques, créant des passerelles entre des communautés aux pratiques et aux langages parfois très éloignés. La mise en circulation rapide de documents normatifs, de résultats de tests ou encore de tableaux de conformité ont conduit à une appropriation collective de ces éléments par des acteurs non institutionnels. La manière dont les couturières bénévoles ont interprété et parfois participé à l’évolution des consignes et des modes de production met en évidence la complexité des dynamiques de légitimation. Si les institutions scientifiques et les organismes chargés d’encadrer la fabrication des masques ont joué un rôle central dans la définition des critères de filtration et de respirabilité, l’expérience des praticiennes a souvent conduit à réinterroger ces critères, révélant des incohérences et des contradictions dans l’application des normes.

L’analyse de l’évolution de la teneur des échanges entre membres du groupe Facebook concernant le masque a confirmé l’intérêt de l’envisager à la fois comme un objet-frontière et comme un dispositif de médiation scientifique, à l’interface entre savoirs formels, cadres normatifs et savoirs expérientiels : de très nombreuses sources d’information relatives aux masques en tissu, émanant de sources hétérogènes ont été partagées et débattues au sein du groupe. Alors que le cadre normatif et l’état des connaissances scientifiques est encore peu stabilisé, les échanges entre couturières ainsi que leur expertise favorisent la production de savoirs complémentaires relatifs au rôle des masques en tant que dispositifs médicaux, savoirs sur lesquels les standards de fabrication vont ensuite s’appuyer.

L’étude révèle cependant des tensions genrées autour de l’expertise : alors même que le travail demandé aux couturières impliquait des compétences techniques pointues et une capacité d’adaptation aux contraintes industrielles et sanitaires, ces femmes ont été largement invisibilisées dans la communication institutionnelle autour du projet. Cette situation renvoie à des mécanismes plus larges de dévalorisation des savoir-faire dits féminins, qui sont souvent relégués à la sphère du loisir ou du bénévolat, alors même qu’ils sont essentiels au bon fonctionnement de nombreux dispositifs de production.

L’article ouvre ainsi des perspectives plus larges sur la manière dont les connaissances scientifiques et techniques sont traduites, interprétées et stabilisées dans des contextes d’urgence. En ce sens, il invite à repenser les formes de médiation et de communication des savoirs, en tenant compte des acteurs impliqués, des formats utilisés et des enjeux de légitimité qui les traversent.

Notes

[1] « La place des masques La place des masques en tissus dans la prévention du coronavirus COVID-19 »(https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/) et « ANSM, AFNOR et DGE : les masques à usage non sanitaire » (https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-spec-afnor/)

Références bibliographiques

Bouillon, Jean-Luc ; Bourdin, Sylvie ; Loneux, Catherine, (2007), « De la communication organisationnelle aux « approches communicationnelles » des organisations : glissement paradigmatique et migrations conceptuelles », Communication et organisation, 31 | p. 7-25.

Cardon, Dominique (2010), La démocratie Internet : Promesses et limites, Paris : Seuil, 102p.

Casselot, Marie-Anne (2018), « Pour une phénoménologie féministe du doute », Recherches féministes, vol. 31, n° 2, 2018, p. 71–87.

Cooren, François (2010), « Comment les textes écrivent l’organisation. Figures, ventriloquie et incarnation ». Etudes de communication, n° 34, p. 23-40.

Coron, Clothilde (2023). « Des stéréotypes aux inégalités de genre au niveau national », in Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Quelles responsabilités pour les organisations ? EMS Editions, p. 48 -116.

Dubois, Sébastien ; Mohib, Najoua, Oget ; David ; Schenk Eric ; Sonntag, Michel (2005), « Connaissances et reconnaissance de l’expert », Les cahiers de l’INSA, vol. 1, p.89-108.

Fages, Volny ; Lamy, Jérôme, (2021), « Savoirs pratiques : par-delà la science instituée », Zilsel : Science, technique, société, n° 2/9, p. 191 à 216.

Gallot Fanny et al., (2022), « Aux masques citoyennes ! Mélange des genres productifs en régime d’ʺexceptionʺ », Salariat – Revue de sciences sociales, n°1, p. 209-218.

Jeanneret Yves ; Chevalier Yves (2009), « La physionomie des systèmes : diagramme et représentation », Communication & langages, n° 160(2), p. 63-79.

Léglise, Isabelle ; Garric, Nathalie (2012), « Analyser le discours d’expert et d’expertise », p. 1-16, in Nathalie Garric, Isabelle Léglise (dir.), Discours d’experts et d’expertise, Bruxelles : Peter Lang.

Le Marec, Joëlle, (2018), « La participation. Pour un retour au politique en muséologie et dans le domaine « sciences et société » », p. 25-35, in Alexandre Delarge et Isabelle Roussel, Le Musée participatif, La Documentation française.

Létourneau Alain, (2010), « Normes et communication. La notion de norme au carrefour d’une pluralité de processus communicationnels », Actes du colloque Communiquer dans un monde de Normes, Lille Mars 2010, p. 140-146.

Luhmann, Nicklas, (1968/2000), La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale [1968/2000], Paris : Economica (collection « Etudes sociologiques »).

Paganelli, Céline ; Staii Adrian ; Clavier Viviane, (2021) « Figures de l’expertise sanitaire et confiance dans l’information de santé », Hermès – La Revue, vol. 88, n° 2, p. 247-253.

Parent, Bertrand ; Le Moënne, Christian, (2012), « Les stratégies de l’éphémère : les normalisations techniques comme dispositifs de destitution », communication présentée lors du colloque Communiquer dans un monde de normes. L’information et la communication dans les enjeux contemporains de la » mondialisation « , Lille, Mars 2012.

Peraya, Daniel, (1999), « Médiation et médiatisation : le campus virtuel. Vers les campus virtuels », Hermès, 1999, 25, p. 153-167.

Perriault, Jacques, (1998), « ʺCulture techniqueʺ. Éléments pour l’histoire d’une décennie singulière 1975-1985 », Les cahiers de médiologie, 6(2), p. 197-214.

Rebillard, Frank, (2011), « Création, contribution, recommandation : les strates du journalisme participatif », Les Cahiers du journalisme, n°22/23, p.28-40.

Star, Susan Leigh ; Griesemer, Jim, (1989), « Institutionnal ecology, ‘Translations’, and Boundary objects: amateurs and professionals on Berkeley’s museum of vertrebate zoologie », Social Studies of Science, 19(3): 387-420.

Trigeaud, Sophie-Hélène, (2021), « Du quilt aux « masques Covid« : l’exercice d’application des normes AFNOR relève-t-il du bricolage de fortune ou du geste de participation civile ? » Anthropologica, vol. 63, n° 1, p. 1–29.

Trompette, Pascale ; Vinck, Dominique, (2009), « Retour sur la notion d’objet-frontière », Revue d’anthropologie des connaissances, 3, n° 1(1), 5-27.

Vaillancourt, Yves (2019), « De la co-construction des connaissances et des politiques publiques », SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne le 23 mai 2019,

URL : http://journals.openedition.org/sociologies/11589

Viémont, Gaëlle, (2017), « Des costumiers aux costumières. Processus et conséquences d’une féminisation du secteur professionnel », Horizons/Théâtre, n° 10-11, p. 202-218.

Auteure

Marie Després-Lonnet

Anna Mesclon est docteure en sociologie et postdoctorante au Centre Nantais de Sociologie. Ses recherches se situent au croisement de la sociologie des institutions, du travail, de l’éducation, des sciences et de la culture.

marie.despres-lonnet@univ-lyon2.fr