Résidence croisée journaliste-chercheur·e : questionner les représentations en jeu dans un dispositif de médiation scientifique

Résumé

Cet article porte sur les représentations en jeu dans un projet “Science Avec et Pour la Société”, une résidence croisée chercheur·e-journaliste. Nous avons observé l’importance, la place et le rôle de ces représentations dans la construction du dispositif ainsi que sa mise en œuvre. Ces représentations croisées émanant des trois instances en présence (organisatrices, journalistes et chercheure) se donnent à voir dans les restitutions, oscillant entre des idées-reçues à combattre et des “vérités” à restaurer.

Mots clés

Représentation, Médiation, Journaliste, Scientifique, Résidence

In English

Title

Joint journalist-researcher residency: questioning the representations at stake in a scientific mediation system

Abstract

Abstract: This article focuses on the representations involved in a “Science with and for Society” project involving a crossover research-journalist residency. We observed the importance, place and role of these representations in the construction of the device, its implementation. These cross-representations emanating from the three bodies in question (organisers, journalists and researcher) are reflected in the restitutions and oscillate between ideas-received to combat and « truths » to restore.

Keywords

Representation, Mediation, Journalist, Scientist, Residence

En Español

Título

Residencia periodista-investigador: cuestionar las representaciones en juego en un sistema de mediación científica

Resumen

Este artículo trata sobre las representaciones en juego en un proyecto “Ciencia con y para la sociedad”, una residencia cruzada investigadora-periodista. Hemos observado la importancia y la función de estas representaciones en la construcción del dispositivo y su aplicación. Estas representaciones cruzadas emanadas de las tres instancias presentes (organizadoras, periodistas e investigadora) se dan a ver en las devoluciones y oscilan entre ideas preconcebidas que hay que combatir y « verdades » que hay que restaurar.

Palabras clave

Representación, Mediación, Periodisto / Reportero, Científico, Residencia

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Doutreix Marie-Noëlle, Gadras Simon, Hare Isabelle, Touboul Annelise « Résidence croisée journaliste-chercheur·e : questionner les représentations en jeu dans un dispositif de médiation scientifique », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.54 à 67, consulté le samedi 10 janvier 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/05-residence-croisee-journaliste-chercheure-questionner-les-representations-en-jeu-dans-un-dispositif-de-mediation-scientifique/

Introduction

Cet article porte sur les représentations déclarées, supposées ou mises en circulation au sujet de la science et du journalisme, par un ensemble d’acteur·ices impliqué·es dans un dispositif de résidence visant à améliorer le dialogue entre journalistes et chercheur·es. Cette dernière a été organisée dans le cadre d’un projet « Science Avec et Pour la Société » (SAPS) porté par une université française1 . Notre recherche observe un dispositif de résidence croisée journaliste-chercheur·e dont l’objectif annoncé est de déconstruire des idées reçues sur les deux professions. Cependant, le projet de médiation scientifique dans lequel la résidence s’inscrit, tend finalement à réactiver certains mythes, dans une optique de revalorisation des professions face à ce qui est perçu comme un contexte de méfiance et de désinformation. En réalisant l’observation de cette résidence nous avons pu également étudier, à l’échelle de ce projet, la médiation scientifique en train de se faire, avec ses tâtonnements et ses contingences, attirant de fait notre attention sur le travail de médiation scientifique autant que sur celui respectif de journaliste et de chercheur·e.

Cette résidence est présentée comme une forme originale de médiation scientifique à travers « la création de liens pérennes et d’espaces d’échanges entre la communauté scientifique et la communauté journalistique ». Elle vise également la production de contenus « à destination des professionnels du journalisme et de la recherche, mais aussi du grand public »2 . L’objectif principal de cette résidence s’inscrit dans « la lutte contre la désinformation, la circulation des infox et la défiance envers la science »3 . Sa présentation et ses modalités de mise en œuvre témoignent a priori d’une ambition de renforcer la contribution de la science au fonctionnement de l’espace public, dans une logique de « démocratie dialogique » (Callon et al., 2001) à laquelle les scientifiques comme les publics pourraient activement participer, par l’intermédiaire des journalistes. Cette façon d’aborder les rapports entre science et société, portée par les institutions européennes puis françaises depuis le début des années 2000, veut dépasser les limites des modèles qui se sont imposés à partir des années 1960. Les modèles historiques du « déficit » puis le « modèle relationnel » positionnent les publics en tant que destinataires d’informations scientifiques plus ou moins adaptées à leurs préoccupations, plutôt qu’acteur·ices du travail scientifique (Maleki, 2014). Malgré une certaine horizontalité entre les participantes, chercheure et journaliste, à la résidence, le projet reste marqué par l’idée d’éduquer, à travers les restitutions de cette expérience, des publics qui manqueraient de connaissances fiables produites par la science ou qui témoigneraient d’une certaine méfiance à l’égard de celle-ci et des médias.

Ces différents éléments nous ont amené·es à problématiser notre recherche autour de la confrontation des représentations des résidentes sur la science et le journalisme, mais aussi avec celles des organisatrices de la résidence inscrites dans une culture professionnelle de la médiation scientifique. Alors que ce dispositif expérimental est pensé pour améliorer les relations entre journalistes et chercheur·es, lutter contre les idées reçues et restaurer la confiance des publics vis-à-vis de ces deux professions, notre analyse montre de quelle manière les représentations sous-jacentes décalent la résidence de son ambition initiale.

Cet article repose sur une recherche initiée à la suite d’une sollicitation des organisatrices de la résidence ; dans ce cadre, nous avons mis en œuvre une méthodologie mixte, associant observations, entretiens et collecte de documents. Les deux principales modalités de « restitution » de la résidence à ce jour, une rencontre professionnelle et une bande dessinée, ont été analysées. Nous avons mené sept sessions d’observation de la résidence (1h30 à 6h30 chacune) sur les vingt jours d’immersion et participé à la plupart des réunions d’organisation et de suivi. Sept entretiens semi-directifs d’environ une heure ont été réalisés à l’issue de la résidence, avec les personnes impliquées dans la résidence : la journaliste en charge des sujets « Santé » d’un quotidien régional et la chercheure en biologie cellulaire et moléculaire participant à la résidence ; les trois organisatrices de la résidence, la directrice et deux chargées de projet de la direction « Culture, Sciences et Société » de l’université porteuse du projet ; une seconde journaliste du même quotidien (en charge des pages « Science » du journal et des activités d’éducation aux médias) faisant le lien avec les structures partenaires impliquées dans la résidence (le quotidien régional et une association de journalistes) ; et un rédacteur en chef du journal quotidien partenaire. Dans la suite de l’article, les personnes impliquées seront désignées ainsi : résidente journaliste ; résidente chercheure ; organisatrices 1, 2 et 3 ; journaliste accompagnatrice ; rédacteur en chef. Nous ne proposons pas ici d’analyse différenciée en fonction des spécificités de statuts ou de profils des protagonistes d’une même catégorie mais nous indiquerons au fil du texte les éléments de contexte nécessaires à la compréhension.

Notre enquête a mis en évidence les positionnements et a priori des divers·es acteur·rices impliqué·es. Nous analyserons dans un premier temps les représentations structurantes en jeu dans la résidence, qu’elles soient portées par les différentes personnes impliquées ou supposées et attribuées par elles à d’autres protagonistes. Puis, nous étudierons la part de réactivation des mythes autour de la science (Romano, 2023) et du journalisme que leur objectif déclaré de lutte contre les préjugés comporte. Enfin, nous interrogerons ce projet entre médiation scientifique et éducation aux médias à partir des publics visés et touchés. Nous verrons que ces publics sont parfois envisagés par les protagonistes de manière large et indéfinie – avec l’idée que le récit de l’expérience de résidence pourrait bénéficier à tous·tes – tout en étant finalement assez ciblés vers les catégories professionnelles des acteur·rices impliquée·es dans la résidence : journalistes, chercheur.es, médiateur·rices et communicant·es, ainsi que les étudiant·es des divers cursus affiliés.

Des représentations structurantes au cœur du projet de résidence

Le projet de résidence comporte deux phases d’immersion : l’une se déroulant dans le laboratoire de la chercheure et l’autre dans le journal de Presse Quotidienne Régionale (PQR) de la journaliste résidente. Il est décrit par les organisatrices comme une expérimentation du type « vis ma vie » dans laquelle chaque participante est intégrée aux activités professionnelles de l’autre. La mise en place de la résidence se fonde sur l’idée d’une incompréhension mutuelle entre les journalistes et les chercheur·es, qui serait elle-même liée à une ignorance du fonctionnement, des impératifs et des contraintes du travail de l’autre. Ces professionnel·les pâtiraient d’une forme de méfiance réciproque qu’il faudrait dissiper dans une perspective de lutte contre la désinformation :

« [L’objectif] c’était surtout de faire dialoguer ces deux professions pour lutter contre la désinformation […] parce qu’il y a déjà des méfiances entre professionnels, parce que même les journalistes des fois ils n’aiment pas forcément parler avec des chercheurs, parce que les chercheurs n’ont pas la réponse à « oui ou non est-ce qu’il y a un vaccin ? » ou « est-ce que ça va marcher ? » ».

Extrait entretien organisatrice 2

Les organisatrices du projet partagent l’idée que les relations entre journalistes et chercheur·es doivent être améliorées. Néanmoins, cet objectif ne semble pas avoir été exprimé tel quel par des membres de ces professions auprès des organisatrices, en amont de la résidence. L’une d’elles explique que les journalistes avec lesquel·les elles sont en contact dans le cadre de leurs activités habituelles de médiation ont déjà l’habitude de côtoyer des chercheur·es et entretiennent de bonnes relations avec ces dernier·es. Cet objectif serait donc davantage lié aux propres ressentis des organisatrices :

« nous, les journalistes avec qui on communique, ils ont l’habitude de contacter des chercheurs, donc c’est plus, je pense, notre ressenti général. […] On s’est dit que les journalistes locaux, ils n’avaient peut-être pas cet accès, ou cette habitude, à des chercheur·es ou au monde scientifique ».

Extrait entretien organisatrice 3

Les représentations des organisatrices sur la qualité des relations entre journalistes et chercheur·es ont ainsi joué à un premier niveau sur le dispositif de résidence mis en place. Ces représentations sont associées également à une certaine vision de la recherche comme devant avoir un « impact » sur la société et être au service d’autres acteur·ices du monde social :

« Dans toutes nos actions, on trouve aussi que le chercheur a intérêt à être mis en contact avec des publics divers, des journalistes, pour prendre du recul sur sa pratique, pour comprendre… Des fois, on interrogeait des doctorants, ils ne savent pas pourquoi ils font leur thèse, c’est hallucinant. Quel va être l’intérêt de votre recherche ? Qu’est-ce que ça va changer dans le monde ? Quel est l’impact ? Comment on va réutiliser le matériau que vous créez ? Pour… voilà… améliorer le quotidien. Et je trouve que souvent, le chercheur malgré tout, on dit « tour d’ivoire » etc., mais malgré tout il y a un certain décalage avec le quotidien, le concret, le réel ».

Extrait entretien organisatrice 1

La connaissance est ici envisagée comme un moyen en vue de quelque chose de « concret », d’un objectif qui dépasse le seul intérêt scientifique. La référence à l’isolement de la·du chercheur·e et à la « tour d’ivoire » est intéressante à relever car elle figure dans l’une des modalités de restitution de la résidence, la bande-dessinée, sous la forme d’une idée reçue de la journaliste vis-à-vis du monde de la recherche, qu’il s’agirait de déconstruire : « Les chercheurs sont enfermés dans leur laboratoire » (extrait de la BD). Cette représentation selon laquelle les chercheur·es seraient déconnecté·es du réel semble pourtant perdurer après la résidence.

Si les trois journalistes impliqué·es dans la résidence (résidente journaliste, journaliste accompagnatrice, rédacteur en chef) n’expriment pas de défiance vis-à-vis des chercheur·es, ni un but qui serait de réparer leurs relations avec ces dernier·es, la résidente chercheure fait part de son côté d’une certaine méfiance vis-à-vis des médias. Cette asymétrie entre les journalistes plutôt habitué·es au monde de la recherche et la chercheure ayant une vision lointaine et plus stéréotypée, s’explique par le fait que la journaliste accompagnatrice était déjà impliquée au préalable dans des actions avec des structures universitaires et de médiation. Par ailleurs, cette même journaliste est responsable des pages « Science » du journal. De son côté, la résidente journaliste est principalement en charge des sujets de santé du journal. A contrario, la résidente chercheure a été sélectionnée avec comme critère principal sa faible connaissance du milieu journalistique et sa distance à l’égard de celui-ci4 . Pour les membres du comité qui ont sélectionné sa candidature, son peu d’expérience des médias devait favoriser les chances de succès de la résidence pensée comme moyen de transformer le regard sur l’autre profession.

La question de la désinformation se manifeste chez plusieurs personnes impliquées dans la résidence pour expliquer l’intérêt de celle-ci. Bien que, dans les discours des organisatrices, il s’agisse de situer le problème du côté de la relation entre chercheur·e et journaliste, l’idée d’une forme de parallélisme entre la défiance supposée envers les médias et envers la science circule également :

« Je pense que le Covid, ça a flingué, et la presse et la science, parce qu’à l’inverse, les journalistes, il y a un moment où il faut se couvrir, ce que je comprends, mais si le scientifique lui dit que c’est comme ça, et le lendemain lui dit autre chose […] Donc je pense qu’il y a eu un côté comme ça, horrible, le Covid a flingué tout ça, que ce soit la presse, où on est devenu méfiant parce qu’on ne sait pas ce qu’ils publient, et en même temps, on est méfiant des scientifiques aussi parce qu’on ne sait pas ce qu’ils disent ».

Extrait entretien résidente chercheure

Le Covid est ainsi perçu comme un amplificateur de la méfiance envers la presse et la science (Devars, 2022). La résidente chercheure affirme s’être éloignée de la presse à ce moment-là, en raison de discours journalistiques perçus comme contradictoires et changeants. Dans ce contexte d’incertitudes, elle jouait, en tant que biologiste, un rôle de référence et de traductrice des recherches scientifiques auprès de sa famille. La pandémie de Covid est également mise en exergue par le rédacteur en chef du journal pour faire part du renforcement de la défiance envers la science et les médias :

« C’est important de travailler un peu main dans la main face à cette défiance qui, on l’a bien vu, s’est renforcée pendant le Covid, pendant la pandémie, et qui aujourd’hui ne faiblit pas […] des études ont montré que le climato-scepticisme avait lui aussi bondi entre 2021 et 2023 et que ça pouvait être assez corrélé justement à cette défiance en la science qui s’est fortifiée pendant la période de pandémie ».

Extrait entretien rédacteur en chef

En effet, si le Covid a également constitué une période d’incertitudes et de doutes pour les journalistes, mettant en difficulté les rédactions (Sebbah et al., 2022), d’autres facteurs sont évoqués au préalable par notre enquêté pour expliquer l’éloignement des publics de la presse. Ainsi, les journalistes et les scientifiques se trouveraient selon lui dans la même situation d’une remise en question de leur expertise :

« Je vais en venir tout de suite à un sujet qui est pour nous un sujet de fond, et je crois que les scientifiques comme les journalistes on est confrontés aujourd’hui à la même difficulté, c’est-à-dire que notre production est considérée comme une parole comme une autre. Notamment par le prisme des réseaux sociaux où tout se relativise et toutes les paroles se vaudraient ».

Extrait entretien rédacteur en chef

Cette représentation d’un journalisme affaibli devant être revalorisé auprès des publics constitue finalement une représentation centrale dans la motivation des journalistes à participer à la résidence, ainsi que dans le déroulement et les restitutions de celle-ci. Pourtant, l’équivalence des paroles circulant dans l’espace public semble surestimée par les journalistes. Par exemple, les enquêtes auprès des publics étudiants témoignent au contraire d’une certaine intériorisation de l’illégitimité de leurs pratiques informationnelles sur les réseaux sociaux et de la valeur de référence attribuée aux grands titres de presse écrite par rapport à d’autres sources d’information, en particulier pendant la crise sanitaire Covid-19 (Chibois et al., 2023 ; Staii, 2022).

Lutte contre les idées reçues et réactivation des mythes

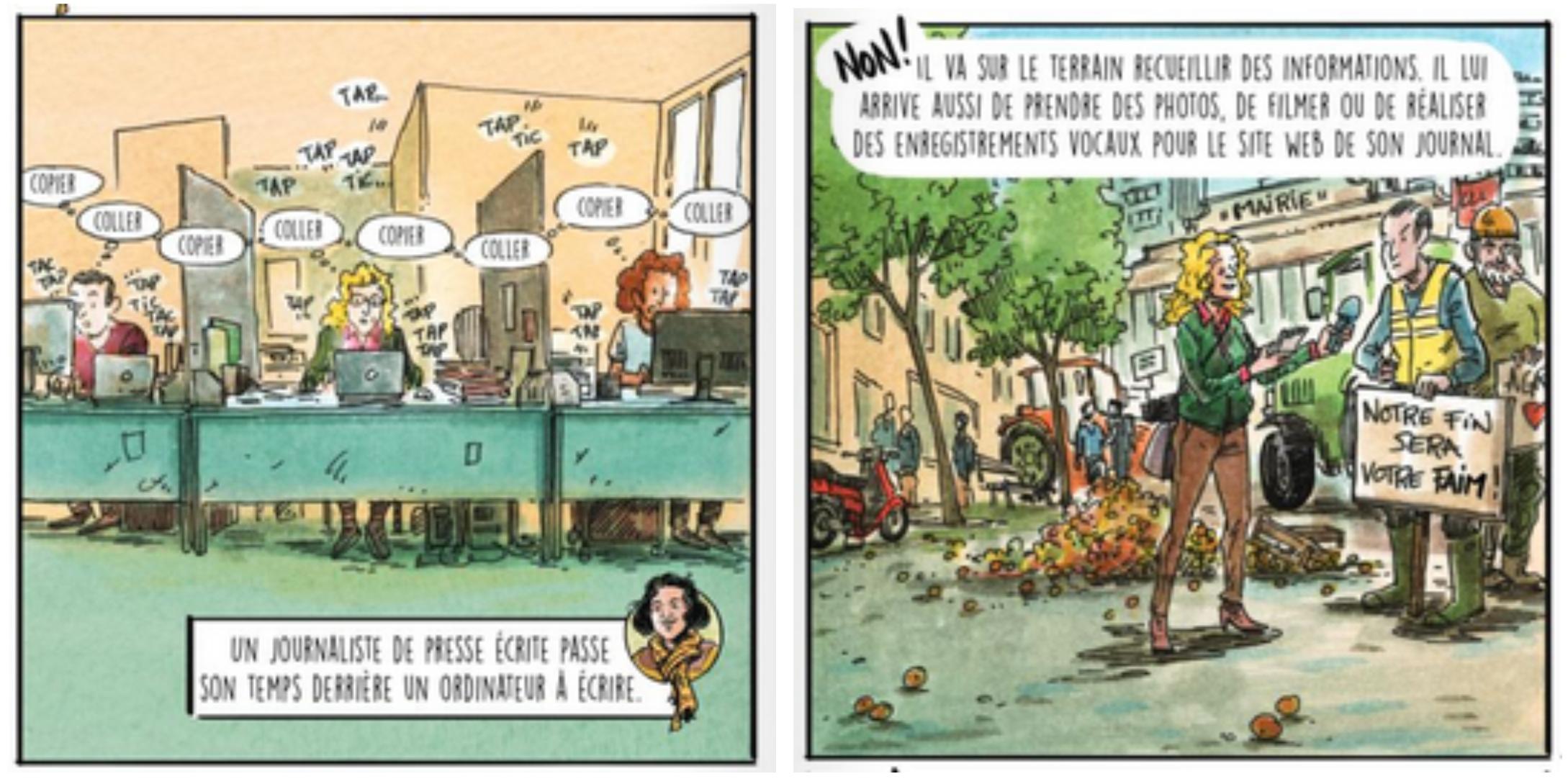

Le principal livrable de la résidence prend la forme d’une bande dessinée de six pages intitulée Chercheurs, journalistes, qui sont-ils vraiment ? Dessinée par un auteur de BD à partir des idées des résidentes, elle est disponible sur la page internet du projet et imprimée en format papier à 300 exemplaires. Les exemplaires ont été diffusés auprès des partenaires ou parties prenantes du projet SAPS dans lequel s’insère la résidence (instituts scientifiques, universités, médias), ainsi qu’auprès des publics scolaires avec lesquels travaillent les organisatrices pour d’autres volets du projet et des bibliothèques municipales du territoire. Support de communication sur la résidence, elle est introduite par une courte explication des motivations de celle-ci : « lutter contre la désinformation, la circulation des infox et la défiance envers la science », situant la résidence tout autant du côté de l’éducation aux médias que de celui de la médiation scientifique. L’objectif de la BD elle-même est évoqué dans les entretiens et lors des réunions ; il s’agit de lutter contre les « idées reçues ». Pour ce faire, la BD met en scène un dialogue entre les résidentes, chacune représentant sa profession et devenant la porte-parole de lieux communs qui seraient en circulation dans la société sur les métiers de journaliste et de chercheur·e et que l’expérience de la résidence permettrait de rectifier.

Toutefois, en dehors de la BD, certaines de ces idées reçues ne semblent que partiellement portées par les participantes ou d’une manière ambivalente. Ainsi quand, en entretien, la question du niveau de connaissance préalable sur le journalisme est posée à la chercheure, celle-ci commence par invoquer la figure fantasmée de « Tintin » pour finalement évoquer un aspect moins connu, le travail de « desk » :

« Je pense que j’avais zéro [connaissance]. Vraiment, moi, c’était Tintin qui allait faire ses enquêtes et basta. Déjà, j’ai découvert 2000 métiers, je pense. Enfin, tu as tout un panel de métiers dans une rédaction, c’est un truc de fou. Et puis…j’avais, je pense, l’image, oui, de l’interview, etc. Mais je n’avais pas ce côté… Il faut retravailler, il faut réécrire, il faut… Je pense que tout ça, je ne l’avais pas en tête. J’ai vraiment plus, je pense, si je suis tout à fait honnête, je voyais bien le truc où tu prends les dépêches AFP et tu en fais un article, et tu te renseignes sur Internet, et voilà. »

Extrait entretien résidente chercheure

La coexistence de ces deux représentations opposées interpelle d’autant plus que la place du travail de desk s’effectue au détriment des déplacements sur le terrain et que celle-ci constitue une source de désillusion pour une part importante des journalistes entrant dans la profession (Charon et al., 2021). Au moment de l’entretien, l’enquêtée est en recherche d’idées reçues pouvant nourrir la BD. Alors que l’image du reporter de terrain constitue davantage une représentation fantasmée et le travail de desk une réalité minorée, le choix a été fait de présenter à l’inverse le travail de desk comme une idée reçue sur le métier de journaliste et le travail de terrain comme la réalité du métier. Par ailleurs, comme le montre la figure 1 ci-dessous, la BD illustre ce travail de terrain par une journaliste tendant son micro à un agriculteur en gilet jaune qui manifeste.

Figure 1. Extrait de la bande dessinée Chercheurs, journalistes, qui sont-ils vraiment ?

Ce choix d’illustration n’est pas anecdotique. En effet, au regard des vives critiques émises par le mouvement des Gilets jaunes envers les journalistes, ces sympathisant·es incarnent pour une part la défiance envers les médias. Cette imagerie fonctionnerait ainsi comme une tentative de réconcilier les journalistes et les publics qui s’en sont détournés au sein des imaginaires sur la profession.

« Il y a des idées reçues, la presse n’a pas forcément bonne presse. […] C’est pour ça que dans les restitutions qu’on va faire, on est parti sur une idée de déconstruire quelques idées reçues sur les deux métiers sous forme d’une BD. Et ça, de toute façon, c’est quelque chose qu’on a beaucoup vu aussi au moment des Gilets jaunes ».

Extrait entretien résidente journaliste

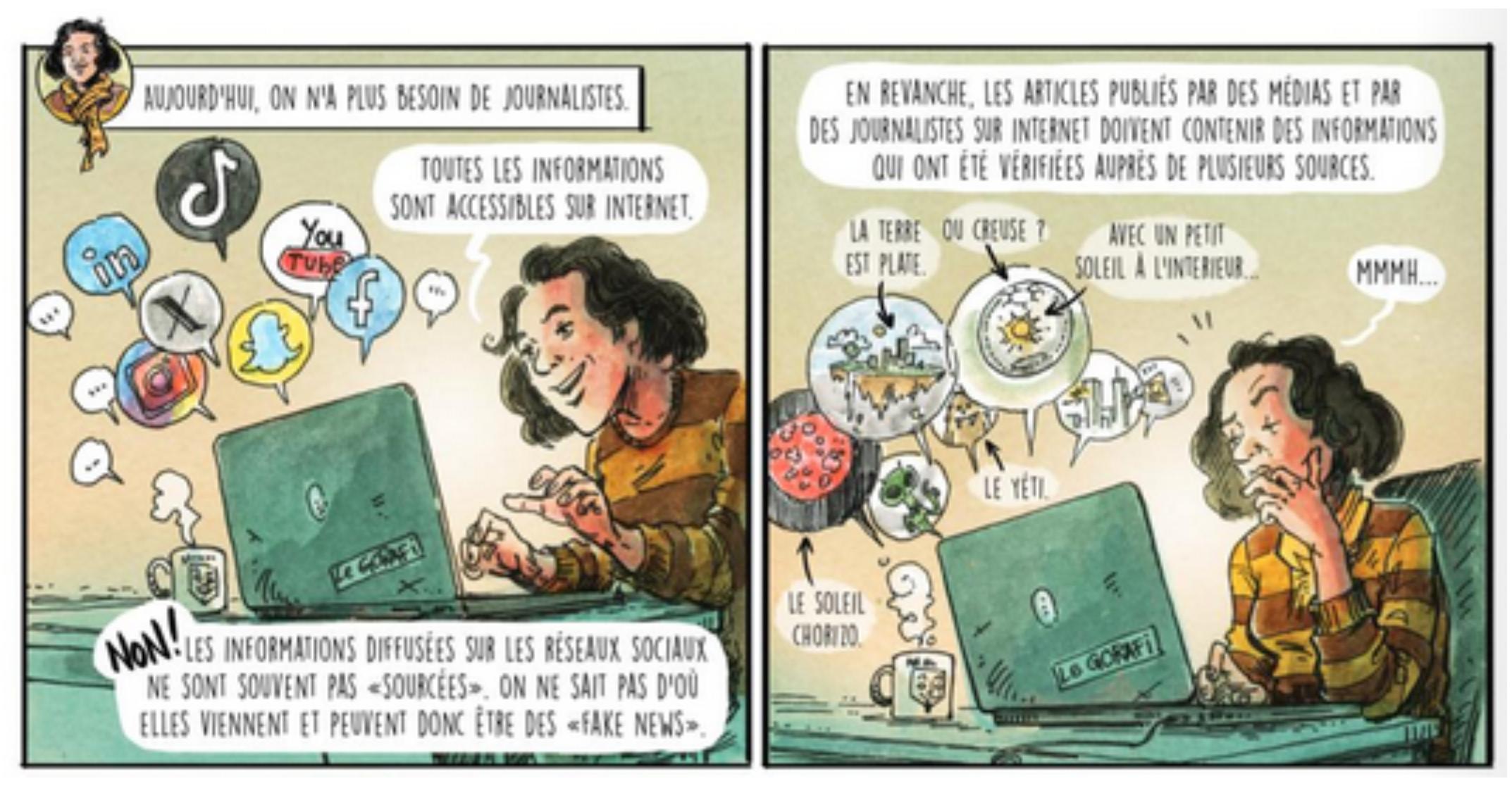

La BD tente de défaire ce qu’elle présente comme des idées reçues sur les deux métiers. La lutte contre les idées reçues sur la science s’inscrit dans les missions de la médiation scientifique (Zohou, 2024) mais ces idées ne correspondent pas aux connaissances de la journaliste à propos des chercheur·es et présentent peu de lien avec l’objectif annoncé de lutter contre la désinformation. Les idées reçues à propos des journalistes reflètent, quant à elles, davantage les tensions et les enjeux qui traversent actuellement ce champ mais leur mise en scène constitue également une manière de réhabiliter une image idéalisée du journalisme. Ainsi, à l’affirmation selon laquelle les journalistes ne sont pas objectifs, la BD répond « NON ! » en confinant l’opinion aux seuls éditorialistes et en invoquant la figure du reporter qui, quand il traite d’un sujet polémique, « contacte tous les protagonistes pour leur donner la parole ». L’objectivité fait partie des mythes du journalisme entretenus par la profession (Le Bohec, 2000). Sa défense et sa réactualisation, lors des deux dernières décennies, sont passées, entre autres, par la valorisation de pratiques journalistiques spécifiques telles que la réinvention du fact-checking (Bigot, 2019) et le journalisme de données (Vauchez, 2019). Or l’objectivité ne peut se réduire au seul fait de contacter tous les protagonistes et la délimitation des protagonistes à interroger pose en soi question. La réponse sur l’objectivité journalistique s’inscrit ainsi dans la continuité des discours entretenant ce mythe, évacuant la complexité du rapport à l’objectivité dans les pratiques professionnelles, notamment étayée par la recherche en sciences humaines et sociales sur le journalisme.

Une seule des réponses aux cinq idées reçues sur le journalisme, « les journalistes sont toujours pressés », tente d’aller à l’encontre d’un mythe. L’urgence constitue en effet l’un des mythes professionnels du journalisme (Le Bohec, 2000) :

« La presse présente des caractéristiques qui l’apparentent aux « métiers héroïques », par nature aux prises avec l’urgence et, parfois, le danger (Jeantet et Gernet, 2011). Au cœur du travail journalistique, l’urgence est régulièrement convoquée par les acteurs pour en magnifier les rudes mais nobles exigences, notamment à̀ partir de l’exemple de la presse quotidienne. »

(Pilmis, 2014, p.101-102)

La réponse apportée se veut nuancée dans la mesure où elle est la seule à ne pas être introduite par un « NON ! ». La BD évoque ainsi la question de la temporalité journalistique en expliquant que, effectivement, les journalistes sont parfois pressé·es, mais elle affiche une volonté d’aller à l’encontre de l’image du journaliste « qui n’a pas le temps » en avançant que « pour un sujet qui n’est pas dans l’actualité, une enquête ou un sujet complexe, le journaliste prend le temps de « fouiller » son sujet ». Cette prise de distance semble liée à la crainte que l’idée d’urgence et les délais très courts de publication puissent être davantage associés à du travail bâclé, suscitant la suspicion, qu’à un acte héroïque :

« C’est le lieu commun que leur temporalité [celle des chercheur.es] n’est pas la nôtre mais là je pense que ce qui était intéressant aussi de faire passer comme message c’est que nous on n’est pas que dans la temporalité de l’urgence. »

Extrait entretien résidente journaliste

La comparaison avec le temps long de la recherche est ici évoquée mais le choix est fait de ne pas opposer les deux professions sur ce point. Cette conception n’est pas partagée par l’organisatrice responsable du projet de résidence lorsqu’elle évoque sa propre représentation du métier de journaliste « quelqu’un qui court à droite à gauche, qui est à trois réunions en même temps » ni par le rédacteur en chef du journal partenaire qui, en entretien, définit spontanément le travail journalistique par son rapport à l’urgence :

« Je dirais que, pour moi, les journalistes sont un petit peu les urgentistes de la réalité c’est-à-dire que, nous, on est dans l’urgence d’une information qui tombe, d’un fait, qu’on doit la traiter, lui donner le plus de contexte possible, la vérifier, mais dans notre métier, en tout cas en presse quotidienne, il y a toujours cette urgence. »

Extrait entretien rédacteur en chef

La mise en avant d’un travail « fouillé », qui s’intéresse à l’épaisseur des sujets dans une volonté de « tout savoir » (cf. la bande dessinée) sur ceux-ci semble finalement s’inscrire dans une logique de distinction avec l’instantanéité des réseaux sociaux numériques et des fausses informations qui leur sont associées, comme l’évoque la dernière idée reçue de la BD (figure 2), axée sur l’utilité du journalisme contre la désinformation.

Figure 2. Extrait de la bande dessinée Chercheurs, journalistes, qui sont-ils vraiment ?

La réponse à cette idée reçue correspond au rôle de gate keeper (White, 1950) traditionnellement joué par les journalistes qui filtrent et hiérarchisent les informations. Appliquée aux « informations diffusées sur les réseaux sociaux », cette démarche valorise la rigueur journalistique et sa légitimité de gate keeper auprès d’un public envisagé comme crédule.

Un projet entre médiation scientifique et éducation aux médias en quête de son public

La lutte contre la désinformation constitue l’un des enjeux centraux de l’éducation aux médias (Jehel et Saemmer, 2020) dont semble faire sien ce dispositif de résidence. Pourtant, les publics auxquels s’adressent les restitutions et les productions issues de la résidence ne sont pas explicitement définis. Par exemple, au moment de l’entretien et de la préparation du contenu de la BD, la chercheure ne savait pas auprès de qui ni comment celle-ci serait diffusée. Par ailleurs, les publics à qui s’adressaient certaines restitutions n’ont finalement pas été atteints. En effet, les chercheur·es et les journalistes constituent des catégories de publics visé·es par plusieurs actions de ce projet SAPS et la principale restitution de la résidence se présentait comme une rencontre professionnelle qui leur était dédiée. Si des collègues du laboratoire de la résidente chercheure sont venu·es à cette rencontre professionnelle, notamment dans une logique d’équipe, aucun·e journaliste n’y a assisté, y compris du quotidien partenaire de la résidence. Interrogées à ce sujet lors des entretiens, les organisatrices ont évoqué leurs difficultés à capter ce public, malgré les efforts déployés.

« C’est un problème qu’on a à chaque fois. On n’a fait que deux rendez-vous professionnels dont celui-là et le public journaliste, il est difficile à capter et c’est quelque chose dont on a déjà parlé avec [l’association professionnelle partenaire] et avec [la journaliste accompagnatrice] parce que, en fait, ils nous disent qu’ils ont des sollicitations de partout, ils sont toujours très occupés. »

Extrait entretien organisatrice 3

Lors des réunions, les journalistes impliquées dans la résidence ont, en effet, invoqué le caractère imprévisible – et soumis à l’actualité – de leur quotidien professionnel pour expliquer l’absence de leurs collègues à ce type de rencontre. Il semble que le public principalement touché soit finalement celui des responsables de communication attaché·es à des institutions scientifiques.

« J’ai trouvé que la restitution orale, elle était hyper intéressante et on va la maintenir, je pense, dans ce format-là, parce que, déjà ça leur permet, elles, de revenir sur leur expérience et ça nous a permis, à nous, de mieux comprendre un peu tout ce qui s’était passé. C’était juste dommage que dans la salle, il n’y avait que des communicants, on s’y attendait un peu mais… »

Extrait entretien organisatrice 2

Au regard des échanges observés, la rencontre intéressait, pour l’essentiel, les responsables de communication d’institutions scientifiques dans la perspective d’augmenter leurs capacités à relayer auprès des journalistes ce que ces responsables ont la charge de valoriser plutôt que dans une visée de lutte contre la désinformation. La résidence semble donc rencontrer des intérêts divers, plus ou moins motivés, identifiés ou affichés, et dont l’ambition évolue au fur et à mesure de l’expérience :

« Au début de la résidence, comme on avance en faisant, on s’était dit bon on va faire un livrable, un livre blanc des relations chercheur·es-journalistes. Bah non, ce n’est pas cette expérience-là qui va révolutionner les relations chercheur·es-journalistes, et on ne va pas pouvoir en faire des règles générales de base. Il faudra que chaque journaliste et chaque chercheur·e refasse un « vis ma vie » pour qu’ils s’imprègnent de cette relation-là. »

Extrait entretien organisatrice 1

Considérant les difficultés à mobiliser le public souhaité, cette organisatrice, responsable du projet, redessine les objectifs de la résidence. Finalement, l’idée renforcée par l’expérience de la résidence et qu’elle souhaite transmettre est que « c’est intéressant de chaque fois prendre du temps finalement, dans une interaction quelle qu’elle soit, pour que ça améliore ce qui est produit ensemble » (extrait entretien organisatrice 1). Ce constat, qui peut sembler modeste, s’avère fondamental si on le transforme en une nécessité d’aménager ou de négocier des conditions de travail de manière à disposer de ce temps-là. Or, alors que les contraintes de temporalité ont parcouru toute la résidence, de sa mise en place à ses restitutions (dont plusieurs ont été annulées, faute de temps) et ont constitué une difficulté pour toutes les personnes impliquées (y compris nous, observateur·ices de la résidence), la BD minimise le problème du manque de temps dont disposent les journalistes, temps souvent pris sur la vie familiale et motif, parmi d’autres, de réorientation professionnelle (Charon et al., 2021). Ce choix semble dû au fait que les enjeux de crédibilité sont privilégiés par les journalistes. La résidence a été conduite au moment de la mise en œuvre d’un plan social au sein du journal partenaire, qui s’est traduit par une vague de licenciements et un mouvement de grève d’une partie de sa rédaction. Dans ce contexte, la BD aurait pu constituer un outil pour défendre la profession et ses conditions de travail plus que pour en défendre l’image. Le rédacteur en chef explique que, pour son journal, l’enjeu était de réfléchir à la manière de renforcer leur crédibilité de manière générale, auprès du grand public, face à ce qu’il perçoit comme une remise en question de leur production.

« Nous, on doit réfléchir aussi à comment on traite de sujets scientifiques, comment on les rend crédibles et comment on factualise pour éviter justement ce piège de “oui c’est une parole qui en vaut une autre” et qui est un vrai danger, pour nous, pour les journalistes, mais pour le métier de journaliste. »

Extrait entretien rédacteur en chef

L’éducation aux médias et à l’information semble ainsi constituer la voie privilégiée, comme l’énonce la journaliste résidente : « là, après la crise Covid, on est reparti à fond sur l’éducation aux médias » (extrait entretien résidente journaliste). Pour autant, si la lutte contre la désinformation est annoncée par les organisatrices comme la principale motivation du projet, la question disparait par la suite dans les interactions observées pendant les périodes d’immersion, elle est absente dans la rencontre professionnelle et réduite à la lutte contre des « idées reçues » sur les métiers de journaliste et de chercheur·e dans la bande dessinée.

Finalement, comme évoqué précédemment, la résidence a principalement suscité l’intérêt des professionnel·les de la communication scientifique, souhaitant renforcer leurs réseaux, entre pairs mais également avec les journalistes et les chercheur·es, acteur·ices nécessaires à leur activité mais difficiles à « capter ». Celles-ci et ceux-ci s’interrogent sur leurs métiers et sur la manière dont leur travail est perçu par les journalistes et les chercheur·es.

« Alors, j’ai une question un peu bête, mais on est quand même assez nombreux à être communicants dans la salle. Est-ce que pour vous, c’est un intermédiaire qui est pertinent d’avoir quelqu’un qui fasse l’interface entre les deux métiers ou pas ? […] Et, est-ce qu’il y aurait des pistes d’amélioration ? »

Extrait de la rencontre professionnelle, intervention d’un·e responsable de communication scientifique

La réaction de la résidente chercheure rend saillant l’écart des perspectives et des attentes des différent·es acteur·ices en présence. Elle réalise son travail sans interagir avec les communicant·es de son institut de recherche et ne perçoit pas leur rôle vis-à-vis des scientifiques. Lors de la rencontre professionnelle, elle indique n’avoir jamais rencontré les communicant·es de son institut avant le début de la résidence et signale qu’elle ignore en quoi consiste leur travail. En entretien, l’organisatrice responsable du projet de résidence reviendra sur ces propos, marquant son étonnement.

« Après 20 ans de pratique en médiation je me dis « bah mince, les chercheurs ne comprennent toujours pas ce qu’on fait, nous, médiateurs ». Alors ça, moi, ça me questionne, typiquement, sur ma pratique. Moi ça m’a interrogée sur notre existence et notre fonction dans cette relation-là. »

Extrait entretien organisatrice 1

Les deux journalistes impliquées dans la résidence expriment, quant à elles, une meilleure connaissance du travail des communicant·es avec qui elles ont des échanges ponctuels pour des articles et dont elles reçoivent les communiqués de presse. Mais quand la proposition leur est adressée en retour « d’instaurer des petits rendez-vous journalistes-communicants-recherche-ou-établissement pour se faire des petits briefings régulièrement sur des sujets, des choses qui apparaissent sur le site, trouver un mode de collaboration qui soit fluide et qui soit libre » (extrait rencontre professionnelle, intervention d’un·e responsable de communication scientifique), les journalistes avancent des objections. Dans un premier temps, ces dernières invoquent des obstacles d’ordre organisationnel comme la difficulté, dans leur métier de planifier des rendez-vous. Les journalistes font ensuite part de leur propre défiance à l’égard des communicant·es.

« Peut-être que les communicants, qui sont soumis à des dirigeants qui parfois n’ont qu’une idée en tête, c’est valoriser tel truc, obtenir tel financement, et qui ne vont pas penser que par un article un peu à côté de leur objectif, ils vont aussi… Peut-être que vous êtes aussi dans une machine, je ne sais pas, ce n’est pas à moi de le dire, mais j’en ai quand même parfois un petit peu discuté, où on vous demande parfois de mettre en valeur des choses qui ne vont pas être forcément les plus intéressantes pour nous, et donc ça ne marche pas. J’aime avoir une autonomie suffisante, et je pense qu’il y a quand même des dirigeants de l’organisation scientifique ou d’enseignement, de recherche qui n’ont pas forcément la bonne vision de ce que doit être la communication. »

Extrait rencontre professionnelle, intervention de la journaliste accompagnatrice

Cette perception d’une profession qui serait peu libre, même dans les instituts publics de recherche, soumise à leurs dirigeant·es et aux sources de financement, fait écho à l’idée reçue de « pressions » sur les journalistes que la bande dessinée tentait, entre autres, de démentir.

Conclusion

L’observation de la résidence croisée a mis à jour un certain nombre de représentations que partagent, ou non, différent·es acteur·ices professionnel·les diffusant des discours sur la science – journalistes, chercheur·es, médiateur·ices, communicant·es – sur leur propre métier et sur celui des autres acteur·ices impliqué·es dans le projet. Elle a donné la possibilité d’accéder au quotidien de la médiation scientifique avec ses ajustements et ses écueils. Comme l’énonce la responsable du projet, dans une conclusion spontanée de la rencontre professionnelle :

« Finalement, c’est du travail en train de se faire. On ne savait pas ce qu’allait donner la résidence, on ne savait pas ce qu’on attendait, on ne savait pas ce qu’on allait collecter comme bébé. »

Extrait rencontre professionnelle, intervention organisatrice 1

C’est ainsi une médiation scientifique en action qu’il nous a été donné d’observer. Nous pouvons faire nôtre le constat d’A. Kervella, C. Matuszak, C. et B. Michaud au sujet du dispositif de résidence de journalistes dans le cadre d’une politique publique d’éducation aux médias et à l’information et de ses acteur·rices, et l’élargir dans une certaine mesure aux actrices du dispositif de résidence que nous avons observé qui « travaillent le dispositif, en infléchissent les objectifs et surtout reconfigurent les rôles. » (Kervella et al., 2021).

Si la médiation prend ici en partie pour sujet le travail scientifique, elle ne diffuse pas de savoirs scientifiques. Plus qu’une médiation scientifique, au sens d’un dispositif de vulgarisation des savoirs (Bergeron, 2016), la résidence telle qu’elle est construite et projetée par ses actrices constitue une médiation entre des groupes sociaux au « sens ordinaire […] d’entremise destinée à mettre d’accord des partis ayant un différend, qui présuppose un conflit et comporte une idée de conciliation ou de réconciliation » (Davallon, 2003, p.39). En effet, l’hypothèse d’un malentendu, d’une incompréhension voire d’un rejet est, comme nous l’avons observé, au fondement du projet d’immersion. Les organisatrices se positionnent dès lors dans un rôle de médiatrices, visant à résorber une double défiance entre des groupes professionnels et entre les groupes professionnels et les publics. Cet objectif se confronte néanmoins aux représentations des actrices de la résidence, résidentes comme organisatrices, quant au travail scientifique, mais surtout quant aux enjeux de médiations tels qu’ils sont respectivement revendiqués par les journalistes et par les institutions scientifiques qui portent cette résidence. Face à l’indéfinition du « grand public », cible affichée du dispositif, le poids des représentations sur la science et le journalisme qui circulent dans la société ramène le dispositif dans une logique qui, à la croisée de la médiation scientifique et de l’éducation aux médias et à l’information, peine à dépasser le cadre institutionnel qui en est à l’origine.

Notes

[1] Nous faisons le choix de ne pas présenter nominativement ni les programmes étudiés ni les personnes impliquées, tout en précisant les informations nécessaires à la compréhension des enjeux analysés dans ce texte.

[2] Extrait de la page de présentation sur le site web de l’université qui organise la résidence.

[3] Extrait de la page de présentation sur le site web du projet SAPS qui porte et finance la résidence.

[4] La chercheure a pour spécialité la biologie cellulaire et moléculaire. D’autres candidat·es ont été écarté·es car leurs recherches en sciences humaines et sociales leur conféraient une connaissance jugée trop importante du milieu journalistique.

Références bibliographiques

Bergeron, Andrée (2016), « Médiation scientifique », Arts et Savoirs, 7 [en ligne].

Bigot, Laurent (2019), Fact-Checking versus fake news, vérifier pour mieux informer. Paris : INA.

Callon Michel, Lascoumes Pierre ; Barthe Yannick (2001), Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique, Paris : Seuil.

Charon, Jean-Marie ; Adenora Pigeolat (2021), Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession. Toulouse : Éditions Entremises.

Chibois, Jonathan ; Croissant, Valérie ; Gadras, Simon ; Hare, Isabelle ; Touboul, Anne-Lise (2023), Peut-on s’affranchir de la norme dans l’étude des pratiques informationnelles d’actualité ? Le cas d’une enquête auprès d’étudiant.e.s. Études de communication, 2023, vol.2, n°61, p. 91-112.

Davallon, Jean (2003), « La médiation : la communication en procès ? », Médiation et information, n°19. pp.37-59.

Devars, Thierry (2022), « Médiatisations et polarisations dans la crise du Covid 19 », Quaderni, n°106, p. 101-118.

Jehel, Sophie ; Saemmer, Alexandra (dir). (2020), Éducation critique aux médias et à l’information en contexte numérique. Lyon : Presses de l’Enssib.

Kervella, Alexandra ; Matuszak, Céline ; Michaud, Béatrice (2021), (dir.), “La place du journaliste dans l’éducation aux médias : témoins, experts ou éducateurs ? Regard sur le nouveau dispositif de résidence-mission de journaliste”. Collection, Varia 14. Question de recherche.

Le Bohec, Jacques, (2000). Les mythes professionnels des journalistes. Paris : L’Harmattan.

Maleki, Khosro (2014), « Espace public et culture scientifique », Sciences de la société, n°91. p. 174-188.

Molinari, Cassandre (2018), « Approche communicationnelle des rapports entre arts et sciences : le cas des résidences et des festivals », Les Enjeux de l’information et de la communication », n°19, vol. 1, p. 63-80.

Pilmis, Olivier (2014), « Produire en urgence. La gestion de l’imprévisible dans le monde du journalisme », Revue française de sociologie, Vol. 55., pp. 101-126.

Romano, Antonella (2023), (dir.), « Le mythe de la science », Communications, n°113.

Sebbah, Brigitte ; Bousquet, Franck ; Cabanac, Guillaume (2022), « Le journalisme scientifique à l’épreuve de l’actualité « Tout Covid » et de la méthode scientifique : les journalistes scientifiques soudain au centre de la production de l’information », Les cahiers du Journalisme, série 2 , n°8-9.

Staii, Adrian, (2022), « S’informer au temps du coronavirus. Une enquête auprès des étudiants », Quaderni, n°106, p. 81-100.

Vauchez, Ysé (2019), « Les mythes professionnels des fact-checkeurs Un journalisme de données au service de la vérité », Politiques de communication, n° 12, p. 21-44.

White, David Manning (1950), « The Gate Keeper: A Case Study in the Selection of News », Journalism & Mass Communication Quarterly, vol. 27, no 4, p. 383-390.

Zohou, Arnaud (2024), La médiation scientifique. Paris : Presses des Mines.

Auteurs

Marie-Noëlle Doutreix

Maîtresse de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheure au sein de l’équipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication (UR ELICO). Ses recherches portent sur l’analyse des représentations médiatiques des sujets écologiques ainsi que sur la façon dont les questions de vérité, de fausseté, de désinformation, d’objectivité ou de neutralité sont saisies et mobilisées dans différents contextes journalistiques et encyclopédiques.

mn.doutreix@univ-lyon2.fr

Simon Gadras

Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheur au sein de l’équipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication (UR ELICO). Ses recherches portent sur les mutations contemporaines de l’espace public, à travers l’analyse de l’évolution des pratiques de communication et de production de l’information d’actualité par des professionnel·les comme par des acteurs externes au champ journalistiques.

simon.gadras@univ-lyon2.fr

Isabelle Hare

Professeure des universités à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheure au sein de l’équipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication (UR ELICO). Son champ de recherche se déploie autour de trois objets principaux : celui des discours médiatiques dans des situations de violences armées ; celui des médias d’information numériques et des nouvelles pratiques discursives journalistiques ; et enfin celui des questions de genre dans les médias.

i.hare@univ-lyon2.fr

Annelise Touboul

Maîtresse de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheure au sein de l’équipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication (UR ELICO). Ses recherches portent sur les transformations de l’information d’actualité depuis le développement de l’internet. Elle interroge les conflits de légitimité autour de l’information en considérant le rôle essentiel des dispositifs techniques ainsi que la forme des messages sur le sens et la nature de la communication.

annelise.touboul@univ-lyon2.fr

Plan de l’article

Des représentations structurantes au cœur du projet de résidence

Lutte contre les idées reçues et réactivation des mythes

Un projet entre médiation scientifique et éducation aux médias en quête de son public

Écrire à Marie-Noëlle Doutreix

Écrire à Simon Gadras

Écrire à Isabelle Hare

Écrire à Annelise Touboul