Outreach, ou la construction « légitime » du positionnement des grands groupes de l’édition scientifique dans le champ de la communication des sciences

Résumé

Le texte vise à rendre compte de la manière dont la restructuration du secteur de la publication autour des modèles ouverts et des plateformes numériques a conduit les grands groupes de l’édition scientifique à envisager le champ de la communication des sciences comme une extension du champ de la communication scientifique pour leurs luttes de domination et de légitimation. L’exemple des revues The Lancet et Nature, respectivement médicale et généraliste, et leurs stratégies éditoriales sur leurs comptes de réseaux sociaux grand public, montre la variété, la richesse et la complexité des contenus diffusés, au service d’une médiation socio-scientifique, qui fidélise un vivier de lecteurs et d’auteurs, mais qui permet aussi de se démarquer et de se distinguer vis-à-vis de leurs concurrents.

Mots clés

Communication des sciences, communication scientifique, diffusion des savoirs, éditeurs scientifiques, publication scientifique, médiation socio-scientifique, stratégies d’acteurs.

In English

Title

Outreach. The “legitimate” positioning of big publishers within the field of Science Communication

Abstract

This paper aims to shed light on how the restructuring of the publishing sector around open models and digital platforms has led the major scientific publishing groups to see the field of science communication as an extension of the field of scientific communication in their struggle for domination. Through two iconic use cases, The Lancet and Nature, this research provides insights on the variety, richness and complexity of the contents produced on their social networks for the public, in the service of socio-scientific mediation, which not only builds legitimacy among a pool of readers and authors, but also enables them to stand out from their competitors on the market.

Keywords

Science Communication, Scholarly Communication, Outreach, Publishers, Scholarly Publishing, Socio-scientific Mediation, Stakeholders Strategies.

En Español

Título

Divulgación: el posicionamiento «legítimo» de los principales grupos editoriales científicos en el ámbito de la comunicación científica

Resumen

Este trabajo pretende arrojar luz sobre cómo la reestructuración del sector editorial en torno a modelos abiertos y plataformas digitales ha llevado a los grandes grupos editoriales científicos a considerar el campo de la comunicación de la ciencia como una extensión del campo de la comunicación científica en su lucha por el dominio. A través de dos casos de uso emblemáticos, The Lancet y Nature, esta investigación aporta datos sobre la variedad, riqueza y complejidad de los contenidos producidos en sus redes sociales para el público, al servicio de la mediación socio científica, que no sólo fideliza a un conjunto de lectores y autores, sino que les permite diferenciarse de sus competidores en el mercado.

Palabras clave

Comunicación científica, Comunicación académica, Divulgación, Editores, publicación académica, Mediación socio científica, Estrategias.

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Boukacem-Zeghmouri Chérifa « Outreach, ou la construction « légitime » du positionnement des grands groupes de l’édition scientifique dans le champ de la communication des sciences », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.68 à 79, consulté le lundi 23 février 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/03-outreach-ou-la-construction-legitime-du-positionnement-des-grands-groupes-de-ledition-scientifique-dans-le-champ-de-la-communication-des-sciences/

Introduction

Sous-filière du livre, la publication scientifique a connu ces trente dernières années de grandes évolutions, liées au numérique, à la diversification de ses modèles d’affaires, et à l’adoption du libre accès (Open Access– OA). Dans ce contexte, la fin du monopole de la diffusion pour les éditeurs scientifiques (Publishers) a représenté une étape importante. Dans le même temps, la publication scientifique traverse une crise sans précédent. Elle est liée à la légitimité même des éditeurs, du statut de leurs contenus et des modèles d’affaires qu’ils proposent. La pérennité du modèle de la revue, comme vecteur de diffusion de l’information scientifique, est mise en doute. L’intégrité du système de la communication scientifique entre pairs est en question, vis-à-vis des phénomènes de la prédation, de la fraude, ou de l’entrée en jeu des IA génératives dans les modes de production. L’hypothèse de la caducité de la revue comme modèle de communication scientifique est régulièrement discutée dans la communauté des spécialistes (Hanson, 2024, p.830) (Boukacem-Zeghmouri, 2021, p. 4), mais également dans les médias1, qui interrogent le coût et le devenir de ce système.

Or, le déploiement à grande échelle de l’OA qui participe désormais aux régulations de la publication scientifique (Shu, 2024, p. 523) représente aussi pour les grands groupes de l’édition scientifique internationale dite « STM » (pour scientifique, technique et médicale) un levier pour explorer la possibilité de toucher la sphère sociale. Cette démarche est encore en préfiguration pour ces acteurs qui sortent du giron de la communication scientifique entre pairs et cherchent par le levier de l’OA à déborder sur la communication des sciences, pour toucher l’« agora » (Nowotny, 2003, p. 52). Elle est intéressante car elle permet d’observer que les éditeurs STM veulent réinvestir la diffusion, dans sa dimension sociale et grand public. Le terme « grand public » n’est pas défini par ces acteurs qui l’utilisent comme un « umbrella term », sans distinction des catégories de publics qu’ils recouvrent : professionnels, étudiants, chercheurs, amateurs, internautes.

La littérature qui documente les stratégies des grands groupes historiques de l’édition scientifique (Elsevier, Springer Nature, Wiley …) ne traite pas de leurs stratégies vers la sphère sociale, pourtant très éclairante. Cette question donne à voir la complexité à l’œuvre de ces processus inédits de production de valeur par les Publishers, à l’ère de l’OA, qui sont désormais dans la nécessité d’intervenir dans un domaine extérieur à celui de la communication scientifique pour ré-affirmer leur rôle et pour mieux légitimer leurs contenus. Les luttes déployées par les Publishers dans le champ de la communication scientifique – imbriqué dans le champ scientifique (Bourdieu, 1976) – se prolongent dans le champ de la communication des sciences et y interviennent pour produire de la reconnaissance et de la légitimité sociale de leur rôle et de leurs contenus.

Dès lors, peut-on observer dans les activités développées par les Publishers pour toucher le grand public, la manifestation des luttes et enjeux de pouvoir pour la médiation ou la communication des sciences ? Peut-on la formaliser comme un champ autonome ou bien s’agit-il d’une extension du champ de la communication scientifique ? Ensuite, comment les Publishers historiques cherchent-ils à développer une activité et un rôle de contextualisation sociale des contenus scientifiques qu’ils produisent vers le grand public, notamment l’audience de leurs comptes de réseaux sociaux ?

Nos questions de recherches abordent ici les activités récentes des Publishers qui cherchent à émarger à une médiation socio-scientifique, mais aussi à un rôle en préfiguration – presque en « test » – dans le champ de la communication des sciences, exploré via leurs plateformes de réseaux sociaux grand public. L’article vise ainsi, par une analyse socio-économique et par des méthodes numériques, à éclairer la façon dont la question de la communication des sciences représente aujourd’hui un champ de luttes pour différents acteurs, dont les Publishers STM. Il donne également à voir les questions traitées dans les enseignements d’une formation de Master d’information et de médiation scientifique, et les travaux de ses étudiant.e.s (Ronzon, 2023).

La communication des sciences, espace d’extension des luttes pour les grand groupes de l’édition scientifique ?

Les grands groupes de l’édition scientifique se sont intéressés au champ de la communication des sciences dès lors que les communautés de chercheurs ont rejoint les réseaux sociaux numériques et y ont développé des pratiques (Arènes, 2015). Cet intérêt rejoint celui des agences de moyens, qui financent la recherche et qui souhaitent une forme de « retour sur investissement » des travaux qu’elles soutiennent, ces pratiques étant présentées comme relatives à l’Impact.

La première modalité de la communication des sciences est celle des publications produites par les projets (aussi nombreuses que possibles, les mieux indexées, générant le nombre de citations le plus élevé), souvent accessibles uniquement par abonnement, et restant par ailleurs trop spécialisées pour le grand public. La seconde, en lien avec notre article, porte sur la circulation médiatique des articles scientifiques sur les plateformes des réseaux sociaux pour toucher l’audience la plus large, et susciter de l’interaction (Priem, 2012 ; Haustein, 2015, p. 290). A cette occasion, des éléments d’éditorialisation apparaissent dans les articles scientifiques, comme les Highlights, qui fournissent des points saillants du contenu, compréhensibles par le grand public, et qui peuvent être réutilisés pour des post sur les réseaux sociaux.

De l’Impact au Societal Impact

À partir des années 2015, l’attente vis-à-vis de l’Impact s’est muée en « Societal Impact » que les chercheurs sont invités à produire en communiquant par eux-mêmes les résultats de leurs travaux au grand public (Fecher, 2021). La littérature a documenté la manière dont les chercheurs, dans différents domaines, se sont emparés des blogs et des plateformes de réseaux sociaux grand public (ex. Facebook ou Twitter) pour communiquer avec leurs pairs et des amateurs de sciences (McClain, 2017, p. 6).

Elle montre que la démarche peu encouragée par les institutions reste un choix personnel, qui n’est pas adoptée par tous les chercheurs ; elle n’est pas toujours intégrée dans le quotidien du travail de la recherche et encore moins reconnue comme telle. Par ailleurs, les études montrent que les codes d’usage et de communication sur ces plateformes, voire des compétences nécessaires à cet effet, ne sont pas toujours acquises (Fecher, 2021 ; Erdt, 2017). Dépendant de la spécificité des disciplines et de leurs objets de recherche, peu soutenu par les institutions et peu – ou pas du tout – pris en compte par l’évaluation de la recherche, le « Societal Impact » est donc resté peu pratiqué par les chercheurs (Fecher, 2021).

Le Societal Impact qui repose sur les activités du chercheur n’est donc pas repris par les Publishers, qui vont lui préférer la notion d’Outreach, comme nous allons le voir ci-dessous.

Du Societal Impact à l’Outreach

Dans la littérature anglophone, la notion d’Outreach (Williams, 2016, p. 208 ; Eilam, 2016, p.429) est utilisée pour traduire un large prisme d’actions et d’activités de différentes natures (communication, médiation, vulgarisation, voire de l’évènementiel). L’Outreach, court, claquant et flou, a l’avantage d’absorber ce foisonnement et dispense d’interroger la spécificité de ses activités. Il prend une place importante dans les discours promotionnels des acteurs de l’édition scientifique qui l’utilisent pour synchroniser un ensemble de liens entre sphère scientifique (publication) et sphère sociale (audience de leurs comptes de réseaux sociaux).

Des réseaux sociaux comme Twitter (aujourd’hui X), n’ont pas hésité à aligner leur discours sur cet argument pour avancer la capacité du réseau à véhiculer la « conversation scientifique » sur le Web (Johnson, 2014, p. 86 ; Haustein, 2015). Dans cette période de grande convergence des discours, Outreach pour les domaines de recherche STM peut être défini comme la communication de la recherche et de ses résultats vers le public non spécialiste du sujet, réduit aux audiences des plateformes numériques des réseaux sociaux. Cela peut être réalisé par les chercheurs eux-mêmes, les intermédiaires du Web (réseaux sociaux grand public, réseaux sociaux académiques) ou bien les Publishers (Erskine, 2021). L’usage de l’Outreach dans le discours de ces acteurs pourrait donc s’apparenter à du Social Washing dans l’objectif de légitimer des positionnements stratégiques – ou bien des acteurs – dans un champ de la communication scientifique soumis aux régulations de l’ouverture.

L’Outreach, dans sa définition floue, qui vise une audience tout aussi floue, et par son discours progressiste, a favorisé l’entrée en jeu de nouveaux acteurs (souvent des Start-Up), des intermédiaires, à la charnière de la communication scientifique et de la communication des sciences. Mettant en avant le fait que les chercheurs ne soient pas formés à cet enjeu, qu’ils ne disposent pas des connaissances et compétences pour le faire par eux-mêmes, ils proposent des outils et services « clé en mains » pour vulgariser et publiciser leurs travaux. Cet argument est une réalité ancienne qui persiste (Jeanneret, 1994), à savoir l’écrit de vulgarisation comme une activité à part entière, créatrice de sens, et à même d’être considérée comme un genre littéraire avec son identité, son style et ses compétences propres, et donc sa culture et sa formation.

Le succès pionnier de la plateforme KUDOS2 dont le slogan « Tell the story of your research and showcase it to a global audience » illustre bien le mécanisme de production de valeur que la plateforme produit à partir d’articles publiés dans les revues scientifiques des Publishers. Il n’est d’ailleurs pas rare que ces plateformes soient fondées par d’anciens professionnels de l’édition scientifique qui décident de se convertir vers la communication des sciences, dans une visée purement stratégique et instrumentale.

D’autres acteurs du Web (ex. ResearchOutreach.org ou ResearchFeatures.com), qui viennent de se positionner sur ce créneau et qui n’hésitent pas à inclure le mot « Outreach » directement dans le nom de leur plateforme3 pour proposer aux auteurs des services payants dédiés. Leur modèle d’affaire repose sur le paiement par l’auteur qui bénéficiera d’une « reformulation » grand public de son article de recherche : podcast, article de vulgarisation, interviews… Leur point commun consiste à faire face à leur concurrent le plus redoutable, Youtube, pour des raisons évidentes d’audience. Ils s’en distinguent par leur capacité à former et à accompagner les chercheurs dans la production de contenus multimédia, interactifs ou visuels. Le point de départ de la démarche repose toujours sur un article scientifique publié dans une revue de Publisher, qui a donc fait l’objet d’une évaluation par les pairs, et qui présente des garanties de scientificité pour proposer un produit, voire un scénario, qui cible un public. Nous disposons encore de trop peu d’études documentant les motivations et la satisfaction des chercheurs quant à ces plateformes (Erdt, 2017). Mais les travaux disponibles les plus récents confirment que les chercheurs les utilisent en raison de l’absence d’aide à la diffusion des savoirs par leur Université, que les coûts de ces services sont onéreux (jusqu’à 3000 euros), et que la diffusion est limitée (Jamali, 2024, p.12).

Outreach : source de distinction et de légitimation pour les grands groupes de l’édition scientifique

Les grands groupes historiques de l’édition scientifique maintiennent leur domination dans le marché de la publication scientifique, y compris en Open Access. Cependant, ils observent aussi une restructuration du marché de la publication scientifique fondée sur deux phénomènes concomitants. D’une part, la concurrence de plus en plus importante des éditeurs Gold OA (Hanson, 2024, p.837) d’autre part la fragilisation de la légitimité de la revue scientifique et des contenus qu’elle publie (Shu, 2024, p.522).

Cette fragilisation a pu s’observer au moment particulièrement capital de la pandémie de Covid-19. Même si les éditeurs scientifiques ont rapidement ouvert l’accès à leurs catalogues de revues médicales, sans restriction4 , et que leurs communiqués de presse ont mis en avant leur engagement pour le partage d’informations scientifiques valides, ils ont été témoins d’une période où désinformation et fake news ont occupé l’espace des médias et des réseaux sociaux. De nombreux travaux ont permis de documenter cette période où la confiance accordée aux sciences, aux scientifiques et à la publication scientifique a été discutée (Lee, 2022) en faisant le lien avec la crise de la démocratie contemporaine (post-vérité, populismes, crise de l’expertise) (Tiercelin, 2023, p.31). La question de la vaccination en a représenté l’acmé, pour nourrir des enjeux d’accessibilité des connaissances scientifiques contenues dans les articles publiés, et plus largement de Science Ouverte (partage des données, reproductibilité, transparence…). De la même manière, les nombreuses rétractations qui ont été faites durant cette période, à commencer par celles de 2020 sur l’hydroxychloroquine5 dans les prestigieuses revues The Lancet et New England Journal of Medicine, ont suscité des controverses sur la fiabilité des processus de validation des articles scientifiques et ont relancé les débats sur la caducité du modèle de la publication scientifique.

Miser sur l’Outreach représente une opportunité stratégique pour les Publishers historiques habitués à puiser dans leur marque comme capital symbolique, pour développer des services et des contenus à fort capital économique (Khelfaoui, 2022, p.190). Ici, l’enjeu pour ces maisons est de préserver leur capital social et de se distinguer dans le marché de la publication scientifique en pleine restructuration. L’avantage de cette stratégie est que les activités de l’Outreach ont pour propriété de rejaillir positivement sur la visibilité, la réputation, le prestige et la légitimité de leur marque et donc de leurs revues auprès de leur lectorat et autorat.

Cette orientation stratégique puise dans un environnement qui lui est favorable. Depuis les années 2000, des politiques nationales attentives à la communication des sciences et à la large diffusion des savoirs scientifiques (labels Science avec et pour la Société – SAPS, chaire IUF de médiation scientifique, ANR SAPS) et européennes (WP Societal Engagements au sein des alliances, critères dédiés dans les financements européens, chaires dédiées…) se développent et se structurent. Elles œuvrent aussi contre la désinformation en avançant le principe d’une connaissance dont la contextualisation sociale solide est mieux accueillie et acceptée par le plus grand nombre (Nowotny, 2003, p. 125).

Ces politiques s’accompagnent de réformes comme celle touchant à l’évaluation de la recherche (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA6 ) ou de rapports qui visent à faire reconnaître pour la carrière du chercheur un prisme plus large de ses activités, notamment celles relatives à la médiation scientifique, à la diffusion des savoirs ou à la communication des sciences (Minault, 2021). Elle tente de lever les obstacles rencontrés par les chercheurs (Johnson, 2014) et oblitère ainsi la valeur (sociale et symbolique) de leur implication dans les dispositifs rattachés à ces activités.

Il n’est donc pas anodin de voir le groupe Nature créer des rubriques « grand public » dans sa revue éponyme, et développer des magazines dédiés (Nature Africa, Nature Italy, Nature Middle East, Nature China, Nature India, Nature Japan), dont la publication est en partie financée par les institutions académiques. De même, la célèbre revue médicale The Lancet propose, outre ses comptes de réseaux sociaux, une chaîne Youtube dont les contenus peuvent concurrencer ceux de la BBC (Ronzon, 2023, p. 56). Les chercheurs sont toujours impliqués dans ces dispositifs, notamment pour rendre compte, sous une forme narrative, de travaux publiés dans une revue du catalogue. L’approche communicationnelle des enjeux scientifiques traitée par Mathieu Quet (2014, p. 661) trouve ici son illustration la plus marquée et la plus actuelle.

Mais les initiatives les plus significatives des Publishers sont celles entreprises sur leurs comptes officiels de réseaux sociaux, qui d’une part prolongent leurs plateformes de publication de revues, et d’autre part représentent les espaces les plus adaptés à leurs stratégies autour de leur définition de l’Outreach. Ce sont donc les espaces d’observation que nous avons choisi d’explorer pour cette étude.

Nature et The Lancet comme études de cas

Pour observer de quelle manière les Publishers historiques transposent leurs luttes du champ de la communication scientifique vers celui de la communication des sciences, il est pertinent d’investir leurs activités déployées sur les comptes de réseaux sociaux de leurs revues scientifiques. Il s’agit ici d’observer de quelle manière ils développent à grands frais, sur les comptes de ces revues, une ligne éditoriale adaptée à une audience hétérogène, plus large que celle des chercheurs ou des lecteurs des revues en question. Pour ce faire, nous avons observé et analysé sur une période de 5 mois (janvier – mai 2024), les contenus diffusés sur les comptes de réseaux sociaux de deux acteurs majeurs de la publication scientifique dans le domaine des sciences et de la santé, respectivement Nature (du groupe Nature) et The Lancet (du groupe Lancet d’Elsevier).

Ces deux revues, noms éponymes de leur groupe, anglophones, représentent les produits phares de leurs Publishers et incarnent à elles seules des marques (Khelfaoui, 2022, p.189). Elles ont été pionnières dans le fait d’être présentes sur des plateformes de réseaux sociaux numériques, mais surtout, elles ont été les premières à développer une ligne éditoriale qui relève de cette définition instrumentale de l’Outreach.

La collecte des données sur les 3 principales plateformes de réseaux sociaux de ces deux revues (Facebook, Instagram et X) a porté sur la nature des contenus diffusés, leur thématisation, leur rythmicité, leur audience et les interactions suscitées. Cette observation s’est réalisée quotidiennement sur la période mentionnée, en fin de journée, et hors WE. Elle a donné lieu à une collecte de près de 2000 post (collectés et annotés dans des tableurs) répartis sur les trois plateformes de réseaux sociaux numériques des deux revues.

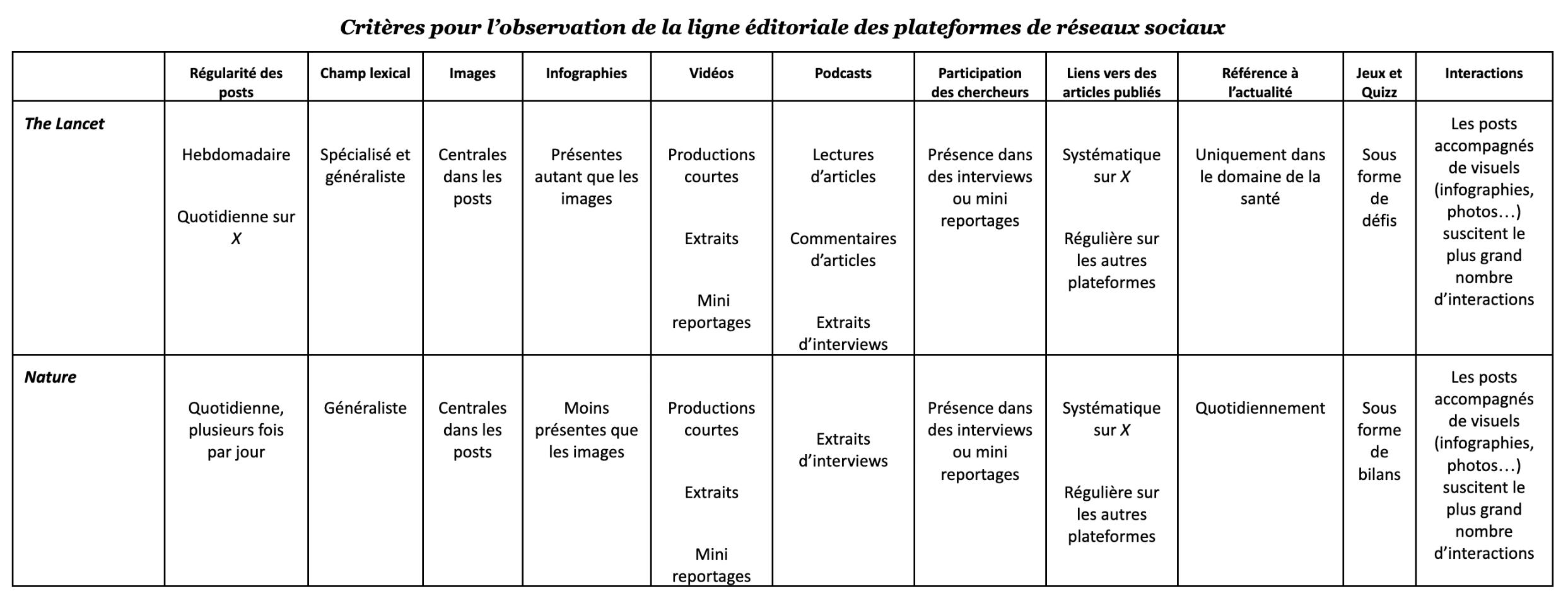

Des travaux antérieurs ont permis d’écarter deux plateformes de l’observation : TikTok, davantage positionnée sur le divertissement et sur laquelle les revues ne sont pas présentes, et Youtube dont le contenu vidéo spécifique mérite une analyse dédiée (Ronzon, 2023). Le tableau 1 ci-dessous rend compte de la présence des deux revues sur les plateformes retenues pour notre étude exploratoire et montre que Nature, pionnier dans le fait d’investir les plateformes de réseaux sociaux, présente un nombre d’abonnés plus important que The Lancet.

Tableau 1 : Présence des revues sur les réseaux sociaux, audience au 10/09/2024 et nombre de posts sur la période d’observation

| The Lancet | Abonnés | Nombre de Posts | Nature | Abonnés | Nombre de Posts | |

| Présent et actif | 356 000 | 41 | Présent et actif | 736 000 | 38 | |

| Présent et actif | 16 000 | 217 | Présent et actif | 150 000 | 278 | |

| X | Présent et actif | 752 000 | 612 | Présent et actif | 2. 600 000 | 769 |

Plusieurs critères, représentés dans l’annexe ci-dessous, ont été utilisés pour réaliser l’observation quotidienne des contenus et des activités sur ces plateformes. Certains ont été définis en amont de l’observation (ex. type de contenus, fréquence des posts…), d’autres se sont dégagés durant le travail d’observation (ex. Interactions, engagements, jeux et Quizz…).

Décrypter les lignes éditoriales et leurs stratégies

Si les deux revues présentent des ressemblances dans la manière avec laquelle elles construisent leur ligne éditoriale sur leurs comptes respectifs de réseaux sociaux, leurs différences n’en sont pas moins marquées, et révélatrices des positionnements et des stratégies distinctes développées pour toucher leurs audiences. Toutes deux anglophones, elles visent des thématiques différentes : la santé pour The Lancet et les sciences pour Nature.

Tandis que la première vise la précision de l’information scientifique qu’elle vulgarise, la clarté du message et la validité de ses sources, la seconde s’attache à produire une narration autour des sciences. Toutes deux valorisent la diversité des types et des formes d’information scientifiques produites dans les revues auxquelles elles s’appuient.

La diffusion et rediffusion des contenus proposés par les deux revues sur leurs plateformes sont réinvesties régulièrement dans des jeux, le plus souvent des Quizz. Ces jeux contribuent à produire de l’engagement et de l’interaction ludique avec une audience qui mêle experts, amateurs et étudiants et que l’on cherche à fédérer, voire à fidéliser. Comme cela a été souligné (Ronzon, 2023), ces jeux interactifs peuvent encourager l’audience à explorer les publications scientifiques du groupe sur lesquelles les post sont fondés. Enfin, les deux revues sont moins présentes et moins actives sur Facebook, plus ancien que les deux autres réseaux sociaux.

The Lancet : cibler la légitimité

The Lancet dont le slogan affiché est « More than a medical journal » met en avant sur ses comptes de réseaux sociaux les progrès de la connaissance scientifique sur les pathologies, leurs symptômes, leurs traitements, ou les acteurs impliqués. Richard Horton, éditeur en chef de la revue, apparaît régulièrement (le plus souvent sur X), à travers des extraits vidéos d’interviews, de citations, de photos d’articles dans les magazines, etc. Son autorité dans le milieu de l’édition scientifique médicale, ses prises de position, ou ses interventions dans les médias britanniques et internationaux font de lui une figure d’autorité sur laquelle s’appuie la ligne éditoriale. Cette dimension apparaît notamment lorsqu’il s’agit de faire le lien avec les actualités internationales de santé. Les déclarations, les conférences ou les interventions – même anciennes – de R. Horton sont rediffusées in extenso ou en extraits pour éclairer la position de la revue. Il incarne l’identité de la revue et dans une certaine mesure, l’usage de son image peut s’apparenter à celle des influenceurs.

Le point commun des lignes éditoriales des différents réseaux sociaux de la revue est qu’elle vise à rendre compte de manière accessible, pédagogique et documentaire des avancées dans les recherches ou les traitements des pathologies ou des phénomènes de santé par une multiplicité de formats. L’information scientifique (issue des articles de la revue) apparaissent comme autant de fragments (graphiques, données, tableaux, images, etc.) valorisées par du design numérique pour produire les contenus des posts. Ces derniers font souvent le lien avec les couvertures des derniers numéros de la revue et mettent en avant sa charte graphique. Les lecteurs et auteurs de la revue peuvent reconnaître instantanément son identité graphique.

A l’instar d’autres revues médicales (Erskin, 2021), The Lancet est très active sur X au quotidien (jusqu’à six tweets par jours) avec le plus gros de ses posts sur cette plateforme spécifiquement. Il fait néanmoins des posts hebdomadaires sur Instagram et Facebook dont le format relève de la pédagogie et du documentaire (notamment avec des infographies) ou de la vulgarisation (explicitant les symptômes et le diagnostic d’une pathologie). Ces tweets sont en revanche quotidiens (a minima deux tweets par jour) avec des formats visuels travaillés (photos, figures, tableaux, schémas, légendes détaillées, etc.), puisant dans les publications de la revue. Le champ lexical de ces tweets est médical et il cible des spécialistes, tandis que le champ lexical utilisé sur les post d’Instagram et Facebook est plus généraliste et vulgarisé. The Lancet va jusqu’à diffuser des vidéos d’interviews accompagnées de langue des signes pour le public malentendant, poussant ainsi plus loin le principe d’accessibilité.

Nature : transposer le prestige dans la sphère publique

Nature se positionne davantage comme un magazine interdisciplinaire et international que comme une revue scientifique. Ses plateformes présentent leurs posts comme un « daily science news ». Informer, tel un média, de l’actualité de la recherche scientifique, de ses acteurs, et montrer de quelle manière le groupe et la revue sont impliqués dans les succès ou « achievements » de cette recherche scientifique, résume bien la ligne éditoriale des réseaux sociaux de la revue. Magadalena Skipper, éditrice en chef de la revue, est souvent mise en avant dans les contenus diffusés. L’identité de la revue est très présente et exploitée de manière quasi quotidienne avec une mise en scène des couvertures, de la charte graphique, du logo, etc. L’univers de la marque se retrouve y compris dans les courts textes ou formules de présentation, spécifiques à la revue. C’est donc une véritable transposition des formes d’écriture qui circulent de la revue vers ses plateformes de réseaux sociaux, transposant par la même occasion son prestige.

Les lignes éditoriales des trois comptes de la revue utilisent l’image et les visuels comme éléments essentiels de la communication vers leurs audiences. Cette attention déjà présente dans la revue – dont les couvertures produites par des designers numériques sont célèbres pour leur esthétique – est attendue par les communautés des lecteurs de celle-ci. Instagram est la plateforme qui donne le mieux à voir le travail réalisé sur la mise en lien entre visuels des publications et des plateformes.

La qualité visuelle des contenus, leur caractère spectaculaire et leur mise en cohérence esthétique mérite d’être traitée comme une question à part entière, car elle adopte tous les marqueurs et codes visuels des réseaux sociaux, sans sacrifier à la qualité des contenus scientifiques. L’antériorité et donc l’expérience de la présence de Nature sur les réseaux sociaux joue ici un rôle certainement important. Cela contribue à expliquer également la taille de l’audience sur les différentes plateformes et l’engagement de celle-ci à la suite de la diffusion des posts en likes, commentaires, rediffusion. La fréquence des posts, l’étendue de leurs couvertures disciplinaires et la diversité des illustrations présentent des variations importantes qui ne permettent pas de dégager une tendance. Cette question serait à investir soit sur un temps plus long d’observation, soit par d’autres méthodes, comme des entretiens avec les professionnels et les équipes impliquées. Les découvertes scientifiques sont mises à l’honneur comme un fil d’Ariane du thème narratif des posts. Les textes mêmes des posts sont d’ailleurs plus longs, plus narratifs, tels de courts récits d’aventure.

Conclusion et perspectives de recherches

À travers ce premier travail de recherche exploratoire, cet article a eu pour objectif de mieux comprendre la manière dont les Publishers historiques tentent de se définir actuellement un rôle dans la communication et la diffusion des savoirs en direction des audiences des plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Instagram et X), comme un lien et un prolongement de leurs rôles et activités dans le champ de la communication scientifique.

A travers les deux titres phares, The Lancet et Nature, nous avons observé pendant cinq mois de quelle manière la ligne éditoriale des trois comptes de réseaux sociaux numériques de ces revues s’appuyait sur les contenus scientifiques publiés en OA dans leurs revues, pour les communiquer et les valoriser auprès de leurs audiences. La stratégie de la ligne éditoriale est clairement imbriquée à celle de leurs revues scientifiques et cela passe par des liens directs qui se font vers les couvertures de revues, vers les articles, leurs fragments (figures, schémas, tableaux, illustrations, etc.) accessibles en OA, ou bien vers les auteurs et leurs institutions.

The Lancet, focalisé sur la qualité de l’information scientifique qu’il présente, se trouve en tension entre une approche documentaire propre à l’information scientifique et le « micro-Mooc » pédagogique. La précision et le sérieux de ses posts mettent ses audiences dans la position de lecteurs attentifs, fidèles, mais passifs. Ils interagissent peu, et le plus souvent par de courts commentaires, ou des émoji. Le compte Nature est davantage orienté vers une démarche de médiation socio-scientifique : il cherche à produire un sentiment de proximité, d’accessibilité avec les savoirs partagés, notamment par l’esthétique visuelle des posts, les textes sous forme de récits, et l’effort déployé à faire réagir les audiences.

Les publics ne sont pas constitués des seuls amateurs de sciences, mais aussi des lecteurs et des auteurs de ces mêmes revues. La visibilité des articles publiés et de leurs auteurs dans la sphère académique se prolonge ici via des posts quasi-promotionnels, où le recours à la notion d’Outreach leur offre la possibilité d’agréger des activités et des contenus au service de narrations, construits autour de la revue phare. La revue, comme marque, poursuit sa capitalisation sociale et symbolique, et les chercheurs auteurs, part non négligeables des audiences, se retrouvent être les pourvoyeurs de contenus (interviews, commentaires, etc.) de la ligne éditoriale de ses comptes de réseaux sociaux numériques.

Cette imbrication permet aux Publishers – dans une mesure encore inconnue – de préserver leur prestige, de cultiver leur légitimité, de fidéliser leur lectorat et autorat. Elle permet à ces acteurs de faire face à la restructuration du marché de la publication scientifique, et d’étendre la prospection des viviers d’auteurs ou de futurs auteurs. Il s’agit donc bien d’une démarche des Publishers qui investit le champ de la communication des sciences comme extension du champ de la communication scientifique ouverte (OA). Notre hypothèse s’en trouve validée pour ces revues internationales, anglophones et phares.

Pour autant, nous ne disposons pas encore de travaux permettant de connaître le retour d’expérience des chercheurs ayant participé à ces formes de productions, pour les Publishers, ni le regard qu’ils portent sur la nature des activités auxquelles ils ont participé. Nous ne disposons pas non plus du travail des équipes qui gèrent les comptes de réseaux sociaux numériques de ces revues et encore moins de la réception de ce travail auprès des publics ciblés. C’est donc vers ces nouvelles questions que s’orienteront nos travaux, qui dans une perspective programmatique, emploieront des approches méthodologiques adaptées.

Notes

[1] https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jul/16/academic-journal-publishers-universities-price-subscriptions

[2] https://www.growkudos.com/ Le nom même de la plateforme joue sur une prononciation qui fait le lien avec le CUDOS de Robert K. Merton, acronyme des normes sociales en sciences.

[3] https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/04/15/helping-researchers543communicate-their-findings-to-the-world-an-interview-with-emma-feloy-of-research-outreach

[4] https://anulib.anu.edu.au/news-events/news/publishers-offering-free-access-scholarly-materials-response-covid-19

[5]

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-trois-auteurs-de-l-etude-du-lancet-seretractent_6041803_1650684.html

Références bibliographiques

Arènes, Cécile (2015), « Les réseaux sociaux numériques pour chercheurs : Quelles pratiques, quels enjeux ? » Ethics, Medicine and Public Health, vol. 1, n°2, p. 239‑247. https://doi.org/10.1016/j.jemep.2015.04.010

Boukacem-Zeghmouri, Chérifa (2021), « La fin de la publication scientifique ? Une analyse entre légitimité, prédation et automatisation », Histoire de La Recherche Contemporaine, Tome X-n°2. https://doi.org/10.4000/hrc.6184

Bourdieu, Pierre (1976), « Le champ scientifique ». Actes de La Recherche en Sciences Sociales, vol. 2, n°2, p. 88–104. https://doi.org/10.3406/arss.1976.3454

Eilam, Efrat ; Bigger, Stephen ; Sadler, Kirsten ; Barry, Fiachra ; Bielik, Tom (2016), “Universities Conducting STEM Outreach: a Conceptual Framework”, Higher Education Quarterly, vol. 70, n°4, p. 419–448. https://doi.org/10.1111/hequ.12105

Erdt, Mojisola ; Aung, Htet ; Aw, Ashley ; Rapple, Charlie ; Theng, Yin-Leng (2017), “Analysing researchers’ outreach efforts and the association with publication metrics: A case study of Kudos”, PLOS ONE, 12(8), e0183217. https://doi.org/doi: 10.1371/journal.pone.0183217

Erskine, Natalie ; Hendricks, Sharief (2021), “The Use of Twitter by Medical Journals: Systematic Review of the Literature”. Journal of Medical Internet Research, vol. 23, n°7, e26378. https://doi.org/10.2196/26378

Fecher, Benedikt ; Hebing, Marcel (2021), “How do researchers approach societal impact?” PLoS ONE, vol. 16, n°7, e0254006. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254006

Haustein, Stefanie ; Bowman, Timothy ; Holmberg, Kim ; Peters, Isabella ; Larivière, Vincent, (2015), “Astrophysicists on Twitter: An in-depth analysis of tweeting and scientific publication behaviour”, Aslib Journal of Information Management, vol. 66, n°3, p. 279–296. https://doi.org/doi: 10.1108/ajim-09-2013-0081

Hanson, Marc ; Gómez Barreiro, Pablo ; Crossetto, Paolo ; Brockington, Dan (2024), “The strain on scientific publishing”, Quantitative Science Studies, vol.5, n°4, p. 823–843 https://doi.org/10.1162/qss_a_00327

Jamali, Hamid (2024), Can you buy byzz? The promise and peril of paying for commercial research outreach services. In : The Research Applications in Information and Library Studies (RAILS) conference, 18 – 20 Novembre, Perth, Australie. Disponible ici.

Jeanneret, Yves (1994), Ecrire la science. Formes et enjeux de la vulgarisation, Paris : PUF, 398 p.

Johnson, David ; Ecklund Elaine ; Lincoln, Anne (2014), “Narratives of science outreach in elite contexts of academic science”, Science Communication, vol. 36, n°1, p. 81-105. https://doi.org/10.1177/1075547013499142

Khelfaoui, Mehdi; Gingras, Yves (2022), “Expanding Nature: Product line and brand extensions of a scientific journal”, Learned Publishing, vol. 35, n°2, p. 187-197. https://doi.org/10.1002/leap.1422

Lee, Sun Kyong ; Sun, Juhyung ; Jang, Seulki ; Connelly, Shane (2022), “Misinformation of COVID-19 vaccines and vaccine hesitancy”, Scientific Reports, n°12, 13681, https://doi.org/10.1038/s41598-022-17430-6

McClain, Craig R. (2017), “Practices and promises of Facebook for science outreach: Becoming a Nerd of Trust”. PLoS Biology, vol. 15, n°6, e2002020. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2002020

Minault, Bertrand ; Gicquel, Rémy ; Van de Weghe, Pierre (2021), Cartographie des actions conduites par les établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) en matière de relations entre science et société, Paris : Rapport au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Disponible ici.

Nowotny, Helga ; Scott, Peter ; Gibbons, Mickael (2003), Repenser la science, Paris : Belin, 318 p.

Quet, Mathieu (2014), « Pour une approche communicationnelle des enjeux scientifiques et techniques », Canadian Journal of Communication, Vol. 39, n°4, p. 651-662. https://doi.org/10.22230/cjc.2014v39n4a2739

Priem, Jason ; Groth, Paul ; Taraborelli, Dario (2012), “The Altmetrics Collection”, Plos One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048753

Ronzon, Julie (2023), Editeurs médicaux et enjeux de visibilité dans le monde scientifique. Mémoire de Master 2 IMST. UCBL, 79 p.

Shu, Fei ; Larivière, Vincent (2024), “The oligopoly of open access publishing”, Scientometrics, vol. 129, n°1, p. 519–536. https://doi.org/10.1007/s11192-023-04876-2

Tiercelin, Claudine (2023), La Post-vérité ou le dégoût du vrai, Paris : Editions Intervalles, 112 pages

Williams, Vicky (2016), “Broader outreach: Fad or future?” Learned Publishing, vol. 29, n°3, p. 207–209. https://doi.org/10.1002/leap.1028

Remerciements : l’auteure souhaite remercier les évaluateurs anonymes pour les remarques et commentaires faits à la première version de ce texte et qui ont permis de l’améliorer. L’auteure souhaite également remercier les coordinateurs du numéro pour leurs questions et leurs commentaires qui ont contribué à la clarté et à la précision de l’analyse proposée dans le texte.

Annexe

Auteure

Chérifa Boukacem-Zeghmouri

cherifa.boukacem-zeghmouri@univ-lyon1.fr

Plan de l’article