La médiation scientifique dans l’enseignement supérieur et au sein des organismes de recherche : des enjeux de positionnement et d’identités professionnelles

Résumé

Depuis quelques années, la communauté scientifique se voit particulièrement incitée à investir la question des rapports sciences-société. Historiquement, pourtant, les structures et les actions qui y sont dédiées se sont développées en dehors des murs des universités et des organismes de recherche. À partir de deux terrains de recherche, cet article analyse les représentations de la médiation scientifique qu’ont les personnels de recherche. En identifiant à partir de celles-ci un certain nombre d’obstacles à une meilleure prise en compte des activités de médiation dans les pratiques et l’identité professionnelle des personnels de recherche, il montre que l’un des enjeux des universités et des organismes de recherche vis-à-vis de la relation entre sciences et société réside dans la construction d’un véritable positionnement sur ces questions, qui parvienne à impliquer pleinement la communauté scientifique.

Mots clés

Médiation scientifique ; culture scientifique ; rapports sciences-société ; université ; recherche

In English

Title

Science and society: Issues of Positioning and Professional Identity in Higher Education and Research

Abstract

In recent years, French scientific community has been particularly encouraged to invest in science-society issues. Historically, however, the structures and actions dedicated to these issues have developed in France outside of universities and research organizations. Based on two research fields, this article explores and aims to better understand the representations held by research staff of what it is called in France “médiation scientifique”. By identifying, from these representations, several obstacles to better integrating this activity into the professional identity and practices of research staff, it highlights that one of the challenges for universities and research institutions in the relationship between science and society remains the construction of a genuine position on this issue, one that fully engages the scientific community.

Keywords

Science-society issues; dissemination; public research ; university

En Español

Título

Divulgación científica: Cuestiones de Posicionamiento e Identidad Profesional en la Educación Superior y la Investigación

Resumen

En los últimos años, la comunidad científica francesa se ha visto especialmente animada a abordar la cuestión de las relaciones entre ciencias y sociedad. Sin embargo, históricamente, las estructuras y acciones dedicadas a esas problemáticas se han desarrollado fuera de los muros de las universidades y de los centros de investigación. A partir de dos campos de investigación, este artículo cuestiona y busca comprender mejor las representaciones que tienen los investigadores de lo que se llama en Francia la “médiation scientifique”. Al identificar a partir de estas representaciones varios obstáculos para una mejor integración de esta actividad en las prácticas y la identidad profesional del personal investigador, demuestra que uno de los desafíos que enfrentan las universidades y los organismos de investigación respecto al vínculo entre la ciencia y la sociedad es la construcción de una postura sobre esta cuestión que logre involucrar de verdad a la comunidad científica.

Palabras clave

Divulgación científica ; universidad ; investigación

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Riberi Erika « La médiation scientifique dans l’enseignement supérieur et au sein des organismes de recherche : des enjeux de positionnement et d’identités professionnelles », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.26 à 38, consulté le samedi 10 janvier 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/02-la-mediation-scientifique-dans-lenseignement-superieur-et-au-sein-des-organismes-de-recherche-des-enjeux-de-positionnement-et-didentites-professionnelles/

Introduction

Reconnaître la relation sciences-société « comme une dimension à part entière de l’activité scientifique » et faire en sorte qu’elle prenne « toute sa place dans la carrière des chercheurs et la vie des institutions » : telle est l’ambition de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020, dite LPR, qui affirme ainsi vouloir faire « du développement des interactions entre sciences, recherche et société un objectif prioritaire » (site du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation1 [MESRI]).

Si elle semble par-là prendre une dimension nouvelle, cette volonté politique n’est pourtant pas inédite, et résulte plutôt d’un intérêt grandissant qu’il est au moins possible de faire remonter à la loi d’orientation de la recherche du 16 juillet 1982, qui inscrit « dans la mission assurée par les métiers de la recherche “la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique dans toute la population” » (Las Vergnas, 2011, p. 20).

Par ailleurs, et comme le prédisait O. Las Vergnas, l’appellation « sciences en société » (ou ses différentes déclinaisons) semble s’être finalement généralisée (Las Vergnas, 2016), sans pour autant faire disparaître, dans les usages et dans les textes, d’autres expressions encore largement employées, comme celles de culture scientifique et technique, de médiation scientifique ou de vulgarisation. Ainsi que l’ont souligné plusieurs auteur·es (Bergeron, 2016 ; Las Vergnas, 2016), ces évolutions et ces concurrences terminologiques ne sont pas neutres : elles témoignent plus profondément de changements, autant sociaux qu’épistémologiques, qui ont très largement interrogé et « affecté le statut socio-politique et culturel des sciences » (Jurdant, 2009) ces quatre dernières décennies. L’idée d’une science parfaitement autonome et produite en dehors de toute contingence sociale et politique a plus particulièrement été remise en question à partir des années 1970 par les tenants de la sociologie des sciences (Gingras, 2020), ce qui amène également, par extension, à interroger la nature et les modalités des rapports entre sciences et société.

Ainsi, dans un contexte social marqué par des discours s’alarmant d’une montée de la défiance envers la science qui, s’ils ne sont pas nouveaux, continuent de se répéter (Las Vergnas, 2011), il est intéressant de remarquer que le programme développé dans la LPR autour d’une thématique désormais nommée « science avec et pour la société » met l’accent, dans la rhétorique déployée, sur le rôle et l’utilité sociaux de la recherche scientifique plutôt que sur (uniquement) le développement d’une culture scientifique des publics. Surtout, elle entend placer au cœur de ce programme et de cette thématique à la fois les chercheur·ses et les institutions scientifiques dont ils dépendent.

Or cet investissement est loin d’aller de soi. Si, effectivement, la diffusion des savoirs scientifiques à la société est inscrite juridiquement dans les missions des personnels de recherche depuis longtemps et que des services dédiés à la médiation scientifique existent généralement dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les organismes de recherche, les structures et les actions qui y sont dédiées, comme les professions qui s’y consacrent, se sont historiquement développées en dehors de ceux-ci. Des auteur·rices rappellent ainsi, par exemple, le rôle de structures comme la Cité des sciences ou le Palais de la découverte dans l’émergence et la reconnaissance à la fois de la notion de médiation scientifique et du métier qui lui est associé : celui de médiateur scientifique (Bergeron, 2016 ; Las Vergnas, 2016). D’autres, encore, soulignent les stratégies ambivalentes des universités vis-à-vis de l’émergence des centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), structures indépendantes qui, certes, permettent de déployer des actions sur des territoires qui dépassent les campus universitaires mais qui, dans le même temps, ont pour conséquence de confier à un acteur-tiers la mission de diffusion de culture scientifique théoriquement dévolue aux universités et structures de recherche (Bordeaux, Chambru, 2020).

Dans ce contexte, et face à la volonté de « réinvestissement des universités et des organismes de recherche sur le terrain de la culture scientifique » que M.-C. Bordeaux et M. Chambru observaient déjà en 2020 et qui s’est trouvée d’autant plus confirmée par les orientations de la LPR, les deux auteurs s’interrogent sur les conditions nécessaires pour que les universités et centres de recherche « deviennent des act[eur·rices] du dialogue entre sciences et citoyens » (Bordeaux, Chambru, 2020).

Dans cette perspective, s’il est possible de citer le rapport ministériel s’employant à établir la Cartographie des actions conduites par les établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) en matière de relations entre science et société (Minault et al., 2021), peu de littérature existe à l’heure actuelle sur la place, l’intégration ou la structuration des activités de médiation scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur ou au sein des organismes de recherche. En revanche, plusieurs enquêtes et études, en France et à l’étranger, se sont déjà intéressées aux pratiques de médiation scientifique par les personnels de recherche, comme le développe L. Maillot, qui revient sur une vingtaine d’enquêtes publiées sur ces questions entre 1970 et 2014 (Maillot, 2018). Peu de données récentes existent en revanche sur la participation effective des personnels de recherche français dans les activités de médiation scientifique. Dans cette perspective, il convient de citer l’étude de P. Jensen et d’Y. Croissant qui date de 2007 et qui concluait que, sur l’ensemble des chercheur·ses CNRS, environ 70% d’entre eux ne réalisaient aucune action de médiation scientifique une année donnée, et 3% de chercheur·ses très dynamiques accomplissaient 30% de l’ensemble des actions du centre de recherche public sur un an (Jensen, Croissant, 2007). De plus, peu d’études récentes se sont intéressées, en amont des pratiques, aux représentations des personnels de recherche de la médiation scientifique et, plus largement, à celles des rapports sciences-société. Par représentations, il est ici fait référence à des ensembles d’idées et de croyances socialement construites qui circulent et qui peuvent être exprimées à travers des discours situés. Or, les sciences sociales ont depuis longtemps montré qu’« en tant que systèmes d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, elles orientent et organisent les conduites et les communications sociales », tout comme elles peuvent intervenir « dans la diffusion et l’assimilation des connaissances, le développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales, l’expression des groupes, et les transformations sociales » (Jodelet, 2003). Dès lors, il devient possible, par l’étude des représentations, d’analyser si celles-ci sont plus ou moins propices à un changement de pratiques ou à une transformation sociale (Jodelet, 2003).

C’est dans cette perspective de recherche que s’inscrit cet article. parce qu’ils et elles sont producteur·rices de connaissances, et au-delà des incitations grandissantes présentées précédemment, la question des conditions et des modalités de participation des acteur·rices de la recherche au dialogue entre sciences et société se pose, et par extension, en amont, celle de la manière dont ils et elles se représentent ces questions. En ce sens, l’objectif de cet article sera de répondre à la question de recherche suivante : comment les personnels de recherche se représentent-ils la médiation scientifique et les enjeux qui y sont associés ? Par extension, est-il possible d’identifier, à partir de ces représentations, certaines conditions nécessaires pour qu’ils puissent s’imposer comme de véritables acteurs du dialogue et des débats relatifs aux sciences dans la société ?

L’article se situe ainsi dans une démarche compréhensive à visée pragmatique (Dewey, 1938), considérant que le.la chercheur·se peut assumer la fonction sociale de la recherche menée en ouvrant des pistes de réflexion et d’actions collectives liées aux dynamiques étudiées. Ce positionnement est particulièrement favorisé du fait de l’appartenance de l’autrice à la communauté scientifique et de la proximité qu’elle a avec l’objet de recherche, en raison notamment de ses enseignements dans le Master de médiation scientifique en environnement d’Aix-Marseille Université2. Cependant, il exige pour les mêmes raisons une posture réflexive particulièrement soutenue dans tous les aspects de la recherche, qui s’est traduit ici par une approche méthodologique plurielle et réflexive.

Pratiques et représentations

Pour répondre à la question de recherche posée, l’article se fondera ainsi sur deux terrains. Il s’appuiera tout d’abord sur les résultats du projet de recherche-action ReduRisk (février 2022-juillet 2023), lauréat du programme pluriannuel d’appels à projets pour la promotion de la CSTI, de la médiation et des sciences participatives, mis en place dans la continuité de la LPR. Ce projet interdisciplinaire et intersectoriel avait pour objectif de proposer un dispositif de médiation scientifique relatif au développement de la culture du risque incendie. Il incluait une approche collective réflexive qui a donné lieu à 23 entretiens qualitatifs en début et en fin de projet, dont une partie était consacrée à la médiation scientifique. L’objectif était de mieux comprendre la manière dont les différents partenaires se représentaient dans le temps leur participation au projet, en les engageant à se placer dans une position qui peut se rapprocher de celle d’« observateur participant interne » (Lapassade, 2016, p. 397). Les résultats de ces entretiens ont été exploités à partir d’une grille d’analyse thématique et comparative (début vs fin du projet). Pour cet article, seules les réponses des partenaires du projet qui sont des personnels de recherche ont été prises en compte (15 entretiens).

Afin d’interroger ces résultats plus largement, un second terrain a également été développé par le biais d’une enquête par questionnaire qui a été menée auprès de sept unités mixtes de recherche (UMR) sous tutelle d’Aix-Marseille Université et, selon les cas, du CNRS, de l’IRD ou de l’INRAE. L’objectif était d’interroger et de mettre en regard les pratiques et les représentations qu’ont les personnels de recherche de la médiation scientifique, en particulier au sein de l’université et des organismes de recherche et en ce qui concerne la question des rapports entre sciences et société. Le questionnaire a été déployé en ligne en juillet 2024 auprès d’un laboratoire d’informatique (le LIS), de physique (le PIIM), de chimie (l’IRC), de mathématiques (l’I2M), de deux laboratoires d’écologie (l’IMBE et RECOVER) et d’un laboratoire interdisciplinaire de sciences humaines et sociales (MESOPOLHIS). 118 réponses au total ont été récoltées, soit un taux de participation de 7,5%.

Ce taux de participation donne d’emblée une portée limitée aux résultats obtenus. Dans la même perspective, l’analyse du profil des répondant·es souligne une très probable sur-représentation des personnels de recherche qui ont déjà participé à des actions de médiation scientifique (74,6%), une très large majorité d’entre eux le faisant par ailleurs régulièrement. S’il est possible que les chiffres issus de l’étude présentée précédemment de P. Jensen et d’Y. Croissant aient évolué (2007), il semble en revanche peu probable qu’ils se soient radicalement inversés, voire équilibrés. En ce sens, l’enquête montre certainement aussi la difficulté à recueillir les avis de ceux et celles que les deux auteurs nomment « la majorité silencieuse » (Jensen, Croissant, 2007, p. 4). Il s’agit sans nul doute d’une limite supplémentaire à prendre en compte dans l’analyse des résultats, qui met également en lumière la nécessité d’études renouvelées qui parviennent à un taux de participation suffisant pour être réellement représentatif des pratiques et des représentations des personnels de recherche français sur la question des rapports entre sciences et société.

Dans le cadre de cette étude, les résultats obtenus peuvent cependant, à défaut d’être suffisamment robustes pour prétendre à une réelle représentativité, donner un premier éclairage sur des tendances observées dans les réponses des enquêté·es. C’est dans cette perspective qu’ils seront finalement croisés avec ceux du projet ReduRisk et discutés plus largement dans une démarche de réflexivité nourrie de la littérature relative à la médiation scientifique, mais aussi des propres expériences de l’autrice de cet article en tant que chercheuse et enseignante.

Des obstacles

Le croisement des différents résultats obtenus permet finalement de mettre en perspective, dans la manière dont les personnels de recherche se représentent les questions liées à la médiation scientifique, un manque de culture partagée qui vient s’ajouter à des obstacles déjà soulignés dans la littérature, ainsi qu’une prise en compte de la médiation scientifique comme mission du/de la chercheur·se inégale et une faible connaissance du métier de médiateur·rice scientifique. Ces quatre points seront successivement traités.

Un manque de culture partagée

Depuis son apparition dans les années 1980 (Las Vergnas, 2016), le terme de médiation scientifique s’est progressivement imposé dans le vocabulaire lié à la thématique des rapports sciences-société, comme en témoignent la création récente d’une médaille du CNRS ou de chaires à l’institut universitaire de France (IUF). Pour autant, la circulaire relative à l’appel à candidatures pour la promotion 2025 des membres de cette institution juge nécessaire d’expliciter « comment comprendre [la] notion […] de médiation scientifique » (site de l’IUF3), témoignant par-là du flou définitionnel qui entoure encore la notion. C’est en tout cas ce qu’ont montré les entretiens menés au début du projet ReduRisk, qui se trouvent largement confirmés par les résultats de l’enquête. Ainsi, comme un partenaire de ReduRisk admet que « ce n’est pas un terme qu’[il] utilise, ou qu’[il] utilisai[t] avant ce projet » (enquêté 6 [E6]), seul·es 57,6% des répondant·es à l’enquête disent en être familiers, et seulement 35,6% l’utilisent. Or, comme nous l’avons vu, une très large majorité affirme avoir déjà participé à des actions de médiation scientifique, celles-ci ayant été largement entendues, dans le cadre de l’enquête, comme « tout type d’action visant à diffuser de manière accessible des savoirs issus de la recherche scientifique à la société ».

Cette définition ne va pourtant pas de soi et semble plus particulièrement en concurrence avec une deuxième approche de la médiation scientifique, plus restrictive, qui la limite aux seules actions impliquant une interaction avec les publics. Ainsi, par exemple, alors que l’institut de France engage à considérer largement la médiation scientifique comme un « projet visant à développer les relations entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et la société » (site de l’IUF), les auteurs de la Cartographie précédemment mentionnée considèrent quant à eux la médiation scientifique comme un type d’actions « dans lesquelles le public est impliqué dans le dispositif de transmission des savoirs », par opposition aux actions de diffusion (communication ou vulgarisation scientifiques) et aux démarches de sciences participatives (Minault et al., 2021, p.5).

Cette tripartition, qui n’est pas sans rappeler les différentes formes de démocratie technique4

identifiées par M. Callon (Callon, 1998), n’est, là encore, pas unanimement partagée. A. Bergeron, par exemple, replace plutôt l’émergence de la médiation scientifique dans l’histoire des multiples tentatives de remplacement du terme de vulgarisation (Bergeron, 2016). Si, comme indiqué en introduction, de nombreux travaux ont souligné les enjeux autour de ces évolutions terminologiques, il en résulte cependant une multiplicité d’usages parallèles qui brouille aujourd’hui certainement la visibilité et la compréhension des actions, postes, services et missions liés aux relations sciences-société… Sans que ces tentatives aient, semble-t-il, réellement abouti, le terme de « vulgarisation » s’imposant encore très largement comme le plus familier (95,8%) et le plus utilisé (84,8%) par les personnels de recherche ayant participé à l’enquête.

Dans tous les cas, ce que le croisement de ces différents résultats met en exergue, c’est l’existence d’une première difficulté concernant le positionnement des personnels et des institutions de recherche dans les relations sciences-société : le manque d’une culture partagée et, par extension, la nécessité de mieux définir collectivement ce dont il est question dès qu’il s’agit d’investir ces thématiques, comme le suggère d’ailleurs l’un des partenaires de ReduRisk (E2) :

Au-delà de la médiation scientifique, vraiment, vraiment, je pense que [ce dont il y a besoin], c’est définir de quoi on parle quand on parle de communication des sciences. C’est vraiment pour moi le premier point. Parce qu’en fait, ça sert à rien de commencer à parler de médiation si on ne sait même pas où on se situe, on ne sait même pas les mots qu’on utilise.

D’autres obstacles déjà largement soulignés

Comme le synthétisent F. Crettaz von Roten et O. Moeschler, les principaux obstacles généralement cités par les chercheur·ses sont « le manque de temps, de moyens, d’intérêt de la part du public, de compétences en la matière des scientifiques, l’absence de valorisation dans l’évaluation de la carrière et la dévalorisation aux yeux des pairs » (Crettaz von Roten, O. Moeschler, 2010, p. 49). Deux facteurs se détachent significativement dans les résultats obtenus : le manque de temps des personnels de recherche, puisque 93,2% le considèrent comme un obstacle à la progression des activités de médiation scientifique dans les structures de recherche et, ensuite, le manque de valorisation dans les carrières (86,44%). Si, comme le note A.-H. Le Gall, il est possible de percevoir depuis peu une inflexion des organismes et des structures de recherche (Hcéres) tendant à mieux prendre en compte les activités de diffusion des chercheur·ses, cette reconnaissance institutionnelle s’inscrit généralement dans le cadre des évaluations globales et collectives des structures (laboratoires, universités) (Le Gall, 2017), mais peu encore semble-t-il, du moins aux yeux des enquêté·es, dans la perspective de l’avancement des carrières individuelles.

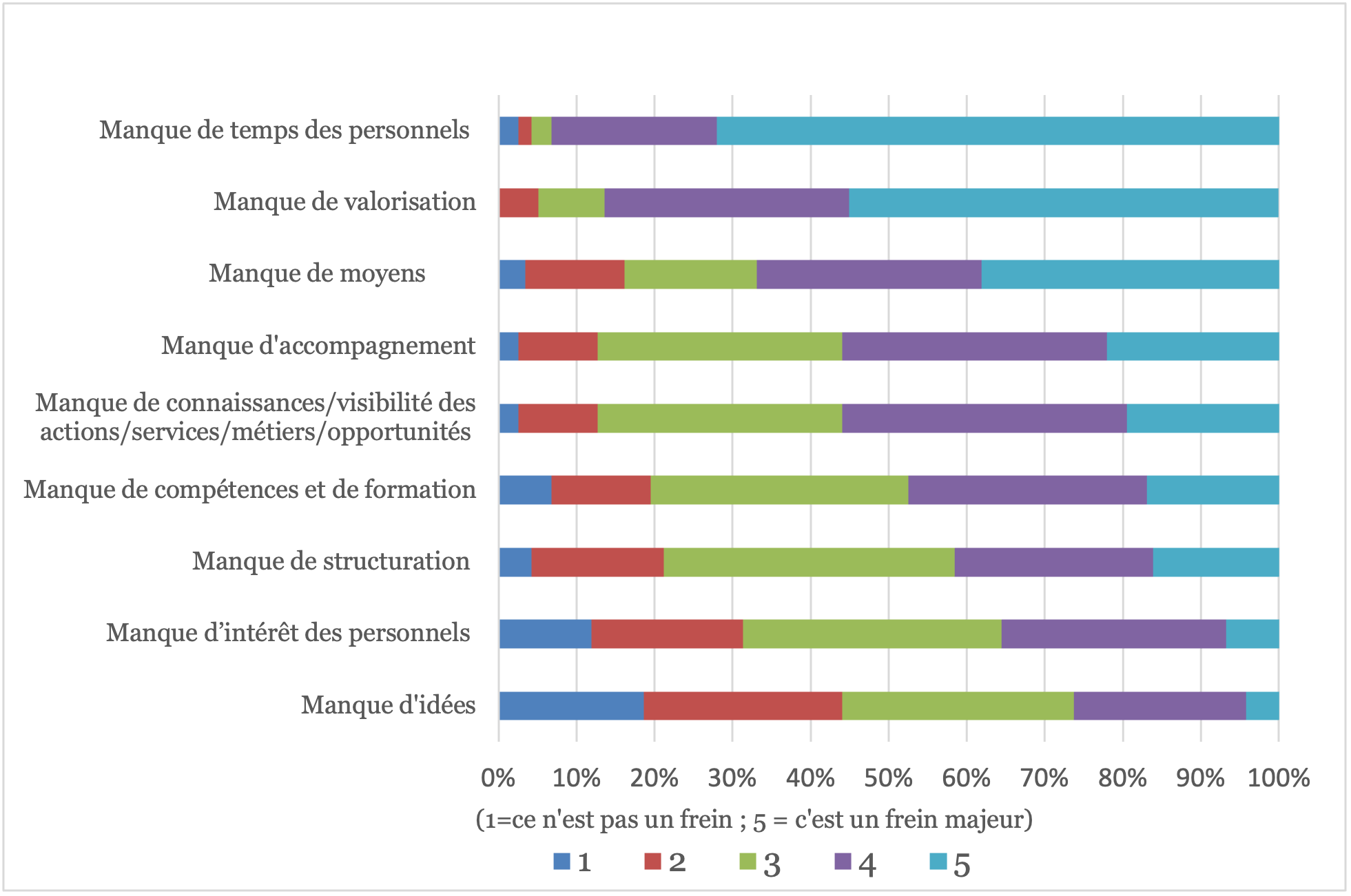

Figure 1 Perception des obstacles au développement de la médiation scientifique dans les universités et dans les organismes de recherche

Par ailleurs, alors que le manque de moyens apparait de manière assez attendue dans les réponses, le manque de compétences des chercheur·ses n’apparait dans les résultats de l’enquête qu’en sixième position, après le manque d’accompagnement et de connaissance ou de visibilité des actions, services, métiers et opportunités liés à la médiation scientifique (voir figure 1). Il est vrai qu’à peine 33,1% des personnes interrogées affirment être capables d’identifier les services et les personnes ressources en charge de la médiation scientifique dans leur organisme de rattachement (39,8% n’en sont pas capables, et 27,1% « à peu près capables »), alors même qu’une grande majorité des répondant·es affirment, comme nous l’avons vu, avoir déjà participé à des actions de médiation scientifique. Cette particularité résulte certainement de la manière dont se sont développées et continuent de s’organiser les actions de actions de médiation scientifique à l’université et dans les organismes de recherche, à partir du volontariat et de l’engagement individuels des chercheur·ses plutôt qu’à partir d’une véritable structuration collective.

Une mission inégalement prise en compte

Comme nous l’avons rappelé en introduction, la diffusion de la culture scientifique fait officiellement partie des missions des personnels de recherche depuis 1982. Or, alors que pour les partenaires de ReduRisk, la médiation scientifique relève clairement du rôle et de la responsabilité sociale des chercheur·ses, les résultats de l’enquête sont plus nuancés. Seuls 51,7% des répondant·es considèrent en effet la médiation scientifique comme faisant clairement partie des missions du chercheur5

. Dans les arguments avancés pour justifier leur positionnement, 35,6% des répondant·es estiment, comme les partenaires de ReduRisk, que la médiation scientifique entre dans les missions des chercheur·ses en termes de responsabilité sociale. Dans cette perspective, 10,6% d’entre eux soulignent plus particulièrement un retour nécessaire à la société du fait du financement public de la recherche scientifique, autre argument fréquemment rencontré dans la littérature. En revanche, seuls 4,8% des enquêté·es remarquent que la médiation scientifique fait statutairement partie des métiers de la recherche. 12,5% des répondant·es prennent quant à eux le soin de souligner que la médiation scientifique doit rester une activité facultative, au libre-choix des chercheur·ses.

Ce souhait est loin d’être anecdotique. Il souligne que « la diffusion de la culture scientifique, héritière des mouvements d’éducation populaire, reste largement tributaire des convictions des chercheurs » (Minault et al., 2021, p.6), reposant avant tout sur un engagement volontaire à l’échelle individuelle. Comme le soulignaient déjà P. Jensen et Y. Croissant en 2007, les activités de médiation scientifique dans les universités et dans les organismes de recherche sont ainsi largement « déterminée[s] par la disponibilité individuelle à consacrer une partie de son temps à cette activité, qui dépend vraisemblablement du temps que les activités “techniques”, jugées prioritaires, laissent libre, du goût personnel, de la manière dont le chercheur ressent leur appréciation par sa hiérarchie, ses collègues, etc. » (Jensen, Croissant, p.12)

Faut-il pour autant rendre obligatoires les activités de médiation scientifique dans les carrières des chercheur·ses ? Peut-être faut-il en réalité déplacer la réflexion. C’est en tout cas ce qu’engage à faire un partenaire de ReduRisk (E6) :

[I]l faut une organisation collective. Il faut une préparation collective pour pouvoir faire la médiation scientifique avec les bonnes personnes dans ce collectif, pas avec tout le monde. Ce n’est pas la peine d’envoyer un chercheur répondre aux médias s’il va être nul ou s’il n’a pas du tout envie. […] Il y a toute cette gamme dans la médiation qui fait que tout le monde n’est pas capable de tout faire. Mais par contre, la maison, c’est-à-dire l’institution, doit répondre.

En somme, il s’agirait de ne plus penser les activités de médiation scientifique à l’échelle strictement des personnels de recherche mais plutôt à celle des institutions. C’est en tout cas la conclusion à laquelle aboutissent également les auteurs en charge de la cartographie précédemment citée qui affirment que l’un des principaux enjeux est désormais « de passer d’une approche principalement militante à une démarche plus institutionnelle, davantage maîtrisée et pilotée » (Minault et al., 2021, p.22). Selon les auteurs de cette cartographie, cette transition peut se traduire à deux niveaux d’intervention et de pilotage. Le premier est stratégique, et une dynamique s’est engagée en ce sens ces dernières années, que ce soit par exemple par la création d’un label « Science avec et pour la société » par le MESRI ou par la constitution d’un réseau de vice-président·es culture scientifique et relations science société au niveau national.

Le second niveau est opérationnel, et concerne plus directement les personnels de recherche, dans la mesure où il s’agit de réfléchir au niveau d’organisation des actions de médiation scientifique à l’intérieur même des universités et des organismes de recherche. À l’heure actuelle, les institutions disposent généralement de services dédiés en partie ou en totalité à la médiation scientifique. Leurs rattachements sont toutefois divers, témoignant de la transversalité des questions sciences-société, qui en complexifient l’approche et rendent certainement difficiles une harmonisation au niveau national. Pour ne prendre que trois exemples à titre d’illustration, la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université est rattachée à la Direction de la Recherche et de la Valorisation, alors que les équipes en charge de la médiation scientifique dépendent, à l’Université Grenoble Alpes, d’une Direction de la Culture et de la Culture scientifique. Quant à l’Inrae, il dispose quant à lui d’un pôle Sciences en société au sein d’une direction pour la Science ouverte, qui contribue « à la stratégie de médiation scientifique de l’institut en lien avec sa direction de communication » (site de l’Inrae). Par ailleurs, l’investissement de la médiation scientifique à la fois par les universités et par les organismes de recherche pose également la question de la coordination des actions entre leurs différents services, en particulier dans le cas des UMR (Unité Mixte de Recherche).

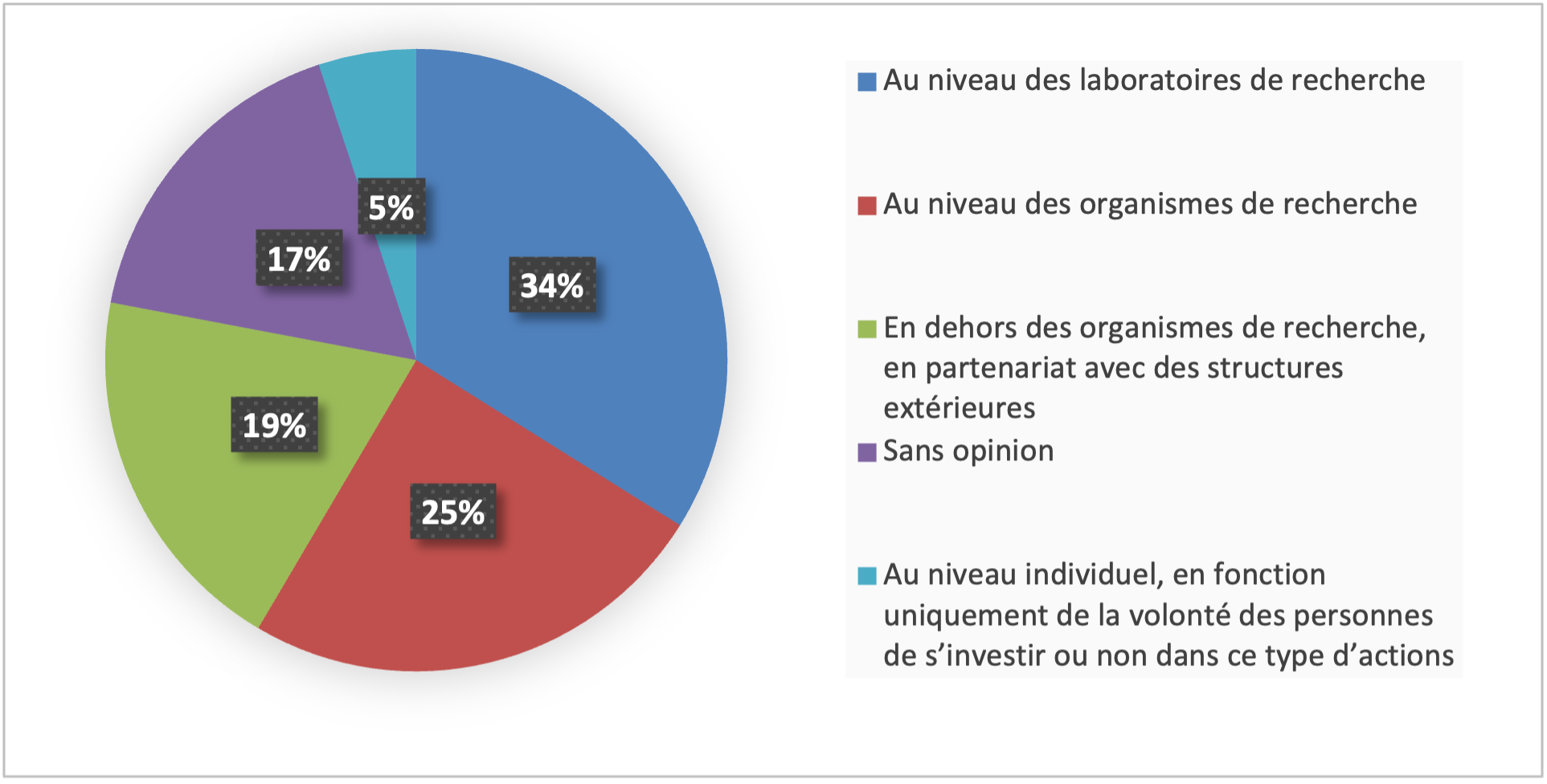

Tout cela contribue certainement à la difficulté d’identification des services dédiés précédemment soulignée, mais n’éclaire guère le niveau et le type de structure auxquels pourraient être organisées en priorité les actions de médiation scientifique. Une question qui, du fait de la situation qui vient juste d’être décrite, n’a pas de réponse simple, mais qui gagnerait certainement à être discutée avec les personnels de recherche, dès lors qu’ils sont considérés comme partie prenante du dialogue entre sciences et société. Dans cette perspective, c’est le niveau du laboratoire qui s’impose assez clairement dans les résultats de l’enquête menée (33,9%, voir figure 3), devant les universités et les organismes de recherche.

Figure 2 Perception de l’échelle d’organisation à privilégier pour les actions de MS

Quant aux partenaires du projet ReduRisk, ils identifiaient eux aussi comme niveau d’intervention le laboratoire mais aussi le projet de recherche. Cette approche va dans le sens des divers financements d’actions de médiation scientifique émergeant tant au niveau de l’ANR (Agence nationale de la Recherche) que de structures de recherche ou d’universités (voir par exemple les appels spécifiques mis en place par l’ANR destinés aux lauréat·es des AAP génériques de 2018 à 2022). Ce mode de fonctionnement interroge toutefois, à la fois quant à la pérennité des postes et des financements, alors que le constat de la « faiblesse des dispositifs internes d’accompagnement et d’appui des porteurs de projet » a déjà été établi (Minault et al., 2021, p. 24), mais aussi sur la manière dont, à nouveau, ces projets s’articulent aux services et aux personnels de médiation scientifique déjà existants. Là encore, cette articulation rencontre des difficultés, notamment car elle suppose pour les personnels de recherche qui se saisissent de ces financements non seulement une bonne connaissance de ces services (ce qui, on l’a vu, est loin d’être acquis), mais aussi la (re)connaissance d’un métier somme toute encore récent : le/la médiateur·rice scientifique.

Un manque de (re)connaissance du métier de médiateur·rice scientifique

Il reste un dernier point à interroger : la place et le rôle des médiateur·rices scientifiques à l’université et dans les organismes de recherche. Ce métier se révèle en effet encore peu connu des personnels de recherche. Ainsi, 45,8% des personnes ayant répondu à l’enquête ne le connaissaient pas. Les médiateur·rices scientifiques semblent donc encore occuper une place assez marginale dans les structures publiques d’enseignement supérieur et de recherche. Dans cette perspective, alors que 72,9% des répondant·es à l’enquête affirment que la place de la médiation scientifique dans les métiers et les structures de recherche publics est insuffisante, seul·es 43,2% d’entre eux/elles estiment en revanche que le nombre de médiateur.rices scientifiques n’y est pas suffisant. Plus intéressant encore, 36,4% d’entre eux/elles préfèrent ne pas se prononcer sur cette question, ce qui témoigne certainement d’une difficulté à évaluer leur présence dans les institutions dont ils/elles dépendent.

Le métier de médiateur·rice scientifique parait également difficile à situer. Il faut dire que, dès le départ, le terme est apparu « pour désigner une profession en émergence qui […] semblait devoir amalgamer plusieurs anciennes figures professionnelles liées à la vulgarisation, l’animation socio-culturelle, mais aussi à la communication scientifique et technologique, au partage des savoirs voire à la formation et à l’expression professionnelle » (Las Vergnas, 2016, p. 2). Cette transversalité, qui explique également la multiplicité des rattachements possibles dont il était précédemment question, se retrouve dans les représentations qu’en ont les personnels de recherche interrogés : alors qu’il est majoritairement perçu par les répondant·es à l’enquête comme faisant partie des métiers de la communication (65,3%), 57,6% le considèrent également comme un métier de la culture et 43,2% comme un métier de la recherche. D’ailleurs, il est aussi intéressant de remarquer que 44,9% d’entre eux/elles estiment que les médiateur·rices scientifiques doivent être rattachés à des services dédiés à la médiation scientifique ou aux rapports sciences-sociétés, loin devant les services de communication (17,8%) et de culture (3,4%), et même devant les laboratoires de recherche (19,5%), qui représentaient pourtant le niveau d’organisation privilégié des actions de médiation scientifique pour les enquêté·es. Peut-être est-ce une forme de reconnaissance intuitive de la spécificité d’un métier transversal non assimilable à d’autres postes dont il pourrait pourtant être perçu comme proche.

Par ailleurs, au-delà de cette complexité qui peut rendre l’identité professionnelle du médiateur·rice difficile à appréhender, sa raison même d’exister au sein des universités et des organismes de recherche est à interroger. En effet, si la médiation scientifique fait partie des missions des personnels de recherche, la présence de cet acteur supplémentaire est-elle réellement nécessaire ? L’exemple du projet ReduRisk est intéressant en ce sens. Les entretiens de fin de projet, en particulier, montrant une reconnaissance assez unanime de cette profession émergente, de ses compétences spécifiques et du temps nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont associées.

Pour autant, alors que, comme cela est d’ailleurs souligné dans les commentaires de plusieurs répondant·es de l’enquête, il pourrait être possible d’apparenter « la délégation de la communication à des professionnels […] à une forme de désengagement » du/de la chercheur·se (Carlino, Molinatti, 2019, p. 22), les partenaires de ReduRisk envisagent, quant à eux, le travail du/de la médiateur·rice scientifique bien plus en termes de collaboration que de substitution ou d’effacement :

Donc, du coup, ce que j’envisage, [….] c’est des collaborations avec des gens qui font de la médiation pratique. Je pense que un ne va pas sans l’autre, parce que celui qui fait la médiation scientifique, il aura jamais l’intégralité de l’information scientifique parce que il ne fait pas la recherche pointue sur le sujet. Et vice versa. Moi, si je fais de la recherche pointue sur un certain sujet, je n’aurais pas toutes les billes pour faire de la médiation scientifique correcte, on va dire. (E5)

Cette tendance se retrouve dans les résultats de l’enquête. Sur la faible proportion des personnes ayant déjà été accompagnées par un·e médiateur·rice lors d’actions de médiation scientifique (24,6%), toutes sans exception reconnaissent des compétences au/à la médiateur·rice que le/la chercheur·se ne possède pas nécessairement, et ce à un niveau de pourcentage plus élevé (86,4%) que les personnes n’ayant jamais participé à ce type d’actions (63,3%), ou l’ayant déjà fait, mais sans l’aide d’un·e médiateur·rice (61%). Ainsi, alors que, historiquement, « la montée en puissance de la notion de médiation appliquée au secteur de la […] culture scientifique […] est constamment liée à des questions de professionnalisation, qu’il s’agisse de reconnaître et valoriser les savoir-faire de professionnels en activité […] ou de former les (futurs) professionnels […] » (Bergeron, 2016, p. 5), il semble bien que ce soit la multiplication des collaborations des personnels de recherche avec les médiateur·rices qui permette la pleine reconnaissance de la plus-value et de la légitimité de cette profession.

Conclusion

Dans un contexte politique marqué par des mesures incitatives visant à favoriser l’investissement des personnels et des institutions scientifiques dans le dialogue sciences-société, l’article montre que les représentations des personnels de recherche de la médiation scientifique sont encore porteuses d’un certain nombre d’obstacles à une réelle prise en compte de la médiation scientifique dans l’activité scientifique, alors même que la majorité des personnes enquêté·es en est plutôt familière pour l’avoir déjà pratiquée. De ce point de vue, la place des activités de médiation scientifique au sein des universités et des organismes de recherche semble donc encore loin d’être pleinement acquise. Le manque de culture partagée, l’inégale prise en compte de la médiation scientifique comme mission des personnels de recherche ou encore l’absence de (re)connaissance des métiers de la médiations scientifiques s’ajoutent à des problèmes identifiés depuis longtemps, tels que le sentiment d’un manque de temps, de moyens, de compétences ou encore de reconnaissance des activités de médiation scientifique dans les carrières individuelles.

Ainsi, l’un des enjeux des universités et des organismes de recherche vis-à-vis de la relation entre sciences et société réside dans la construction d’un véritable positionnement sur cette question, qui puisse aussi impliquer pleinement les personnels de recherche. S’ils demandent à être prolongés et confirmés dans des recherches plus conséquentes et représentatives, les résultats présentés et discutés ici suggèrent toutefois que, au-delà des mesures et moyens actuellement mis en place, il ne sera sans doute possible d’y parvenir sans travailler également, au sein de la communauté scientifique, au développement d’une culture relative à la médiation scientifique. Un travail de clarification sur les usages terminologiques, les objectifs et les types d’actions de médiation scientifique, ou encore la création d’espaces de formation et de réflexion collective qui puissent générer de vrais lieux d’échange et d’acculturation sont par exemple tout autant nécessaires pour parvenir à une meilleure prise en compte de la médiation scientifique par les personnels de recherche dans leurs pratiques et leur identité professionnelles.

Notes

[1] « Science avec et pour la société » : La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal présente les mesures issues de la loi de programmation de la recherche (s. d.), enseignementsup-recherche.gouv.fr, consulté le 15 avril 2024, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/science-avec-et-pour-la-societe-la-ministre-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-47004

[2] L’intitulié exact est : Master « information et médiation scientifique et technique », parcours « Information et médiation scientifique en environnement »

[3] Devenir membre de l’IUF – Institut Universitaire de France (s. d.), iufrance.fr, consulté le 1er octobre 2024, https://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html

[4] Modèle de l’instruction publique, du débat public et de la co-production des savoirs.

[5] Cette différence est certainement à mettre en lien avec le profil des chercheur.ses du projet ReduRisk, qui peut favoriser une sensibilité à la médiation scientifique (recherches appliquées, thématiques en lien avec les rapports sciences-sociétés ou expériences professionnelles en dehors du monde de la recherche).

Références bibliographiques

Bergeron, Andrée (2016), « Médiation scientifique, retour sur la genèse d’une catégorie et ses usages », Arts et Savoirs, n° 17 [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://doi.org/10.4000/aes.876

Bordeaux, Marie-Christine ; Chambru, Mikaël (2020), « L’université, des liens à construire entre sciences et citoyens : évidence ou défi ? ,» Horizons publics, Hors-série Citoyenneté et innovation : l’université Grenoble Alpes au cœur des grands débats de société, [en ligne] consulté le 6 oct. 2024, https://www.horizonspublics.fr/education/luniversite-des-liens-construire-entre-sciences-et-citoyens-evidence-ou-defi

Callon, Michel (1998), « Des différentes formes de démocratie technique », Annales des Mines/Responsabilité & Environnement, n°9, p. 63-73.

Carlino, Vincent ; Molinatti, Grégoire (2020), « Traces numériques et engagement du chercheur : Contribution à une éthique de la communication en régime de controverse », Les Enjeux de l’information et de la communication, n° 20/2 [en ligne], consulté le 7 oct. 2024, https://shs.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2019-2?lang=fr

Crettaz von Roten, Fabienne ; Moeschler, Olivier (2010), « Les relations entre les scientifiques et la société », Sociologie, n°1, vol. 1, p. 45-60 [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://doi.org/10.3917/socio.001.0045

Dewey, John (1938), Logic, the theory of inquiry, New York : H. Holt and Company.

Gingras, Yves (2020), Sociologie des sciences, Paris : Presses Universitaires de France, également [en ligne], consulté le 5 février 2025, https://doi.org/10.3917/puf.gingr.2020.01

Jodelet, Denise (dir.) (2003), Les représentations sociales, Paris : Presses Universitaires de France, également [en ligne], consulté le 5 février 2025, https://shs.cairn.info/les-representations-sociales–9782130537656

Jensen, Pablo ; Croissant, Yves (2007), « Activité de vulgarisation des chercheurs CNRS : un état des lieux », Journal of Science Communication, vol.6, n°3 [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://jcom.sissa.it/article/230/galley/334/download/

Jurdant, Baudoin (2009), Communication scientifique et réflexivité, science-societe.fr, consulté le 6 oct. 2024, https://science-societe.fr/baudouin-jurdant-intervention-communication-scientifique-et-reflexivite-2009/

Lapassade, Georges (2016), « Observation participante » (p. 392-407), in Barus-Michel, Jacqueline ; Enriquez, Eugène ; Lévy, André (dir.), Vocabulaire de psychosociologie, Toulouse : Erés, également [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://www.cairn.info/vocabulaire-de-psychosociologie–9782749229829-page-392.htm

Las Vergnas, Olivier (2011), « L’institutionnalisation de la “culture scientifique et technique”, un fait social français (1970 – 2010) », Savoirs, vol.3, n°27, p. 9-6, [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://doi.org/10.3917/savo.027.0009

Las Vergnas, Olivier (2016), « De la médiation scientifique aux sciences dans la société, 30 ans d’ambiguïtés de l’action culturelle scientifique » (p. 177-187), in Serain, Fanny ; Vaysse, François ; Chazottes, Patrice ; Caillet, Élizabeth (dir.), La médiation culturelle : Cinquième roue du carrosse, Paris : L’Harmattan

Le Gall, Alain-Hervé (2017), « Le paysage de la “culture scientifique, technique et industrielle” en France : Les acteurs de la médiation scientifique » (p. 201-223), in Netzer, Michel (dir.), Les sciences en bibliothèque, Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, également [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://doi.org/10.3917/elec.netz.2017.01.0201

Maillot, Lionel (2018), La vulgarisation scientifique et les doctorants : Mesure de l’engagement, exploration d’effets sur le chercheur, thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication, Université Bourgogne Franche-Comté.

Minault, Bertrand ; Gicquel, Rémy ; Van de Weghe, Pierre (2021), Cartographie des actions conduites par les établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) en matière de relations entre science et société, rapport n°2021-065 [en ligne], consulté le 6 oct. 2024, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/IGESR-Rapport-2021-065-Cartographie-actions-etablissements-ESR-relations-science-societe_1406429.pdf

Auteure

Erika Riberi

erika.riberi@univ-amu.fr