Les interactions sciences et société en France et au Québec : identités narratives des chercheurs et traditions de recherche en SHS

Résumé

S’inscrivant dans un contexte parfois perçu comme une perte de confiance de la société envers la science moderne, le questionnement Science avec et pour la société (Saps), largement déployé aujourd’hui, englobe une réflexion large sur les interactions entre les lieux de production des savoirs et la société. Mais comment les chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es envisagent-ils et elles ces interactions ? A travers l’analyse de récits d’universitaires en sciences humaines et sociales, en France et au Québec, nous avons mis à jour des expériences collaboratives complexes, souvent très éloignées des modèles de diffusion habituellement proposés par les acteurs de la culture scientifique.

Mots clés

Récit, interaction sciences et société, chercheur·e, France, Québec

In English

Title

Science and society interactions in France and Quebec: narrative identities of researchers and research traditions in SHS

Abstract

Against the backdrop of what is sometimes perceived as society’s loss of confidence in modern science, the questioning of Science with and for Society (Saps), widely deployed today, encompasses a broad reflection on the interactions between the places of production of knowledge and society. But how do researchers and teacher-researchers envisage these interactions? Through the analysis of stories from academics in the humanities and social sciences, in France and Quebec, we have uncovered complex collaborative partnership experiences, often very far from the diffusion models usually proposed by actors in scientific

Keywords

Story, interaction science and society, researcher, France, Québec

En Español

Título

Las interacciones entre « ciencia y sociedad » en Francia y Quebec: identidades narrativas de los investigadores y tradiciones de investigación en ciencias sociales y humanidades.

Resumen

En un contexto que, a veces, se percibe como una pérdida de confianza de la sociedad en la ciencia moderna, el cuestionamiento « Ciencia con y para la sociedad » (Saps), muy extendido en la actualidad, abarca una amplia reflexión sobre las interacciones entre los lugares de producción del conocimiento y la sociedad. Pero, ¿cómo ven los investigadores y los profesores-investigadores estas interacciones? A través del análisis de narrativas de académicos de ciencias humanas y sociales, en Francia y Quebec, hemos puesto de manifiesto experiencias colaborativas complejas, a menudo muy alejadas de los modelos de difusión que suelen proponer los actores de la cultura científica.

Palabras clave

Narrativa, interacción entre ciencia y sociedad, investigador, Francia, Quebec

Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :

Lefebvre Muriel « Les interactions sciences et société en France et au Québec : identités narratives des chercheurs et traditions de recherche en SHS », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.12 à 25, consulté le mardi 24 février 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/01-les-interactions-sciences-et-societe-en-france-et-au-quebec-identites-narratives-des-chercheurs-et-traditions-de-recherche-en-shs/

Introduction

Les réflexions sur les relations sciences et société ont désormais plus de 40 ans. S’inscrivant dans un contexte parfois perçu comme de perte de confiance de la société envers la science moderne, ces réflexions visent à établir un nouveau contrat social (Gingras, 2016). En France, on peut évoquer la création en 2012 du Conseil national de la culture scientifique, technique et industriel (CNCSTI), aujourd’hui en sommeil, puis la Loi Programmation de la Recherche de 2021-2030, spécifiant l’importance de la thématique « science avec et pour la société » (SAPS), assortie de nombreux financements et projets. Un label Saps a par exemple été créé en 2021, et cela jusqu’en 2024, attribuant un budget conséquent à trente-quatre universités françaises (4,5 millions d’euros ont été distribués aux établissements lauréats). Les enjeux liés à la dynamique de circulation des savoirs en dehors de la sphère académique et à l’appropriation sociale des savoirs sont ainsi, désormais, très régulièrement évoqués par les acteurs de la recherche (Le Marec, 2010 ; Felt et al., 2017 ; Gascoigne et al., 2020).

Le même mouvement peut être observé dans d’autres pays. A l’échelle européenne, la thématique sciences et société a ainsi été réaffirmée à l’occasion du 9e Programme-Cadre Recherche et Développement, le Programme Horizon Europe en rappelant le rôle et les missions de médiation scientifique des institutions de recherches, car porteuses de nombreux enjeux sociétaux. Une réflexion identique a également cours au Canada, et notamment au Québec, où le développement, dès les années 70, des services aux collectivités montre l’importance, pour les universités du réseau québécois, d’échanges entre les sphères scientifiques, sociales et les politiques publiques.

Le questionnement Saps, largement déployé aujourd’hui, englobe finalement une réflexion étendue sur les modalités d’interaction entre les lieux de production des savoirs (et notamment les universités) et la société (Nowotny et al., 2001 ; Felt et al., 2017 ; Minault et al., 2021).

Mais comment les chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es envisagent-ils et elles ces interactions ? Dans cette recherche, nous avons choisi de partir des trajectoires professionnelles d’universitaires et de la place que les activités sciences et société occupent dans leur quotidien professionnel. Notre parti pris a été d’interroger les récits d’expérience de chercheur·es en sciences humaines et sociales. En effet, les sciences humaines et sociales sont fréquemment considérées comme incluses dans la culture. De ce fait, elles ne nécessiteraient pas d’efforts particuliers de vulgarisation, ce qui explique en partie pour quelle raison elles sont si rarement présentées comme des disciplines concernées par les interactions sciences et société (Le Marec, 2017).

Afin de mieux appréhender la perception que les chercheur·es en SHS ont de ces interactions, nous avons réalisé une étude qualitative comparative entre deux universités de deux pays distincts : l’Université de Toulouse Jean Jaurès en France et l’Université du Québec à Montréal au Canada (UQAM). A travers l’analyse de récits d’universitaires des deux côtés de l’Atlantique, nous avons mis à jour des expériences collaboratives complexes, souvent très éloignées des modèles de diffusion habituellement proposés, à la fois par les chercheurs en communication scientifique et par les acteurs de la culture scientifique (Maillot, 2018). Ces récits rendent en effet compte de liens multiples – mais pas toujours mis en visibilité – avec des acteurs très divers, accompagnant la plupart des processus de production des connaissances.

Une étude comparative entre contexte universitaire français et québécois

Comment les chercheur·es en sciences humaines et sociales de deux pays distincts, ayant des traditions et des histoires différentes, racontent-ils et elles leur métier ? Et comment, à travers ces récits, envisagent-ils et elles leur implication dans des actions « sciences et société » ? Plus largement, quelles visions ont-ils et elles des interactions sciences et société et de leur visibilité ?

Deux universités aux profils similaires

Afin de répondre à ces questions, nous avons choisi de comparer les discours de chercheur·es de deux universités de part et d’autre de l’Atlantique : en France (l’UT2J : Université Toulouse Jean Jaurès) et au Québec (l’UQAM : Université du Québec à Montréal) dans le but d’analyser les différentes mises en récit dont font l’objet leurs pratiques de circulation des connaissances vers un public non académique. Ces deux universités, francophones, ont été créées à la fin des années 60, dans des contextes similaires (développement massif de l’enseignement supérieur notamment). Elles sont par ailleurs essentiellement tournées par les sciences humaines et sociales.

Que ce soit en France ou au Québec, la circulation des connaissances fait partie des missions des chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es. Au Québec, les conventions collectives de chaque établissement fixent les missions de leurs enseignant·es-chercheur·es. Ainsi, à l’UQAM, trois missions sont indiquées : enseignement, recherche et service à la collectivité (responsabilités administratives). En France, la diffusion des connaissances est inscrite dans le décret définissant les métiers d’enseignant·es-chercheur·es et de chercheur·es depuis 1984, réaffirmé dans le décret de 2009, aux côtés des missions d’enseignement et de recherche.

Méthodologie et corpus

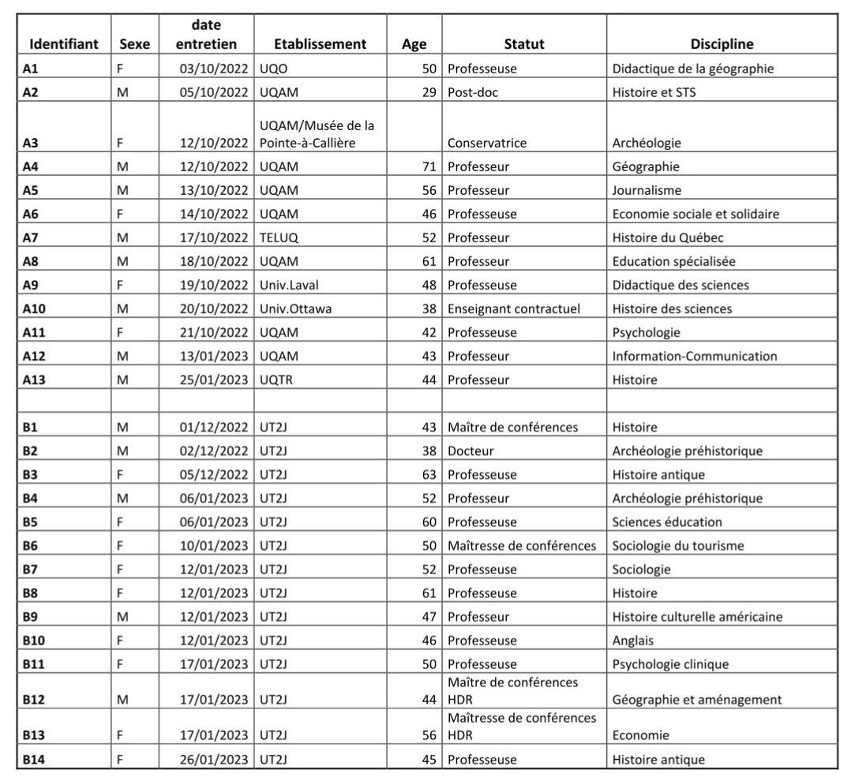

Notre enquête, essentiellement exploratoire, s’appuie sur les récits des pratiques professionnelles « ordinaires » d’actions sciences et société d’acteurs et actrices de la recherche. Pour ce faire, nous avons réalisé 27 entretiens semi-directifs (13 au Québec et 14 en France) durant l’année universitaire 2022-2023, avec des chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es essentiellement titulaires (un doctorant et deux post-doctorants font néanmoins partie de notre terrain au Québec), toujours en sciences humaines et sociales, mais issus de disciplines aussi variées que l’histoire, la géographie, les sciences de la communication, l’archéologie, les sciences de l’éducation, la psychologie, l’économie et la sociologie. Au-delà de pratiques disciplinaires distinctes, le point commun entre les différents chercheur·es rencontré·es était leur intérêt affiché pour les échanges avec un public extra-académique et leurs pratiques d’échanges diversifiées.

Figure 1. Listes des entretiens réalisés

Les entretiens se sont déroulés en 3 temps : le premier portait sur la trajectoire professionnelle des enseignant·es-chercheur·es, le deuxième avait trait au recueil de définitions de termes concernant la circulation des connaissances (vulgarisation, diffusion des connaissances, médiation scientifique, culture scientifique, communication scientifique, courtage des connaissances, mobilisation des connaissances, transfert des connaissances, valorisation des connaissances), le troisième concernait les récits sur leurs pratiques de diffusion des connaissances (format, public, objectif) mais aussi sur leurs motivations pour de telles actions, la place de ces activités dans leurs activités professionnelles et leur perception de la reconnaissance ou non de ces activités par leur institution.

Les mises en récit

Cet article s’appuie sur la notion de récit, qui permet d’analyser un discours à partir de ce qui est raconté, constituant à la fois une histoire et une « mise en ordre du réel » (Charaudeau, 2011). Le récit est ainsi envisagé en tant que construction sociale qui donne à voir ce que les acteurs et actrices comprennent du monde, le sens qu’ils et elles attribuent à leur environnement et à leurs actions. Par ailleurs, un récit comporte une dimension biographique et revient donc sur les trajectoires et les expériences. Il s’agit d’un outil sociologique particulièrement pertinent pour approcher « l’expérience humaine », rendre discursive et donc visible l’ordinaire des acteurs.

Nous complétons la notion de récit par le concept d’identité narrative développé par Paul Ricoeur (Ricoeur, 1988). L’identité narrative rend compte de la capacité de chaque individu à organiser les éléments de son existence personnelle à travers tout récit. En se racontant, l’individu construit une mise en cohérence de son expérience, dans une démarche réflexive qui participe à la construction d’une identité personnelle. Dans le cadre de cet article, le concept d’identité narrative offre la possibilité d’analyser la manière dont les chercheur·es rencontré·es perçoivent leurs actions et la mise en visibilité de celles-ci, à la fois dans l’espace institutionnel de l’université et dans l’espace public, afin de construire leur identité d’universitaires mais aussi d’acteurs et actrices dans les interactions sciences et société.

De quelles médiations les chercheurs se disent-ils les acteurs ?

Comment les chercheur·es choisissent-ils et elles de rendre compte de leurs interactions avec les acteurs extra-académiques ? Avec quels enjeux ? Dans un premier temps, nous avons choisi de nous concentrer sur les récits des chercheur·es autour de leurs pratiques quotidiennes de circulation des connaissances en dehors du seul monde académique.

Comment parler des interactions sciences et société ?

Au début de chaque entretien, il a été demandé aux chercheur·es rencontré·es de commenter les termes portant sur la circulation des connaissances et mobilisés institutionnellement, que ce soit en France (vulgarisation, culture scientifique, médiation scientifique, communication scientifique, valorisation, etc.), ou au Québec (vulgarisation, mobilisation des connaissances, courtage des connaissances, transfert, valorisation, etc.).

Seul le terme de vulgarisation a semblé consensuel des deux côtés de l’Atlantique. Il a été défini comme une activité permettant de « rendre accessible des connaissances un peu pointues au plus grand nombre » (B14) ou encore de « mettre à la portée de tous, donc être en capacité de pouvoir raconter des choses très complexes […] qui puisse être abordable par tous parce que j’estime que la recherche elle doit être, enfin, le savoir n’est pas à part » (B5), s’adressant à un « public non académique », « populaire » voire « citoyen » (B13). Ce terme est néanmoins beaucoup plus utilisé en France qu’au Québec, où les chercheur·es, ont davantage souligné sa dimension unilatérale et descendante : « Je trouve que l’expression vulgarisation est en général assez inadéquate, a un caractère relativement arrogant vis-à-vis des interlocuteurs […] avec une idée derrière qui est celle d’un nivellement par le bas » (A9).

Concernant les autres termes proposés, apparait, en France, une véritable méconnaissance des expressions traditionnellement mobilisées par les professionnel·les de la culture scientifique ou par les institutions universitaires. En effet, les chercheur·es rencontré·es ne connaissent pas les expressions de culture scientifique et technique (CST) ou de médiation scientifique, utilisés par les associations et les centres de sciences notamment et issus du monde de la culture (Bordeaux, Caillet, 2013). Les termes mobilisés par les établissements producteurs des savoirs, comme diffusion ou valorisation sont eux aussi généralement absents du vocabulaire des chercheur·es, lesquel·les détournent bien souvent le sens institutionnel de ces terminologies spécialisées. Ainsi, la culture scientifique a été envisagée à plusieurs reprises, uniquement d’un point de vue académique, comme l’ensemble des méthodes et valeurs propres à une discipline, par exemple, sans lien avec le grand public : cela serait « notre bulle. J’ai envie de dire notre champ d’action, de travail, de réflexion, qui nous confèrent une manière, on va dire de penser, de raisonner » (B6). La communication scientifique, terme mobilisé en France dans les années 90 pour évoquer la communication institutionnelle des contenus scientifiques vers un grand public est, de son côté, réduite à des échanges académiques entre chercheurs : « c’est le truc classique dans les colloques, les journées d’études. C’est être en capacité de donner à voir à mes collègues, de la communauté scientifique, mon travail » (B5). De son côté, enfin, la médiation scientifique est bien souvent associée à la vulgarisation scientifique, sans que ne soit prise en compte sa dimension interactive : « la médiation scientifique, je dirais que c’est le nouveau terme pour la vulgarisation […] j’ai l’impression que c’est un terme un peu plus académique pour dire vulgarisation et du coup valorisation » (B8).

La mobilisation des connaissances, au Québec, est, quant à elle, comprise comme la réutilisation des résultats de la recherche de/vers/pour/par la société : « La mobilisation des connaissances, je vois ça comme le partage avec les communautés de pratique. […] Mobilisation des connaissances et transfert des connaissances, ça se rejoint » (A10). Cette acceptation semble faire consensus parmi les chercheur·es québécois rencontré·es, tout comme la notion de « recherche partenariale », souvent abordée en complément des termes proposés. Quelques universitaires québécois ont cependant rajouté une dimension plus critique à cette définition : la « mobilisation des connaissances, ça renvoie à argent. C’est le jargon des organismes de subvention. J’entends ça, je pense en mode stratégique » (A13).

Finalement, les asymétries langagières que nous avons relevées soulignent différentes conceptions des liens sciences et société. Ainsi, à l’université Toulouse Jean Jaurès, au moins trois champs lexicaux (vulgarisation, diffusion et valorisation, médiation et culture scientifique et technique) sont mobilisés, renvoyant respectivement à trois groupes professionnels distincts (chercheur·es, institutions académiques, professionnel·les de la culture scientifique), tandis qu’à l’UQAM, le vocabulaire mobilisé semble plus consensuel. Comme le montrent ces usages différenciés, le choix du terme cité pour évoquer la circulation des savoirs renvoie à différentes conceptions politiques de la recherche et des liens sciences et société dans l’un ou l’autre établissement. En cela, France et Québec se distinguent, tant leurs traditions de recherche sont différentes, les universités québécoises valorisant depuis longtemps des recherches partenariales et collaboratives, tandis que leurs homologues françaises sont moins clairement inscrites dans cette dynamique.

Etonnament, les termes de « recherches participatives » ou de « science ouverte » ont été rarement mentionnés, que ce soit au Québec ou surtout en France, où ces thématiques font pourtant partie des problématiques Saps aujourd’hui largement relayées dans les universités.

Récits d’expérience professionnelle : des actions plus ou moins participatives

A la question initiale, portant sur les activités de circulation des connaissances avec ou vers un public extra-académique, les chercheur·es ont répondu en explicitant les nombreux échanges et collaborations noués avec des acteurs et actrices extra-académiques. Ils ont alors systématiquement rendu compte d’actions « sciences et société » diversifiées et élaborées dans des contextes multiples et en partenariat avec des acteurs aux statuts divers (État, collectivités, associations, entreprises, habitants et citoyens…).

Nous avons classé ces récits d’expériences professionnelles en fonction de la dimension participative des actions évoquées. Cela a conduit à établir quatre figures de chercheur·es, renvoyant à quatre « identités narratives » distinctes. Ces figures ne sont pas exclusives, un·e même universitaire pouvant en adopter plusieurs, selon les contextes considérés. Comme nous l’expliciterons, ces différentes figures de chercheur·es ne sont cependant pas mises en visibilité de manière similaire par les différentes universités concernées, donnant ainsi à voir les priorités politiques de chaque établissement.

La figure du chercheur·e-vulgarisateur : une approche unidirectionnelle des relations sciences et société

Nombreux sont les chercheur·es rencontré·es qui ont évoqué les multiples sollicitations dont ils et elles font l’objet. Ainsi, les universitaires ont par exemple mentionné les sollicitations médiatiques, que ce soit la télévision (invitations récurrentes pour commenter les élections américaines (B9)), la radio ou encore la presse. Comme le signale un chercheur québécois, cela devient rapidement un cercle vicieux ou vertueux, selon le point de vue : une fois identifié comme interlocuteur potentiel sur un sujet donné, il serait par exemple devenu « l’historien que les médias appellent » (A7).

Ces formats « traditionnels » ont cependant évolué. Ainsi, podcasts, webdocs, blogs, mini-conf’ ont été cités, contribuant à identifier et à échanger avec de nouveaux publics : « L’avantage du Web documentaire, c’est que c’est des plateformes en ligne qui permettent de diffuser des informations différentes mais surtout avec des niveaux d’accès différents ce qui permet de toucher un public très différent.[…] Nous, on vise le grand public mais en fait ce web documentaire là, il est utilisé en classe pour former les infirmières d’aujourd’hui et en même temps, on vise nos collègues historiens historiennes, on vise tous les soignants notamment les soignants en psychiatrie. Donc il y a des strates en fait. On touche les soignants formés ou en formation. » (A10).

Les chercheur·es ont également mentionné leurs très nombreuses conférences publiques. Au-delà des interventions organisées par les professionnel·les de la culture scientifique ou par les institutions universitaires, les chercheur·es ont signalé les multiples demandes par les comités d’entreprise de grandes firmes (à Toulouse, le comité d’entreprise d’Airbus a ainsi été cité à plusieurs reprises) ou les syndicats, montrant en quoi la conférence, support traditionnel s’il en est, peut être mobilisé pour un public inattendu : « Ca m’est arrivé [d’être sollicitée par] des syndicats, notamment les secteurs féminins des syndicats de la CGT, de la CFDT ou de FO » (B8).

Finalement, comme s’il s’agissait de ce qui était le plus attendu, car généralement le plus valorisé par les institutions universitaires, les récits d’expérience se sont presque toujours appuyés sur une vision assez traditionnelle de la vulgarisation : transmission de connaissances, de manière unidirectionnelle et descendante, sans véritable interaction. Si les formats mobilisés restent globalement classiques, les publics de ces actions sont eux diversifiés. Or, ces publics spécifiques ne sont malheureusement jamais mentionnés dans les grandes enquêtes sur les pratiques de vulgarisation des chercheur·es, notamment parce que ces dernières ne portent généralement que sur le domaine STS (Science, Technique, Santé) (Bauer et Jensen, 2011 ; Maillot, 2018) qui pourrait, à tort, sembler moins ancré dans des thématiques directement sociales et politiques.

La figure du chercheur·e-médiateur : vers un espace de dialogue

Mais les récits recueillis détaillent également des formats plus interactifs, prenant davantage en compte les réactions du public. Ont ainsi été mentionnés les cafés-débats, les bords de scènes, les balades contées, les ateliers pour les scolaires, etc. auxquels les chercheurs avaient participé, générant un sentiment de « plaisir » : plaisir d’enseigner, de diffuser, d’échanger et de vivre des moments partagés, à la fois entre chercheur·es (plaisir de participer à une aventure collective comme un festival (B3)) mais également avec des « gens très différents, d’autres milieux » (B13). C’est finalement « le côté sympa des échanges » (B7), le « plaisir, parfois tendu, d’échanger avec des adversaires discursifs » (A8) qui sont essentiellement mis en avant.

Cette figure renvoie aux activités de médiation scientifique : les chercheur·es interagissent avec un public donné, à travers des « rencontres » qui nourrissent aussi bien le public que les chercheur·es (Jurdant, 2009). A ce titre, à travers ces actions, les chercheur·es revendiquent alors un rôle de « médiateurs » entre sciences et société, attentifs à exposer la dimension sociale et citoyenne de la recherche.

La figure du chercheur·e-expert : l’articulation avec différentes institutions

Les chercheur·es ont également fait part de sollicitations régulières pour des activités d’expertise, que ce soit en participant à des conseils scientifiques (d’exposition (B4), de parcs naturels, ou pour la rédaction de manuels scolaires) ou en dispensant des formations, à destination d’élus et de collectivités notamment (B12).

Ces activités d’expertise constituent des moments essentiels de leur vie professionnelle. Il s’agit de situations d’échanges hors du cadre universitaire, avec un public ancré dans le monde socio-économique (A2). En participant à « la mission de service public de l’université » (B9), ces activités leur permettraient d’« améliorer la qualité de vie de tout le monde » (B6), en précisant les enjeux afin que « la population puisse décider » et « participer à des prises de décisions sur le terrain » (B6). Comme l’ont souligné plusieurs chercheur·es, cette figure du chercheur·e-expert peut néanmoins devenir inconfortable d’un point de vue éthique, le risque d’instrumentalisation n’étant jamais très éloigné (A12). Un chercheur a ainsi déclaré qu’il ne participait à des activités d’expertise « que si c’est commandité par les pouvoirs publics, sinon, c’est contre mes principes » (A2). La figure du chercheur·e-expert se double ici d’une approche réflexive : le·a chercheur·e met en avant et assume son rôle de médiateur voire d’intermédiateur entre professionnels et décideurs politiques.

La figure du chercheur·e-collaboratif : une démarche de co-construction des savoirs

Enfin, pour les universitaires interrogé.e.s effectuant leurs recherches en sciences humaines et sociales, la question du terrain s’est posée avec une acuité particulière, révélant les liens progressivement noués avec des acteurs non académiques, à la fois acteurs du terrain de recherche mais aussi interlocuteurs participant à l’élaboration des problématiques de recherche. L’ensemble de ces acteurs (communautés professionnelles, associations, pouvoirs publics, collectivités locales et territoriales, syndicats et partis politiques, établissements culturels, etc.) est traditionnellement appelé « tiers secteur scientifique » (Bonneuil et Gaudillière, 2001). La mobilisation de ce « tiers secteur scientifique » a été soulignée à la fois au Québec et en France, par des enseignant·es-chercheur·es en psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, géographie, sciences de l’information et de la communication mais aussi en histoire contemporaine, comme le rapporte par exemple une chercheuse québécoise : « Les projets que je peux avoir avec le service aux collectivités, là vraiment, on est dans une co-construction des projets, on est dans une réalité tout autre vraiment avec les acteurs. Au comité d’encadrement, on développe ensemble la problématique. On co-construit les outils de collecte par exemple. » (A6)

Ces recherches collaboratives concernent aussi bien des citoyen·nes que des professionnel·les, des associations ou encore des syndicats par exemple. Il s’agit, pour ces chercheur·es d’« enrichir les pratiques des acteurs sur le terrain » (B6), les « organismes communautaires [étant] très intéressés, cela leur permet d’innover dans leurs pratiques » (A8). Plus globalement, les chercheur·es ont évoqué un sentiment d’« utilité sociale » (B12), ce que rapporte une chercheuse québécoise : « on va avoir un défi, une fois la recherche menée […] pour pouvoir valider nos résultats, avoir échangés avec les participants pour pouvoir avoir leur feedback, leur retour et s’assurer d’une pertinence sociale et qu’on répondait bien aux besoins leur initiaux » (A6).

La figure du chercheur·e-collaboratif est finalement celle qui a été la plus mise en avant dans tous les entretiens réalisés. Quasiment tous les chercheur·es rencontré·es, d’une manière ou d’une autre, construisent une identité narrative s’appuyant sur des expériences de recherche en interaction directe et régulière avec des acteurs non académiques. La circulation des connaissances et plus largement les activités de médiation avec des collaborateurs non académiques, ont alors été présentées comme inhérentes aux processus de production des connaissances dans un cadre participatif. Comme l’ont souligné les universitaires rencontré.es, tout projet collaboratif implique, de fait, des actions de médiation.

Cependant, si les chercheur·es rencontré·es au Québec parlent plus volontiers de recherche partenariale ou collaboratives avec des acteurs extra-académiques, en articulation avec les services aux collectivités, les récits des chercheur·es français·es, même à travers une terminologie différente, renvoient à des pratiques en grande partie similaires mais non institutionnalisées et de fait peu reconnues (c’est-à-dire peu prises en compte dans les procédures de recrutement ou d’avancement de carrière). Ce manque de reconnaissance institutionnelle a suscité, en France essentiellement, un discours parfois teinté d’amertume. Nous y reviendrons.

Quelles visibilités pour les relations sciences et société ?

Finalement, l’analyse des récits professionnels des chercheur·es, au travers notamment du concept d’identité narrative (Ricoeur, 1988), met en évidence l’importance pour le personnel de la recherche, des interactions régulières avec des acteurs extra-académiques, dans les pratiques de recherche quotidiennes des universitaires, rendant caduque toute séparation artificielle entre sciences et société. Que ce soit en France ou au Québec, les chercheur·es en sciences humaines et sociales, loin d’être isolés ou déconnectés des enjeux de société, ont construit une identité narrative centrée sur les interactions sciences et société et les problématiques liées au programme Saps.

L’analyse des quatre figures de chercheur·es proposées : le·a chercheur·e-vulgarisateur, le·a chercheur·e-médiateur, le·a chercheur·e-expert et le·a chercheur·e-collaboratif, met en évidence l’importance des liens sciences et société pour les universitaires. Ceux-ci se positionnent en effet, dans leur récit, comme des intermédiaires et des facilitateurs, impliqués directement dans l’articulation incessante entre monde universitaire et monde social. Mais ces différentes figures ne bénéficient pas de la même valorisation et de la même reconnaissance selon l’établissement des chercheur·es concerné·es et selon leur pays.

Deux modèles politiques peuvent finalement être identifiés. Au Québec, les recherches partenariales et collaboratives sont en grande partie institutionnalisées, à travers notamment le service aux collectivités (créé en 1979). En France, les actions des chercheur·es d’institutions universitaires, notamment lorsque celles-ci n’ont pas bénéficié d’un label Saps et des moyens humains associés, restent peu valorisées, peu visibles et rarement identifiées, à la fois par leur université d’origine mais également par le grand public.

Se pose donc finalement la question de la différence de visibilité de ces actions sciences et société, selon que le·a chercheur·es dépend d’une université française (n’ayant pas bénéficié du label Saps) ou d’une université du réseau des universités du Québec. Trois dimensions au moins à ce manque de visibilité en France méritent d’être explicitées.

Tout d’abord, comme nous l’avons évoqué précédemment, que ce soit en France ou au Québec, les actions sciences et société rapportées par les universitaires rencontrés sont très éloignées de celles mentionnées dans les études sur l’« engagement » des chercheurs dans les activités de vulgarisation scientifique (Bauer et Jensen, 2011). L’article souligne le décalage entre les actions sciences et société effectivement mentionnées par les chercheur·es et celles traditionnellement proposées dans les questionnaires et études quantitatives visant à les recenser (Maillot, 2018). Ces enquêtes, citées abondamment par les professionnel·les de la culture scientifique, valorisent essentiellement les actions de vulgarisation, et ont souvent une visée prescriptive (mettre en évidence « les bonnes manières » de conduire des actions de culture scientifique par exemple). Elles ne présentent cependant qu’une toute petite partie des échanges sciences et société, comprenant également, les actions de médiation, d’expertise et les recherches collaboratives notamment.

Il convient donc revenir sur l’image de la savant·e fou·folle enfermé·e dans sa tour d’ivoire, qui reste très actuelle, notamment en France. Pour plusieurs des chercheur·es rencontré·es, il importe de « décloisonner la recherche » (B14) afin de mettre à distance la figure de l’expert·e. Une grande partie des acteurs et actrices extérieur·es à l’université n’a en effet pas toujours connaissance des modalités de production des connaissances scientifiques d’une part, et de l’importance des interactions quotidiennes avec le monde socio-économique notamment d’autre part. Cela conduit Rémi Barré (Barré, 2024), en évoquant ce « tiers secteur de la recherche », à parler de « continent invisible de la recherche ».

Enfin, dans un troisième temps, il est nécessaire de mentionner le manque de valorisation et de reconnaissance de ces actions par les institutions académiques françaises. Dans le cadre des politiques Saps, les universités françaises commencent seulement à structurer politiquement leurs réflexions sur des interactions sciences et société. Elles sont cependant souvent démunies pour recenser de manière exhaustive les différentes actions concernées avec les acteurs extra-académiques. Une partie des activités sciences et société reste de ce fait largement invisibilisée. Par ailleurs, les chercheur·es, souvent sollicité·es à titre personnel, n’informent pas toujours leur tutelle des différentes activités pourtant menées en son nom. Ainsi, une chercheuse d’UT2J indique que « c’est quand même dommage que l’université ne soit pas informée » (B10). Cette méconnaissance, qui est parfois le fait des chercheur·es eux-mêmes, est pourtant vécue par les universitaires comme un manque de reconnaissance de leurs actions par leurs institutions. Ce problème est absent de l’université québécoise étudiée, dans laquelle les actions universitaires sciences et société sont non seulement encouragées mais également systématiquement recensées par leurs établissements de tutelle. La question de la reconnaissance institutionnelle ne se pose donc pas dans les mêmes termes dans les deux terrains envisagés.

Conclusion : pourquoi (re)mettre en visibilité les interactions sciences et société ?

Que nous apprend finalement l’analyse des récits de pratiques ordinaires d’interaction de chercheurs, dans les deux établissements considérés ? A la suite, d’études déjà entreprises sur l’engagement des chercheur·es dans les actions sciences et société (Maillot, 2018), nous nous attendions à une réflexion sur la place des activités de vulgarisation dans leurs activités professionnelles, avec un vocabulaire stabilisé autour de cette thématique. Or, et malgré la dimension exploratoire de notre enquête, les activités de vulgarisation, si elles ont été citées, ne représentent qu’une infime partie des actions sciences et société rapportées et lorsque cela a été le cas, elles concernent des publics et des contextes d’interactions beaucoup plus variés que ceux mentionnés dans la plupart des études sur la question (Maillot, 2018).

Ainsi, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, les identités narratives des chercheur·es rencontrés ne s’appuient que très partiellement sur la figure du chercheur·e-vulgarisateur, au profit des 3 autres figures proposées. Que ce soit en France ou au Québec, les chercheur·es se présentent comme très sollicité·es par des acteurs rarement mentionnés : communautés professionnelles, associations, pouvoirs publics, collectivités locales et territoriales, syndicats et partis politiques, établissements culturels, etc., ce que Bonneil appelle le « tiers secteur scientifique » (Bonneuil et Gaudillière, 2001). Les échanges sciences et société sont variés et interdisciplinaires, dans une perspective similaire à celle analysée par Nowotny et al. (2001) en évoquant le mode 2 du fonctionnement de la recherche, battant ainsi en brèche l’idée d’une science déconnectée du reste de la société.

Néanmoins, la dimension qualitative de l’enquête a également permis d’observer de profondes distinctions entre les deux terrains étudiés, en France et au Québec, avec deux identités narratives dissemblables renvoyant à deux traditions de recherche mais aussi à deux politiques Saps distinctes.

Ainsi, au Québec, et notamment dans le réseau des universités du Québec, il existe une longue tradition institutionnalisée de recherche partenariale, inscrite dans les projets d’établissement et s’appuyant sur les services aux collectivités, créés dès la fin des années 1970. Ces services permettent d’accompagner les interactions régulières entre les acteurs et actrices du monde de la recherche et des acteurs et actrices non académiques. De ce fait, la problématique de la reconnaissance ou de la visibilité des interactions sciences et société n’a pas été mentionnée dans les entretiens réalisés au Québec et nous n’avons noté aucun flou dans les terminologies utilisées pour rendre compte de ces interactions (diffusion, vulgarisation, mobilisation, recherche partenariale par exemple).

En France, au contraire, la reconnaissance institutionnelle des recherches collaboratives ou co-recherches, pourtant tout aussi présentes dans les pratiques traditionnelles des chercheur·es en sciences humaines et sociales, n’est quasiment pas affirmée politiquement. L’université Toulouse Jean Jaurès n’étant pas lauréate du label Saps, comme la plupart des universités françaises, elle ne dispose que de très peu de moyens pour développer une véritable politique dans le domaine « sciences et société » et pour donner ainsi une visibilité aux différentes actions réalisées par les chercheur·es. On peut faire l’hypothèse que les universités ayant bénéficié du label Saps auront eu la possibilité de structurer un service spécifique, avec des moyens notamment humains, afin d’accompagner les chercheur·es et de mettre en visibilité l’ensemble des actions Saps conduites dans l’établissement. Pour les rares universités labélisées dès 2022, la politique Saps mise en place a en effet permis à ces établissements de sortir d’une logique d’actions individuelles et ponctuelles, peu visibilisées, au profit d’une réflexion collective.

Finalement, dans l’université française étudiée, il existe un décalage entre les récits des chercheur·es concernant leurs implications dans des interactions sciences et société (modalités, formats, objectifs, acteurs très diversifiés) et la valorisation de ces activités par les institutions universitaires (essentiellement centrée sur les activités de vulgarisation). Ce décalage interroge la pertinence d’un recours récurrent, à la fois par les acteurs institutionnels et politiques, mais aussi par les acteurs professionnels de la culture scientifique, à des modèles théoriques de diffusion des savoirs, en grande partie dépassés, pour décrire ces échanges sciences et société (Gingras, 2016). Surtout, ces discours institutionnels, laissant penser que l’essentiel des interactions sciences et société passerait par des activités de diffusion et de vulgarisation, ne valorisent guère la complexité du métier de chercheur·e et en particulier le « continent invisible de la recherche » évoqué précédemment (Barré, 2024). Ce faisant, le décalage contribue à accroitre la méconnaissance des activités concrètes menées par les chercheur·es avec la société civile, à la fois de la part de leurs institutions de tutelle, du grand public mais aussi des décideur·es politiques, mettant à mal l’idée d’un « nouveau pacte social » dans lequel les chercheur·es sont en effet déjà largement engagé·es.

Notes

[1] Avant la première interview, S. Étienne et A. Bouilhaguet animent un stream de 41 mn sur la chaîne de S. Étienne (« Les coulisses du 20h22 Avec Anne Hidalgo (Le before) – 25/01/2022 – Samuel Etienne VOD », 26/01/2022, https://www.youtube.com/watch?v=pJEV26LXgE8), destiné à présenter le programme et ses objectifs avant l’interview elle-même. Les trois fois suivantes, un seul stream couvre toute la séquence, sur la chaîne de France Télévisions. Les animateurs ouvrent le stream entre 19h45 et 19h50, coupent le son pendant l’interview en plateau sur France 2, à partir de 20h22, puis reprennent l’antenne jusqu’à l’arrivée du/de la candidat.e, l’interrogent, et enfin débriefent l’entretien pendant quelques minutes après son départ.

[2] Ces données et celles des tableaux 2 et 3 proviennent du site Twitchtracker (pages https://twitchtracker.com/francetv/statistics et https://twitchtracker.com/samueletienne/statistics).

Références bibliographiques

Barré Rémi, (2024), Les projets de recherche participative et leurs acteurs : Analyse des 19 projets ‘consolidés’ financés et du fichier des 244 projets reçus dans le cadre du programme CO3 (co-construction des connaissances pour la transition écologique et solidaire), LISIS, Univ. Gustave Eiffel, ESIEE Paris, CNRS, INRAE.

Bauer, M.W, Jensen, P., (2011), « The mobilization of scientists for public engagement », Public Understanding of Science. 20(1), 3–11.

Bonneuil, C. ; Gaudilliere, J.-P., (2001), « Faire entrer les sciences en démocratie – pour un tiers secteur scientifique », EcoRev’, n°5.

Bordeaux, Marie-Christine ; Caillet, Elisabeth (2013), « La médiation culturelle : pratiques et enjeux théoriques », Culture & Musées Hors-série « La muséologie : 20 ans de recherches », p. 139-163.

Charaudeau, P., (2011), Les médias et l’information, De Boeck Supérieur.

Felt, U.; Fouché, R.; Miller, C.A. ; Smith-Doerr, L. (dir.) (2017), The Handbook of Science and Technology Studies, Fourth Edition, MIT Press.

Gascoigne, Toss ; Schiele, Bernard ; Leach, Joan, & Riedlinger ; Michelle with Bruce V. Lewenstein ; Luisa Massarani ; Peter Broks (dir.) (2020), Communicating Science. A Global Perspective, ANU Press: Canberra.

Gingras, Y., (2016), Sociologie des sciences, PUF, QSJ.

Jurdant, Baudouin, (2009), Les problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique, Lyon : Éditions des archives Contemporaines (collection « ERSTU »).

Le Marec, J. (dir.) (2010), Les études de sciences : Pour une réflexivité institutionnelle. Archives contemporaines : Cluster ERSTU, Enjeux et représentations de la science, de la technologie et de leurs usages.

Maillot, L. (2018), La vulgarisation scientifique et les doctorants : mesure de l’engagement, exploration d’effets sur le chercheur, thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, Université de Bourgogne Franche-Comté.

Minault, Bertrand (dir.) (2021), Cartographie des actions conduites par les établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) en matière de relations entre sciences et société, Paris : Rapport au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Nowotny, H. ; Scott, P.; Gibbons, M., 2001. Re-thinking Science ; Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press

Ricoeur, P., (1988), « L’identité narrative », Esprit, n°140-141, pp.295-304.

Annexe

|

Identifiant |

Sexe |

date entretien |

Etablissement |

Age |

Statut |

Discipline |

|

A1 |

F |

03/10/2022 |

UQO |

50 |

Professeuse |

Didactique de la géographie |

|

A2 |

M |

05/10/2022 |

UQAM |

29 |

Post-doc |

Histoire et STS |

|

A3 |

F |

12/10/2022 |

UQAM/Musée de la |

|

Conservatrice |

Archéologie |

|

A4 |

M |

12/10/2022 |

UQAM |

71 |

Professeur |

Géographie |

|

A5 |

M |

13/10/2022 |

UQAM |

56 |

Professeur |

Journalisme |

|

A6 |

F |

14/10/2022 |

UQAM |

46 |

Professeuse |

Economie sociale et solidaire |

|

A7 |

M |

17/10/2022 |

TELUQ |

52 |

Professeur |

Histoire du Québec |

|

A8 |

M |

18/10/2022 |

UQAM |

61 |

Professeur |

Education spécialisée |

|

A9 |

F |

19/10/2022 |

Univ.Laval |

48 |

Professeuse |

Didactique des sciences |

|

A10 |

M |

20/10/2022 |

Univ.Ottawa |

38 |

Enseignant contractuel |

Histoire des sciences |

|

A11 |

F |

21/10/2022 |

UQAM |

42 |

Professeuse |

Psychologie |

|

A12 |

M |

13/01/2023 |

UQAM |

43 |

Professeur |

Information-Communication |

|

A13 |

M |

25/01/2023 |

UQTR |

44 |

Professeur |

Histoire |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B1 |

M |

01/12/2022 |

UT2J |

43 |

Maître de conférences |

Histoire |

|

B2 |

M |

02/12/2022 |

UT2J |

38 |

Docteur |

Archéologie préhistorique |

|

B3 |

F |

05/12/2022 |

UT2J |

63 |

Professeuse |

Histoire antique |

|

B4 |

M |

06/01/2023 |

UT2J |

52 |

Professeur |

Archéologie préhistorique |

|

B5 |

F |

06/01/2023 |

UT2J |

60 |

Professeuse |

Sciences éducation |

|

B6 |

F |

10/01/2023 |

UT2J |

50 |

Maîtresse de conférences |

Sociologie du tourisme |

|

B7 |

F |

12/01/2023 |

UT2J |

52 |

Professeuse |

Sociologie |

|

B8 |

F |

12/01/2023 |

UT2J |

61 |

Professeuse |

Histoire |

|

B9 |

M |

12/01/2023 |

UT2J |

47 |

Professeur |

Histoire culturelle américaine |

|

B10 |

F |

12/01/2023 |

UT2J |

46 |

Professeuse |

Anglais |

|

B11 |

F |

17/01/2023 |

UT2J |

50 |

Professeuse |

Psychologie clinique |

|

B12 |

M |

17/01/2023 |

UT2J |

44 |

Maître de conférences HDR |

Géographie et aménagement |

|

B13 |

F |

17/01/2023 |

UT2J |

56 |

Maîtresse de conférences HDR |

Economie |

|

B14 |

F |

26/01/2023 |

UT2J |

45 |

Professeuse |

Histoire antique |

Auteure

Muriel Lefebvre

Muriel Lefebvre est professeure en sciences de l’information et de la communication à l’université Toulouse Jean Jaurès et membre du LERASS. Ses travaux portent sur la circulation des connaissances scientifiques, que ce soit au sein de la communauté académique ou en lien avec d’autres acteurs. Depuis 2023, elle est par ailleurs vice-présidente déléguée sciences et société de son université.

muriel.lefebvre@univ-tlse2.fr